腳跟痛讓你想到走路就害怕?復健科醫師提供治療及預防的對策,教你不再步履蹣跚。

腳跟痛,常讓人想到走路就頭痛。它很難纏,因為日常生活很難不用腳活動,使得患部難以得到充分的休息。

而且腳跟痛只是一種症狀的表現,造成的病因很多元,其中以足底筋膜炎最為常見,跟腱炎及跟骨滑囊炎次之。

擅長運動醫學的壢新醫院復健科主治醫師林頌凱,教你預防及治療的對策。預防腳跟痛,從認識它開始

首先,必須了解常見的病因,以便做好預防。

1.腳底痛:

足底筋膜炎最常見,一早醒來才下床準備起身,腳底突然像是觸電了般,一陣刺痛從下竄起。勇敢踏出幾步路,症狀會逐漸緩減,但路走太長或久坐起身,痛又來了。

這是足底筋膜炎的典型症狀,最常發生在靠近腳後跟處,常得踮起腳尖才能走路。

足底筋膜是腳底的一片結締組織,從腳跟延伸到五根腳趾,就像一面扇子。它的功能在維持腳內側足弓的穩定,當我們走路或跑步時,它會像橡皮筋一樣被拉開,提供必要的扭力及彈力,也能吸收來自地面的反作用力。

但如果使用過度,長時間處於伸張的狀態,或是受到強力碰撞,就有可能發炎。

好發族群包括:

需長時間站立或走動的老師、生產線作業員、電梯小姐,肥胖或懷孕者,愛好跑步、爬山、健走的運動員,還有常走健康步道的中老年人。

2.腳跟後方痛:

跟腱炎、跟骨滑囊炎的嫌疑最大跟腱炎和跟骨滑囊炎的疼痛表現很類似,發生在腳跟的後方,甚至可能延伸到小腿,尤其是翹起腳尖、只留腳跟著地、或是踮腳時更明顯。

跟腱又稱「阿基里氏腱」,也是俗稱的「腳筋」,它連接著跟骨與小腿後方的肌肉,當我們走路、跑步、跳躍時,肌腱就會被肌肉拉扯。跟腱若是長期處於拉扯狀態,或是遭受很大的拉力時,就有可能受傷。嚴重時會感覺到「啪」的一聲,像是腳筋突然被人打了一下,這是跟腱斷裂的症狀。

滑囊在身體的所有關節都有,作用類似潤滑液。跟骨滑囊位於腳踝關節附近的跟腱前後處,當穿了不合腳的鞋或過度腳部運動時,就容易因過度摩擦而發炎。

如何避免?認識了常見的病因,留意以下的注意事項,有助遠離腳跟痛。尤其是扁平足、高腳弓足及足跟肌腱過短者,是高危險群,更要小心。

■避免運動過量,且應充分熱身。

■避免長時間走動或跑步,尤其別在不平坦的場地跑跳。

■選擇合腳、舒適、足弓有適當支撐、甚至鞋底有氣墊的鞋子。丟掉鞋底太硬、後跟太硬、或鞋底快被磨光的鞋。

■減輕體重,以減輕腳部的負擔。

腳跟痛該怎麼辦?若是腳跟痛已經找上你,有些在家DIY的方法,有助改善疼痛。但若是出現瘀血、腫脹、肌肉無力,或是疼痛難耐,就別再撐了,盡快就醫吧。

■急性疼痛期,可利用「PRICE原則」改善疼痛:

Protect:保護受傷的部位,避免疼痛的動作姿勢,以免再次傷害。

Rest:讓患部充分休息。

Icepacking:冰敷,有助於減輕發炎症狀。

Compression:可使用彈性繃帶纏繞患部,適度的壓迫,可避免水腫。

Elevation:抬高患部,促進血液及淋巴循環。

■對自己好一點,買雙合腳又舒適的好鞋吧。

■在不產生疼痛的前提下,進行適度的腳步伸展運動。例如:前弓後箭(前腳膝蓋微彎,後腳伸直),腳跟離地,重心往前移。

(審稿專家:萬芳醫院復健科主治醫師陳祺賢)

腳跟痛,無法走路,怎麼治?

分「內腳跟痛」與「外腳跟痛」2種

按壓以下穴位即可,快的馬上好,慢的1~2天就好了。

(1)內腳跟痛:

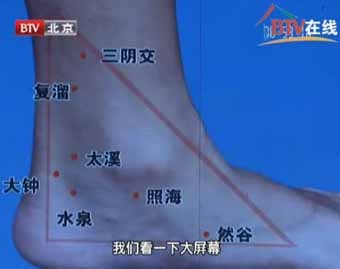

按壓「大鍾」、「水泉」、「照海」。

○【太溪】(腎經):可補腎

腳內踝尖後5分。(踝:ㄏㄨㄞˊ)(大約相當於內踝尖與跟腱之間連線的中點),該凹陷處即是此穴。

○【大鍾】(腎經,絡穴,腎絡膀胱。)

足內側部,內踝後下方,跟腱附著部內側前方凹陷處,當太溪後下5分。

●【水泉】(腎經,郄穴)

足內側部,內踝後下方,太溪直下1寸。

○【照海】(腎經,八脈交會穴之一,通陰蹻脈。)

足內側部,內踝尖正下方4分,凹陷處。

「前後有筋,上有踝骨,下有軟骨,其穴居中。」

-------------------------------------

(2)外腳跟痛:

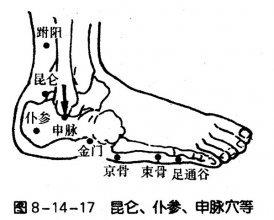

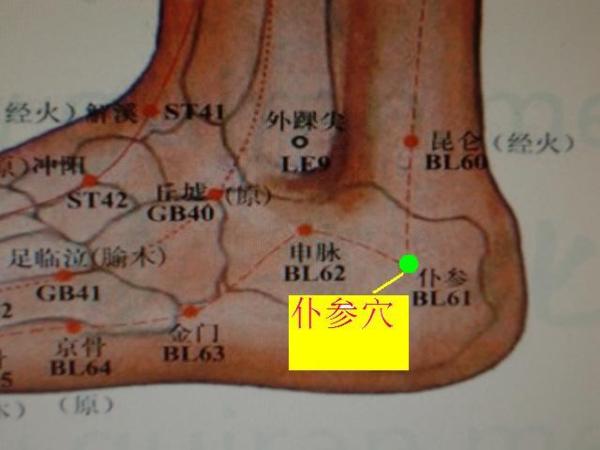

按壓「崑崙」、「僕參」、「申脈」。

○【崑崙】(膀胱經):

足部外踝後方,當外踝尖與跟腱之間凹陷處。

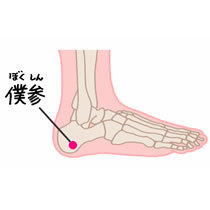

● 【僕參】(膀胱經):

足外側部,外踝後下方,崑崙直下2寸,跟部外側面赤白肉際處。

《針灸甲乙經》:「在跟骨下陷者中,拱足得之」。《循經考穴編》:「居後跟突骨下赤白肉際,摺紋陷中。」

《針灸集成》:「在崑崙直下二寸大些,腳跟邊上。」

○【申脈】(膀胱經,八脈交會穴之一,通於陽蹻。):足外側部,外踝直下方凹陷處。

腳跟痛

很多人都有過腳底疼痛的經驗,常常都是早上睡醒起床下地或久坐站起時,踩在地上走路的前幾步路最疼痛,有時簡直可用痛徹心肺來形容疼痛的程度。短距離走了

幾公尺後,疼痛情形可稍微減輕;但若再經過略長一段路程的行走後,腳底又開始不舒服了,以致於怕痛而不敢走路,造成身心壓力與精神負擔,這就是腳跟痛典型

的症狀表現。

腳跟痛是因為腳跟長期承受重物負擔,以致造成腳跟部位的慢性疼痛。腳跟痛之所以會造成許多人的困擾,主要原因是疼痛的部位是在我們每天日常生活活動一定要

使用到的部位─腳底。因此,這個疾病也好發在每天需長時間站著或走路、跑跳等不同工作或職業的人,例如老師、美髮理容業、工廠作業員、軍人、田徑及球類運

動員、外科醫師...等。

腳痛症如此的難纏與不好治療,要認識這個疾病,首先我們得了解腳跟附近的解剖構造及生理功能。由於腳底係步行時身體重量的傳遞所在,所以腳底(尤其腳跟附

近)有厚厚的脂肪墊來作為重量的支撐。在脂肪與跟骨之間有滑液囊存在,腳底蹠腱膜及屈趾短肌附著於跟骨結節前方,跟腱,俗稱「腳後筋」,是身體最厚且最強

韌的肌腱,它是由小腿肚的腓腸肌及比目魚肌所形成的共同肌腱所構成,並與附著在腳底的蹠肌腱及蹠筋膜聯結。下肢關節的跑跳等活動皆須由上述提及的軟組織等

結構來分散消除身體活動時的震盪力及來自地上的反作用力。

腳跟疼痛究竟涵蓋有哪些臨床的疾病呢?簡單分成腳跟後及腳跟底兩大部位的疾病。跟後痛包括跟腱炎、跟後滑囊炎、跟腱撕裂傷,跟底痛包括脂肪墊挫傷、跟底滑

囊炎、蹠肌腱炎、蹠腱膜炎...等。而腳跟疼痛就以蹠腱膜炎最常見,其症狀也最典型。蹠腱膜炎的發生係因為腳跟長期負重影響,蹠肌腱或滑液囊與跟骨的反覆

摩擦刺激,造成腳底附近的軟組織及脂肪墊磨損,日久在跟骨形成鈣化甚至骨化而變成骨刺。蹠腱膜受到日積月累的牽拉,跟骨結節受到壓迫刺激,引起蹠腱膜附著

處的發炎反應而疼痛。

腳跟痛多為慢性的損傷性疾病,所以腳部腫脹不明顯,外表也不紅不熱,有時可在腳底跟骨內側結節處有明顯壓痛,有時疼痛沿腳底蹠腱膜向前足部腳趾放射,走在

不平的路面或踩在碎石路時會產生劇痛。腳跟疼痛較嚴重的病患甚至在休息或夜間時也會疼痛,又稱「靜止痛」,一般認為這是由於長期的重力負擔導致跟骨內壓增

高有關。臨床上,很多醫師會以X光下的跟骨結節骨刺來斷定足跟部位的疼痛,但事實上,足跟痛不一定是骨刺所致,骨刺也不是足跟痛的唯一原因,許多病患沒有

跟骨骨刺卻也有明顯的腳跟痛。

腳跟痛的治療主要是要有詳細的理學檢查及診斷為根據,許多病患只要少走路、減少患足承重,減少站立及行走,穿厚底有彈性的氣墊鞋,或吸震力佳的矽膠材質鞋

內腳跟墊,或鞋墊正對痛點處挖洞以減輕或避免對患部壓迫。另外也可藉助物理治療的超音波、低週波電療、熱水浸浴、大腿後肌及跟腱的拉筋伸展運動、對疼痛部

位注射類固醇與局部麻醉劑...等。

若經過以上的治療仍無法取得很好效果時,這時就得考慮腳跟痛的原因是否來自骨盆或脊椎軀幹的問題,常常很多久治不癒的腳跟痛患者,其疼痛的病因是由於軀體

兩側及兩下肢的肌肉張力不對稱所致,例如脊柱側彎、腸薦關節損傷、長短腳、腰椎間盤突出症、頸椎病...等疾病,所以兩腳負重比例不均勻,才有一腳的腳跟

長期承受過重的負擔而發病。足見,腳跟疼痛是一個看似簡單,其實病因多元化的一個毛病,腳跟痛僅是表現出來的基本症狀,其確實病因仍須詳細的問診與身體檢

查才能查知是否有其它關節部位的問題,如此才能有最好的治療效果。

文章定位: