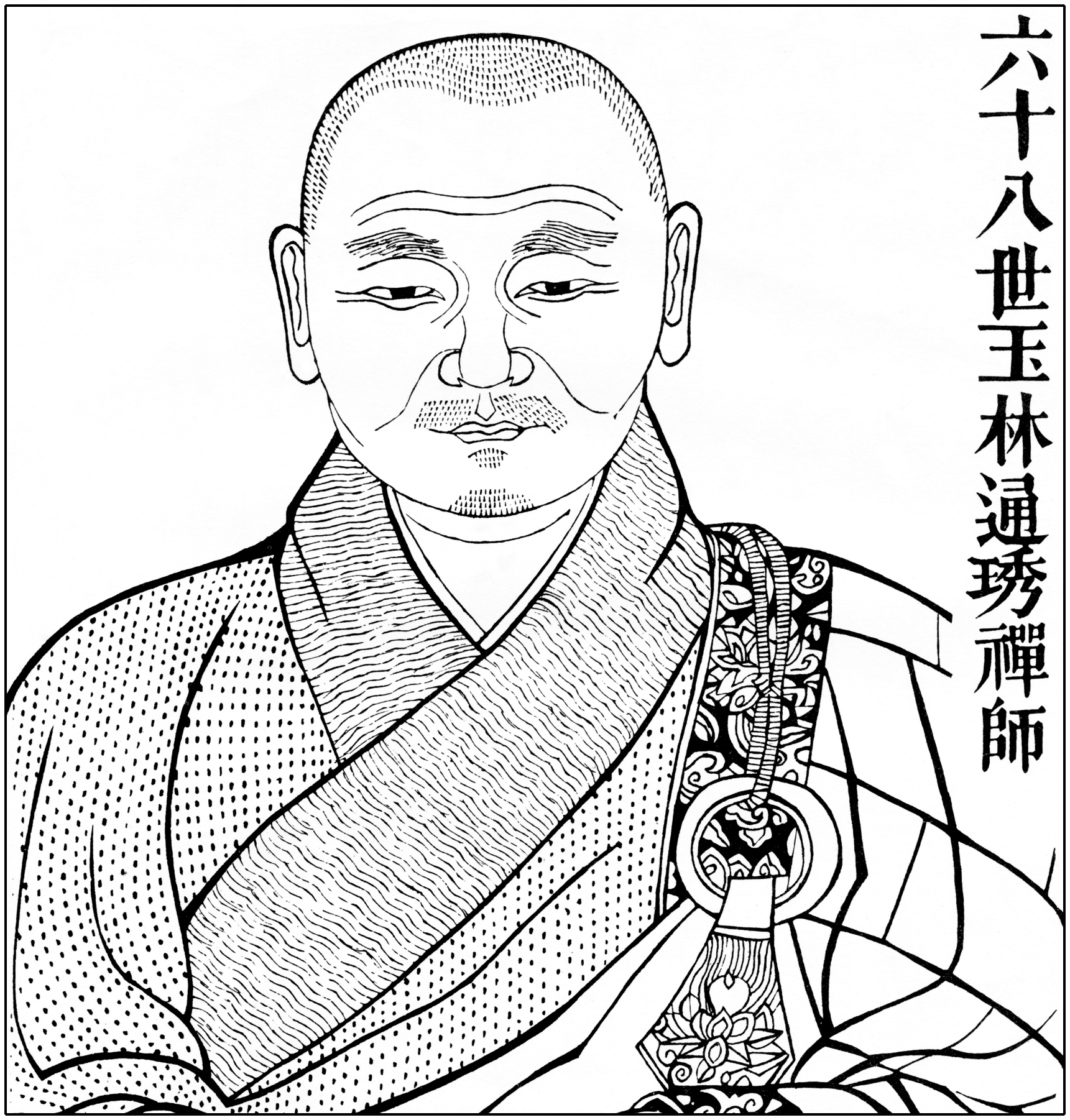

*六十八世玉林通琇禪師*~臨濟宗35世傳人-*玉林通琇*禪師-禪悟因緣

通琇(1614~1675),清初臨濟宗僧。江陰人。俗姓楊。字玉林,世稱玉林通琇。十九歲投磬山圓修出家受具,任其侍司且嗣其法。

後住浙江省武康報恩寺。清·順治十五年奉世祖之詔入京,於萬善殿弘揚大法,受賜號“大覺禪師”,翌年加封為“大覺普濟禪師”,賜紫衣。

十七年秋,帝建立皇壇,挑選一千五百僧受菩薩戒,特請師為本師,並加封為“大覺普濟能仁國師”。

其後,師回西天目山,重修殿宇,將山麓之雙清莊改為叢林,因襲該山祖師高峰原妙所創師子正宗禪寺之名稱,稱為師子正宗派。

康熙十四年七月,一代國師,臨濟宗35世傳人玉林通琇,寂於江蘇省淮安慈雲庵,年六十二。

<禪悟因緣>

湖州報恩玉林通琇禪師,磬山天隱圓修禪師之法嗣,俗姓楊,常州江陰人。通琇禪師十九歲投磬山天隱圓修禪師出家,並受具足戒,後奉命充當侍者,隨堂坐香。

一天晚上坐香,還未開靜(坐香完畢,擊板為號),通琇禪師便走出禪堂,來到丈室。

圓修禪師見了,便問:“今日香完何早?”

通琇禪師道:“自是我不去坐也。”

圓修禪師道:“見甚道理不去坐?”

通琇禪師道:“即今亦無不坐。”

圓修禪師聞言,驀地從案頭上拈起《石屋錄》,問通琇禪師:“者(這)個是甚麼?”

通琇禪師道:“卻請和尚道。”

圓修禪師道:“你不道,教老僧道。”

通琇禪師道:“情知和尚不敢道。”

通琇禪師道:“隨他去也。”

那天晚上,通琇禪師從丈室退出之後,站在圓修禪師的單寮附近,一夜未曾合眼,心裡一直想著圓修禪師前面所說的話。

到五更的時候,圓修禪師將他喚進寮房中,安慰道:“不用急,我為你舉則古話。當初有個龐居士,初見人時,也似你一般,孤孤迥迥,開口便問人‘不與萬法為侶者是誰’。馬祖當時為甚踏向前一步,雲‘待汝一口吸盡西江水,即與汝道’?”

通琇禪師道:“某有一頌。”

圓修禪師道:“汝頌雲何?”

通琇禪師遂呈頌雲:“不侶萬法的為誰,誰亦不立始親渠。有意馳求轉睽隔,無心識得不相違。”

圓修禪師道:“不問你不侶萬法,要你會一口吸盡西江水。”

通琇禪師一聽,言下大悟,遂拂袖而出。

從此以後,通琇禪師機辯大發,凡有詰問,皆當機不讓,應對無滯。

通琇禪師悟道後,一度于蓉城江幹閉關隱修。適逢圓修禪師移住武康報恩寺接眾。圓修禪師多次飛書敦促通琇禪師雲:“老僧在報恩,精神日不如前,當知我必不久人世。得書即來,有最要語分付。”

通琇禪師收到圓修禪師的書信之後,即出關前往報恩,覲省圓修禪師。

剛到報恩,見了圓修禪師,通琇禪師先不作禮,卻直接走近前,叉手而立,說道:“狂兒國土,父不容過(這個是狂兒的國土,即便是父親,亦不許經過)。者(這)個峰頭,還是老漢住處麼?”

圓修禪師道:“你且站下腳,與你道。”

通琇禪師一聽,驀地掀翻香案,拂袖而出。

圓修禪師于是高聲道:“將拄杖來!”

通琇禪師遠遠地應聲道:“劍去久矣!”

第二天,圓修禪師上堂說法。維那師準備白椎(擊椎白眾),通琇禪師喝住道:“待我問了話白椎。”

說完,通琇禪師便問圓修禪師:“昔日大唐國裡無禪師,而今國裡還有麼?”

圓修禪師拈起拄杖,作棒打的樣子,說道:“看棒!”

通琇禪師于是大喝一聲,圓修禪師亦喝。

通琇禪師接著又大雖一聲,轉身說道:“不是狂兒多意氣,只因曾透上頭關。”說完,便退出。

圓修禪師于是大喝一聲,通琇禪師亦喝。這時,維那師開始白椎。通琇禪師遂高聲說道:“嘆死氣!”

通琇禪師得法後,初住湖州報恩。後奉清世祖(順治皇帝)之召入京,于萬壽殿大弘祖道。曾作《客問》一冊,深得清世祖之嘉許。清世祖特封賜他“大覺普濟能仁國師”之號。通琇禪師晚年回到浙江,于西天目山,創建禪源寺。

後于康熙乙卯年(1675)七月,圓寂于江蘇淮安之慈雲庵。享年六十二歲。有《玉林通琇國師語錄》十二卷行世。 通琇玉林,俗姓楊,江陰(江蘇省江陰縣)人。清·順治十五年(1658),塔於西天目山。15歲《天琦和尚語錄》,立下參禪學佛之志。19歲從臨濟宗第34世傳人馨山天隱圓修出家,受具足戒。他勤奮好問,當機不讓。一晚偶乘月泛小舟,舉首之頃,頓忘迷悟;如虛實玲瓏,不可湊泊;因此急就證於天隱圓修。天隱知其“透脫”。歎曰:“此吾宗師子兒也”。越四年即明崇禎九年(1636)天隱圓修示寂,他繼圓修住湖州報恩寺時,才23歲。這在禪宗史上,通算是一個“早熟”的人(也可說天賜機遇)這就是說,才出家四年,不僅已經“悟道”,而且已經“出世”開堂了。

這在禪宗歷史上是很少見的。不過,他雖然年青“成名”,但在明末的那段時間裡,還不算什麼“顯赫”的人物;而到了清順治十六年(1659)二月十五日(他才46歲)欽差司吏院張嘉漠齎帝敕書,至武康金車山的報恩寺,詔命通琇第一次奉詔進京,在萬普殿說法,帝親臨聽問,賜“大覺禪師”之號。 <覲見順治帝>他第一次見到順治帝(世祖愛新覺羅福臨)後,翌年又被帝封為“大覺普濟”禪師,並賜紫衣之後,成為“名重朝野”的禪門顯要。順治十七年(1660)帝建壇選僧受菩薩戒,特又請通琇為本師。並進號:“普濟能仁國師”。選釋迦成道日在阜城門外慈壽寺為5000人說“菩薩大戒”。還去內廷說法撰《客問》帝命大學士金之俊附“評註”作序刊行。

康熙四年(1665)浙江直宰官護法敦請通琇主持天目山獅子正宗禪寺,以重振高峰原妙法席。當時禪堂、寮舍已所剩無幾,完全處於頹垣敗壁之中。他經踏看後,決定在山麓的“雙清莊”的斷垣殘壁的基礎上,增新移舊,漸復叢林。

後業由雍正帝御書“禪源寺”匾額(有說由雍正初筆書就,又經“四阿哥”,即後來乾隆帝,潤筆合成)。因這時玉林身為國師,地位“顯赫”,要風得風,要雨得雨,故前後只化年餘時間就已建成,寺宇恢宏,金碧輝煌的禪源寺,世人都嘆為觀止。 康熙十四年(1675年),玉林通飄然北遊,時南谷穎冰藻复徹也,因觸熱渡江病逝於清江浦慈雲庵,並在這年八月初十,澡身跌坐說偈而逝,享年62歲。弟子行淳迎龕歸天目,塔全身於東塢坪,由中和殿大學士王熙兆府丞戴京曾各撰銘並鐫碑,一代國師,臨濟宗35世傳人玉林通琇,又使西天目山在中國佛教界再顯光環。玉林即以“保護祖塔”為名,奪佔善權。時人對此忿忿不平。……玉林既得善權,令其徒白松(行)豐主席,而寺隅有陳祠,豐欲占來改為方丈室,陳氏不允,康熙十三年(1674)九月十八日,為陳氏忌日公祭,耆長咸集,揖拜未已,寺中舉棍猝發,陳眾披靡而遁,豐遂焚其主,撤其宇。陳氏不能忍,复率眾蜂擁而至,舉火燒寺,可憐一炬,豐焚死。巡撫馬*聞於朝,陳氏罹大獄,族長陳榜伏辜,眾始得釋。玉林得訊,迅速飄然北遊,並觸熱渡江而得病,……。紅極一時的一代“國師”,因霸產而致禍,終於悲愧而死,而且死得相當淒涼,……。(以上均見《明清佛教》一書325~327頁)。 <史料摘錄>附一:蔣維喬《中國佛教史》卷四(摘錄) 至磬山圓修一派,傳入都門,則自玉林國師始。國師名通琇,童時即穎異不凡,年十九,投磬山剃染受具,執侍巾瓶,夜則隨眾坐香。一晚,目不交睫,至五鼓,修呼曰:“不用急,我為你舉則古話;龐居士初見馬祖,便問:不與萬法為侶者是誰?祖曰:待汝一口吸盡西江水,即為汝道。”琇聞之,即呈一偈,修曰:“不問你不侶萬法,要你會一口吸盡。”琇於言下大徹。後修凡有徵詰,琇皆當機不讓。修寂後,遂繼法席。 玉林于順治十五年戊戌,奉詔入京,敕諭中有云:“朕俯詢法器,緬想高風,思禦宇以來,期沛無為之治,而虛席以待,樂聞無漏之因,用是特遣司吏院掌印官張嘉謨,頒賜璽書,遠延杖錫,爾其遄驅象馭,早踐龍墀,陳密義之慧空,贊皇猷之清淨。嗚呼!順風而問,朕將同訪道於崆峒,計日以來,爾尚效朝宗之江漢。”可見順治帝欽慕之忱。既至京,奉旨在萬善殿升寶座,舉揚大法。帝常親臨,屢與問答,恆欣喜稱謝。但未幾,玉林即堅請還山,帝留其弟子溪行森和尚在京。道忞奏對之時,行森亦恆列席問對。 帝於十六年,又頒敕諭,加封玉林為“大覺普濟禪師”,諭中有云: “用是特降褒綸,賜號大覺,方欲久留瓶缽,時聽伽音,冀朝夕之啟予,庶默成夫元旨。而禪師欲全子道,祈盡孝思,堅請還山,勉襄石塔,有裨人倫,克端風化。朕俯徇其願,敕護遄歸,惜山川之既遙,夏秋之已隔,永言遺韻,惓惓於懷,追惟對御之言,實發大乘之秘,傳燈可續,末法所希,爰是複降溫綸,加封大覺普濟禪師,賜以紫衣,並予金印,遣使齎往,昭朕眷衷,重揚法席之輝,永鎮山門之寶。” 蓋帝於十五年,初封玉林為大覺禪師,至是,復加封大覺普濟,至雍正《禦選語錄》中,則稱大覺普濟能仁國師,是蓋玉林十七年入京傳戒時所加封者也。 至十七年庚子之秋,順治帝復召之入都,敕諭中有云:“茲欲於都城建立皇壇,俾衲子一千五百人眾,受毘尼戒。七條一縷,出自上方,五戒三皈,重宣佛義。然非禪師親為羯磨,正恐以最上慈航,為人天階級耳。惟冀荷擔如來,闡明大法,不辭遠道,惠然肯來,則皇城四眾,重聞薝卜之香;新學緇流,頓長菩提之樹。知禪師以佛法大事為先,不以靜退小節縈念也,遙瞻浮渡,速慰悠懷。”是為玉林第二次入京之因緣。帝就見於西苑丈室,相視而笑,日窮玄奧。帝見一矮戒子,指問林,林雲:“長者長法身,短者短法身。”帝喜謝。十八年,帝崩。玉林拈香雲:“報身如夢幻,世界若空華,唯過量大人,去來無礙,進退如意,此是皇上用不盡的。”此可見玉林受順治帝眷遇之隆,第二次入京,為時亦較久,宜乎圓修派與圓悟派之競傳都門,並轡連鑣,一時稱盛也。 玉林晚年,居天目山,計其生平,開堂說法四十年。康熙十四年乙卯秋,示寂於淮安慈雲庵。先是:玉林聞宜興善權寺,被土人焚毀,其法嗣白鬆自投火死,樂安老人(幻有禪師之師,玉林之祖)祖塔亦被掘。乃盡屏參侍,不食粒米。孑身潛出,渡江而北,至清江浦,止慈雲庵。示微疾,唯飲冷水,索筆書曰:“本是無生,今亦無死。此是正說,餘為魔說。”擲筆而逝,春秋六十有二。門人迎歸全身,建塔於西天目。有語錄行世。 附二:王熙〈敕封大覺普濟能仁國師塔銘〉(摘錄自《普濟玉林國師語錄》卷首) 洪惟世祖皇帝聖德顯道,彰於遐邇,深仁厚澤,洽於幽明,妙智圓通,與如來心印為一。嘗命訪僧伽之行解圓證者,與論向上宗旨。於時有大禪師奉詔入京,曰玉林琇公,蓋天隱磬山之子,而臨濟三十一世孫也。 師諱通琇,號玉林,常州江陰人,族姓楊氏。父芳,母繆氏,皆與般若有大因緣。師之生也,母夢大士攜童子自牖入,寤而生師。墮地,敏悟夙成,能語,輒誦佛號,坐常跏趺。十五,閱語錄,參誰字,疑情大發,寢食俱廢,晝夜徬徨室中。因觸翻溺器有者,遂蟬蛻萬緣,決意究竟大事。 時磬山修禪師方弘化荊溪,爐*正赤,師直造其席依止,受其戒為侍者。進則決疑請益,立雪不移;退則宴默凝神,危坐達旦,必欲見道乃已。一日,於一口吸盡西江水下,瞥見馬祖用處,不覺身心慶快,曰:佛法落吾手矣!自此,遇勘辨發語,縱橫自如,當機不讓。無何,辭歸省母,磬山密囑徵信曰:善自護持,勿輕洩也。 師既歸江陰,益韜晦,日放曠雲水間。偶乘月泛小舟,舉頭頓忘迷悟,如虛空玲瓏,不可湊泊,急就證天隱於武康之報恩。叩擊之次,迎刃不留,至掀案而出。隱知其透關,歎曰:此吾宗獅子兒也。隱示寂,遺命令師主法席。師不從,避之凌霄峰絕頂。時天龍業已推出,雖欲埋名煙壑,而眾莫之許。師不得已起應之。開法筵之日,黑白環繞者萬指,莫不沾被化雨,隨根沃潤而去。 丙戌,遇大雄,樂其山川幽寂,就荒煙蔓草葺茅為屋,有終焉之志。然聲光外流,逐羶者益眾,期年復成藂席。是時,天童方唱道東南,其機鋒迅利,諸方無能抗者,惟師以法門猶子,後先角立。應機接物如疾雷破山,龍泉出匣,非真實證悟者,不能窺其縱奪之妙。以故年甚少,出世最早,而握機行令,卷舒自由,聞者莫不欽服焉。 順治戊戌,世祖皇帝聞師名,遣使詔師。己亥春,師應詔赴闕,見上於外朝,慰勞優渥。即命近侍送居萬善殿,不時臨訪道要。一日問如何用工,師曰:端拱無為。又問如何是大,師云:光被四表,格於上下。又問孔、顏樂處,師云:憂心悄悄。皇情大悅,命近侍傳語,恨相見之晚焉。特賜號曰“大覺禪師”。名香法衣之錫,殆無虛日。尋以母未葬,懇乞還山,詔許之,由內府金錢助之襄事。師受賜歸,以十九飯僧放生,而以其一助營塔費,凡畚土運石,一一皆身自為之。庚子秋,复詔至京,禮運尤渥,進號“大覺普濟能仁國師”。至臘月,世尊成道日,命於京師阜成門外慈壽寺為千五百僧說菩薩大戒,又命作《工夫說》刊行之。次年,世祖皇帝升遐,師領大弟子作佛事七晝夜畢,辭還山。欽命遣官護送,其寵榮稠疊,近代無與同者。 師雖遭際昌辰,然性恬,於榮利無毫髮矜重意。既歸,如野鶴孤雲,無所留礙。會於潛,天目師子正宗禪寺歲久隤廢,郡人順天少京兆岵瞻戴君謂,非師無以舉揚宗風,光輝祖席。率眾延師居之,遠邇學徒聞風奔赴,堂序殆不能容,於頹垣敗壁中,一彈指間,金輝碧明,樓殿上插雲際,而未嘗見其有所作為。善權之請,師雖勉強一赴,然旋思歸老舊林,亦未嘗久留也。 天性至孝,十二歲即喪父,得法後別構草堂於報恩之側,奉母居之,躬進飲膳。母歿,斷食禪定者七日,行道不離殯次者三年。先是師之父振陵翁,與受雲棲大戒,深昧禪悅,臨終染衣自度,謂師兄弟,不讀書,即當出家。母氏亦受磬山記,晚年離俗,依師得悟,世號為大慈老人。蓋非積慶之家,不能生此大士,而師其全戒孝友,陳睦州大慧杲之風,豈非契經所謂,五因緣中真友者耶,晚年慈心益切,不憚跋涉之勞,意將窮搜泉石,接引縛禪物外,而不與塵世接者。嘗歎曰:趙州八十行腳,彼何人哉! 乙卯春,遂屏給侍,飄然常住,因觸熱渡江,止於淮安清江浦之慈雲庵,索浴說偈而逝。時康熙乙卯八月十日也。壽六十有二,臘四十三。弟子奉龕歸天目,全身塔於東塢庵之後隴。 師凡六坐道場,七會說法,解結髮覆,妙具善巧。雖沉迷重障,一遭鉗錘,罥索無不斷絕,焦芽小草,一蒙溉灌,身心無不光潤。得法弟子二十餘人,皆能傳燈續命,接席分輝者也。師廣顙豐頤,平頂大耳,面白玉色,目光炯炯射人。宴坐如臨大眾,故見者不威而懾。一生不蓄私財,即纖細供養,亦不輕受。嚐過青縣,有苦行僧負鬥面設供,隨舟行者數日,師憐其誠,為說法要,即揮之使去,終不納也。每檀施至,轍教以持歸,放贖生命,同於攝受。雖膺紫衣之寵,而服用不及恆僧。既悟逸格之禪,复教人兼修淨業。五曾弟子,從師持藥師琉璃光如來名號得度者,至不可算數,皆謂師從彼世界應化來此方雲。 餘昔侍從內廷間,立法席之後,親睹師據師子座,舉明正法,發轟雷掣電之機,雖老參宿學,罔知所措。既而閉關習靜,龍象萃處一室,而戶外不聞人聲。至於廣廈細旃,從容詔對,語巧意圓,窮極實際,能助九重增長法喜,一時貴近無不函香問道。師於弘法外,不發一言,其善慧深厚如此。是以緇素四眾,罔不傾心馴至,名德上聞於天寵,被鴻名,龍光赫奕,則師豈非乘夙世願輪,隨助聖人敷揚大化者乎!謂之優曇缽華千年一現,良不誣也。

玉林通琇是明末清初禪宗高僧,在坊間被誤傳為玉琳國師,且附會了很多豔事。民國四大高僧之一的印光大師曾感嘆,傳聞中的玉琳國師與歷史(據《大覺普濟能仁國師年譜》,以下簡稱《年譜》)上的玉林國師,竟決然不同。所以,要真正瞭解玉林國師,必從《年譜》入手,以求正本清源,讓更多的人瞭解一代高僧玉林國師的本地風光。是為記。

*六十八世玉林通琇禪師*

師。澄江楊氏子。參磬山天隱和尚。看一口吸盡西江水話。師呈頌云。不似萬法的為誰。誰亦不立始親渠。有意馳求轉暌隔。無心識得不相違。隱曰。不問你不似萬法。要你會得。一口吸盡西江水。師於言下大悟。拂袖而出。自後當機不讓。隱深肯之。有再來之稱。開法報恩。道重宸庭。世祖章皇帝。請師內宮說法。賜大覺國師。於康熙甲寅歲。示寂。塔於西天目東塢。

贊曰

吸盡西江 不流涓滴 金車峰前 獅子返躑

一拶一挨 迅雷電疾 深入九重 精幢烜赫

或說偈曰

◎一九八五年一月廿五日‧宣公上人作 (宣化老和尚)

天生法器化五濁 玉林志趣超娑婆

淨如琉璃空塵垢 皎似冰霜露天機

道德充滿四海內 智慧堪任萬乘師

佛子果能皆若此 大地春回龍象多

文章定位: