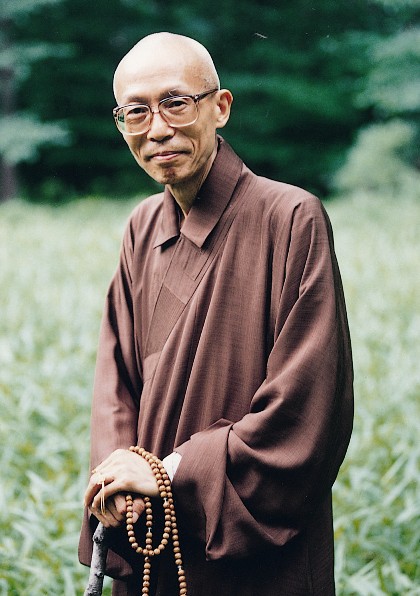

《宗乘七箇樣子》講要─*釋聖嚴法師*開示(上)

「宗乘」意為各宗所弘揚的宗義和教典,此處指禪宗。《七箇樣子》是大慧宗杲禪師(1089~1163)〈示妙明居士李知省伯和〉原載於《大慧普覺禪師語錄》卷二十三,《大正藏》第四十七冊,九一〇≀九一一頁。此為大慧宗杲禪師的法語,共分七段,說明了參禪者“參話頭”七項須知的事。

一、第一箇樣子——道由心悟,不在言傳

道由心悟,不在言傳。近年以來學此道者,多棄本逐末,背正投邪。不肯向根腳下推窮,一味在宗師說處著到。縱說得盛水不漏,於本分事上了沒交涉。古人不得已,見學者迷頭認影,故設方便誘引之,令其自識本地風光,明見本來面目而已,初無實法與人。

成佛所要成的這個「道」,是佛性、智慧,也是般若,或者是涅槃般若智慧。涅槃智慧是要用心體悟的,而不是在於用語言來傳播。

宗杲那個時代的人,其實到現在為止也一樣,很多人學禪都不是從心上去求,而是從語言、文字上去理解,這等於是背正道而投邪道。事實上,這些人不願意自己努力用功,向內心發現,相反地,老是向外追求、研究大善知識們所說的話。這些人縱然說得天花亂墜、說得滴水不漏、說得很有邏輯,可是跟他自己的悟道,一點關係也沒有。

過去的這些善知識們,因為看到許多修行人忘掉了自己的頭,卻只認自己的影子,十分顛倒,所以,不得已而提出了種種方便的、善巧的道理和說法,來誘導這些人,讓他們能夠回轉頭來,認識自己的本來面目,又叫做「本地風光」。

其實這些善知識們,並沒有真正把「道」拿給人,因為「道」絕對不可能是由善知識給你的,一定要自己去體悟,因為「道」在自己的心中,不在心外。

這看起來滿有意思的,卻也滿矛盾的,因為中國的禪宗,一向主張不立文字、教外別傳,但是中國禪宗的祖師們,所留下來的文字、語錄卻非常多,每一代的禪師都會留下一些語錄,包括我自己。這些文字、語言的開示,是為了說明本來面目,以便引導大家去尋找自己的本來面目。但是,自己的本來面目一定要自己去找,而無法依靠語言文字,也不能依靠其他人的講解來給予。禪宗所有的紀錄言說,都說明了這個道理。

雖然每一代的人都知道不應該從語言文字中去求道,但是大家都還是要從語言文字來理解它。因為我們都是顛倒的凡夫,總認為追求的東西一定是從外邊給的,自古以來許多的宗教家、哲學家也都是這麼說。但是,禪宗就是要大家破除對外的依賴、對他人的執著,甚至是將對自己內心的執著破除了以後,才能夠見到真正的佛性,因此,累得每一代祖師都必須講同樣的話。其實,這些祖師們也是過來人,原來也是向外追求結果,而後他們自己經驗到了——不應該對外追求,放下一切,便是現成的。

如江西馬祖初好坐禪,後被南嶽讓和尚將甎於他坐禪處磨,馬祖從禪定起問:「磨甎何為?」讓曰:「欲其成鏡耳。」馬祖笑曰:「磨甎豈得成鏡耶?」讓曰:「磨甎既不成鏡,坐禪豈得成佛?」蓋讓和尚嘗問馬祖:「坐禪何圖?」馬祖以求成佛答之。教中所謂先以定動後以智拔。馬祖聞坐禪豈得成佛之語,方始著忙,遂起作禮致敬曰:「如何即是?」讓知其時節因緣已到,始謂之曰:「譬牛駕車,車若不行,打牛即是,打車即是?」又曰:「汝學坐禪,為學坐佛?若學坐禪,禪非坐臥。若學坐佛,佛非定相,於無住法,不應取捨,汝若坐佛,即是殺佛。若執坐相,非達其理。」馬祖於言下忽然領旨。

大慧宗杲舉了一個例子,江西馬祖最初喜好坐禪,後來南嶽懷讓和尚拿一塊磚頭,在他坐禪的地方磨了起來。馬祖於是從禪定裡起來,問懷讓和尚說:「你磨磚頭做什麼?」懷讓說:「我想把它磨成鏡子。」馬祖笑著說:「磚頭怎麼可能磨成鏡子呢?」懷讓說:「磨磚既然不能成為鏡子,坐禪豈能成佛?」因為懷讓和尚曾經問過馬祖:「你坐禪是為了什麼?」馬祖回答:「為了成佛。」

在經教中說:「先以定動,後以智拔。」當馬祖聽到懷讓說「坐禪豈能成佛」這句話,他開始慌忙起來,因此起座向懷讓拜了一拜,問:「那應該怎麼辦?」

懷讓知道這個時候因緣已經成熟了,就告訴馬祖:「譬如牛駕車子,如果車子不走的話,究竟是打牛還是打車?」又說:「你坐禪是為了學佛呢?還是學禪?禪,這樣東西,既不是坐,也不是臥;如果是學佛,佛沒有一定的樣子,不住於任何一法,不應該取或捨任何一樣東西,是不取不捨。你現在如果是坐著想要成佛,那即是殺佛,是把你自己的佛殺了;如果你執著打坐能夠成佛的話,根本沒辦法真正達到這個目的。」馬祖聽到以後,豁然開悟。

遂問:「如何用心即合無相三昧?」

馬祖繼續再問:「如何用心才能夠合於無相三昧?」

「無相三昧」是指「無我相,無人相,無眾生相」,以無相為定,不執著任何相,這叫做「三昧」。三昧不一定是打坐時所說的定,而是「即定即慧」的一種三昧,無論是在動或靜的時候,心都不會受到內在或是外在的狀況所影響,而產生迷惑、混亂的煩惱。這就是以智慧為基礎,但還是有心的功能與運作;不過在心的功能產生作用的時候,心仍然是安定的,不會是迷糊、混亂的。然而,一般人心動的時候,不是智慧功能的運作,卻是以自我中心為出發點。

讓曰:「汝學心地法門,如下種子。我說法要,譬彼天澤。汝緣合故,當見其道。」懷讓又說了一個比喻:「你學心的法門,而這心的法門即是成佛的、開悟的法門。就好像是你自己種下了種子,此是因;而我為你說的法,則如同從天而降的雨露,此是緣。因與緣配合,就應該能夠見道了。」

你們現在也在學心的法門,你們自己心裡就有這顆種子,而我講大慧宗杲的語錄,等於是在為你們下雨,讓種子發芽,因此你們一定能夠見道。

又問:「道非色相,云何能見?」

讓曰:「心地法眼能見乎道,無相三昧亦復然矣。」

馬祖又再問:「道不是有形、有相的東西,怎麼可能見得到呢?」懷讓說:「心的法門不是用我們的肉眼所能看見的,而是要用我們的法眼去見。法眼是智慧眼,那智慧眼是什麼?只要把你煩惱的、執著的障礙去除了以後,你的智慧眼、法眼就出現了,這個時候見了道,那便是無相三昧。」

曰:「有成壞否?」

讓曰:「若以成壞聚散而見道者非也。」

前所云方便誘引,此是從上宗乘中第一箇樣子。妙明居士請依此參。

馬祖又問:「道有成、有壞嗎?」懷讓回答:「如果道有成、有壞、有聚、有散,那你所見的就不是道了,真正的道是不可能有成、壞、聚、散的。」

以上這段開示,是大慧宗杲所講的第一個樣子,主要是告訴我們,「道由心悟,不在言傳」。

如何才能悟道呢?他雖然講了好幾個比喻,主要還是「無相三昧」,也就是《金剛經》所說的「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」;前三種相是屬於空間中的你、我、他,是許多人及眾生;第四個壽者相是時間相,也就是在時間裡所有的你、我、他。

把這些全部放下,只要放下自我中心,時間相、空間相也就全都沒有了,這叫做無相三昧。自我中心是很難放下的,享受禪定的快樂也還是自我中心,那怎麼辦?用話頭。話頭是金剛王寶劍,有什麼,破什麼。破什麼?破執著。

對於外在你所依賴的、你所追求的、你所討厭的、你所逃避的,這是誰?都是自我;而對自己覺得驕傲的、覺得自卑的、覺得非常無奈的,這些全部都是自我,用一句話頭就能夠把這些對內、對外的自我執著全部粉碎和化解。所以,請大家對話頭要有信心。它本身是一把智慧的寶劍,能夠幫助你開發智慧、消除煩惱、去除執著。

有一個比喻:話頭就像一把火炬,所有的執著、煩惱,就像是漫天飛舞的雪花,如果你這一把火炬用得好的話,所有的雪花在還沒有碰到火炬以前,就已經不見了。所以,不要怕妄念多、煩惱重,沒有關係,只要用話頭就好了。

二、第二箇樣子——自家寶藏,何假外求

昔大珠和尚初參馬祖,祖問:「從何處來?」曰:「越州大雲寺來。」祖曰:「來此擬須何事?」曰:「來求佛法。」祖曰:「自家寶藏不顧,拋家散走作甚麼?我這裡一物也無,求甚麼佛法。」珠遂作禮問:「那箇是慧海自家寶藏?」祖曰:「即今問我者是汝寶藏。一切具足更無欠少。使用自在何假外求?」珠於言下識自本心,不由知覺。

過去有一位大珠慧海和尚,他第一次見到馬祖禪師的時候,馬祖問他:「你從何處來?」大珠說:「我從越州的大雲寺來。」馬祖又問:「你來這裡準備做什麼?」大珠說:「來求佛法。」

馬祖告訴他:「你自己家裡有寶藏不好好的照顧,把家丟了到處亂走做什麼?我這裡什麼也沒有,你要求什麼佛法呢?」大珠於是向馬祖頂禮,又問:「那麼,哪個是我慧海自家的寶藏呢?」

馬祖說:「你現在問我的這個,就是你的寶藏,一切都是具足的,一點也不缺少,使用自在,不需要向外求。」大珠和尚聽完這幾句話之後,曉得了自心想要開悟的話,其實是自己的事。

後住大珠,凡有扣問,隨問而答,打開自己寶藏,運出自己家財,如盤走珠,無障無礙。

大珠是一座山的名字,大珠和尚就住在大珠山。後來凡是有人向他請法,他就會回答:「打開自己的寶藏,運出自己的家財,好像珍珠在盤裡滾動,一點障礙都沒有。」

曾有僧問:「般若大否?」

珠曰:「般若大。」

曰:「幾許大?」

曰:「無邊際。」

曰:「般若小否?」

曰:「般若小。」

曰:「幾許小?」

曰:「看不見。」

曰:「何處是?」

曰:「何處不是?」

曾經有一個出家人問大珠:「般若大不大?」大珠說:「般若很大。」出家人又問:「究竟有多大?」大珠說:「大到沒有邊際。」

出家人接著問:「般若是不是很小呢?」大珠說:「是,般若很小。」又問:「究竟小到什麼程度呢?」大珠說:「小到看不見。」又問:「又大又小,究竟在哪裡可以看到?」大珠反問:「哪個地方不是呢?」

這裡所講的般若,是指無漏的智慧,也就是每個人都有的,自己家裡的寶藏。

爾看,他悟得自家寶藏底,還有一星兒實法傳授與人否?妙喜常常說與學此道者,若是真實見道之士,如鐘在虛,如谷應響,大扣大鳴,小扣小應。

你們看,他悟得自家寶藏後,還有一點點真實的法可以傳授給人嗎?妙喜——因為大慧宗杲住的地方叫做「妙喜庵」,所以他的號是「妙喜」,他說:「我大慧,常常說給學道的人聽,如果一個人真正見道的話,他的智慧功能就像鐘懸掛在虛空裡,又像山谷裡的回響,大叩大鳴,小叩小應。」

這有兩層意思,其一、鐘懸掛在虛空中,你大大地敲它,它就大聲地響,你小小地、輕輕地敲它,它就小聲地響。在山谷裡,我們大聲地喊,傳來的是大聲的回音,小聲地講話,傳來的是小聲的回音;其二、大敲大響、小叩小應,這是智慧的功能、慈悲的作用。

近代佛法可傷,為人師者,先以奇特玄妙,蘊在胸襟遞相沿襲,口耳傳授以為宗旨。如此之流,邪毒人心,不可治療。古德謂之謗般若人,千佛出世不通懺悔。此是宗門善巧方便誘引學者底第二箇樣子。妙明居士「決定究竟,當如此樣子參」。

「近代」是指在大慧宗杲的時代,學佛的人非常可憐,因為許多身為老師的人,往往先賣弄一些奇怪的、玄妙的現象或動作來表現,然後私底下暗自互相傳遞、彼此學習、仿傚,愈玄妙、愈奇怪,讓人家愈聽不懂愈好,並且你傳我、我傳你,用口傳、用耳聽,以為這就是禪宗的宗旨。

其實像這樣的人,他們的心已經中了邪、中了毒,根本沒有辦法治療。古時候有善知識說過,像這樣的人、這樣的老師,是毀謗般若的人,他們甚至在一千尊佛陸續出世時,到每一尊佛前懺悔,都沒辦法懺清罪業。

以上是禪宗的善巧方便,用來引導人們學習修行的第二個樣子。

很多人,也可以說是幾乎每一個人,對話頭不容易產生親切感和迫切感,更不容易有需要的感覺。因為話頭似乎跟自己沒有關係。所以,我一定要請大家來用。

剛開始提話頭的時候,是用念的,就好像是狗咬棉花絮,一開始咬幾下還滿好玩的,但它究竟不是肉骨頭,咬了幾下子,覺得沒有味道,便不想咬了。請問,是不是有很多人用話頭時,感覺好像在嚼棉花絮,而不是口香糖?你們可能會說,口香糖嚼到最後也一樣沒有甜味,也會吐掉。

就像吐口香糖一樣,因為話頭是一句沒有意義的話,所以念一念就覺得沒意思了。但是話頭的方法,是要把我們許多的思考、思想、觀念、知識、學問和經驗,用一句沒有意義的話,把它們逼到死角裡,到最後連那個死角都不見的時候,便是開悟了。所以,話頭是一項工具。

因此,參話頭一定不能違背兩項原則:第一是能對治煩惱,第二是要合乎戒、定、慧。

如果話頭是可以用頭腦去思考、用邏輯去解釋、用經驗去分析,那這句話頭便不容易對治煩惱。因為我們要處理的問題,就是我們自己心中各種不同的執著:對於觀念的執著、價值的執著,以及各種各樣自己所認為、判斷的執著,這些都是煩惱。所以,要用一句沒有意義的話,讓你無法有想像的空間,這才是最好的工具。

在我們的生活裡、書本上,或是每天看電視、聽廣播時,都可能會遇到一些疑問。譬如當你看見一隻鳥飛過去時,突然想:「這隻鳥從哪裡飛來的?要飛到哪裡去?」這能不能算是話頭呢?如果頭腦裡突然出現一個妄念:「今天的晚餐究竟是什麼?」於是你開始參:「今天的晚餐是什麼?」接著你一定也會想到:「昨天的晚餐是……那今天大概也差不多……」這樣就不是話頭了。

大慧宗杲告訴我們,每一個人自己都有寶藏,這個寶藏裡究竟是什麼?是般若。也就是去除了自我中心以後的智慧。而智慧有什麼功能?智慧的功能是大叩大鳴、小叩小鳴、不叩不鳴。就像鐘一樣,大大地敲就大大地響,沒有人敲就不響,這說明了智慧不是主觀的,而是眾生需要什麼,它就做什麼。

大慧宗杲的開示中說,有一些禪修的老師們喜歡作怪,玩一些神奇的花樣、顯現一些神奇的動作,好像是玩魔術一樣,讓人家覺得非常有吸引力。因為普通人會覺得自己做不到的,卻有人能做到,就會認為這是有智慧的人;自己看不到的而有人能看到,也會覺得這是已經得道的人。通常所謂「得道的人」,都是奇人異士,奇人是神奇的人,異士則是有特異功能的人。那麼,把特異功能當成是得道、獲得智慧、般若,以此傳播給人們,並且認為這就是佛法,實際上這是謗佛法、謗智慧、謗般若。

中國禪宗的智慧,從外在顯現的,是一個平凡的人,不會變成一個有奇能的、特異功能的人,但卻是有智慧的人。並非奇人異士,這才是真正悟道的人。倓虛大師的《影塵回憶錄》中提到,有人冬天不穿棉襖,而且能夠赤腳走在冰雪中,許多人就把他當成是神仙、當成是得道的高僧,因此,有人問倓虛大師:「和尚啊!你能不能冬天不穿棉襖,或是在冰雪上赤著腳走?」

倓虛大師回答:「我不會。我只看到牛、羊到了冬天,身上所穿的跟夏天一樣;而鴨子到了冬天,可以在冰雪上走得很快樂。」那麼是不是牛、羊、鴨都悟道了?雖然練氣功、練內功可以練成那樣,但是跟智慧或般若沒有關係。

神通就是神異,不一定與開悟有關,也不一定與智慧有關。有的人因為修禪定而得到神通,有的人是過去生修得神通,或是在神道或天道,所以這一生餘勢還在,也就是神通力延續了下來,不一定是在這一生修的。也有些神通是用持咒、畫符而產生,當持咒持到一定程度的時候,有一種異象出現,或者是利用符令,例如在中國有一種奇門遁甲的符紙,焚化了以後放在身上或是吃進肚裡,就能夠產生神異的能力,但是這些跟智慧、般若沒有關係。

我們用話頭的時候,所抓緊的、抱緊的那句話頭,實際上就是開啟自家寶藏的一把鎖匙。現在用這句話頭一直問下去,等於是兜著自己寶藏的周圍走,並且摸索著寶藏的鎖匙孔究竟在哪裡?不斷地用它,就等於是在找鎖匙孔。

你要對自己說:「這是我的寶藏,這是我打開寶藏的鎖匙,我抱著寶藏,我要用這把鎖匙來開寶藏。如果不開寶藏的話,當然還是能夠活下去,可是活得不快樂、活得很愚癡、活得沒有智慧,活在恐懼、憂慮、懷疑、妒嫉、瞋恨、貪戀,以及許多的麻煩之中。當我的寶藏打開了以後,智慧就出現了,這些問題都可以得到解決。那麼,我願意做愚癡的人痛苦一輩子呢?還是願意做有智慧的人呢?」

我相信你們既然來參加話頭禪,就是希望做一個有智慧的人,這句話頭既然是開啟自家寶藏的一把鎖匙,而你在用話頭的時候,等於是在用鎖匙開寶藏。寶藏門的鎖匙孔在哪裡,必須自己去摸索、尋找,師父沒有辦法告訴你。你自己要鍥而不捨的、很有耐心的、很有迫切感的去開這個寶藏。其實寶藏的門和鎖匙孔,根本是在你的手邊,一下子就能打開。

請大家拿了鎖匙開門去吧!記得首先要放鬆身心,然後一心一意、全身全心地投入這句話頭中,把整個生命投注在這句話頭上。

三、第三箇樣子——常存生死心

既辦此心,要理會這一著子。先須立決定志,觸境逢緣,或逆或順,要把得定作得主,不受種種邪說。

前面已經講過,道是由心悟的,因此這一段一開始就說,既然是為了鍊心,那一定要理會這個心,而這個心就是本來面目,是真心。該怎麼做呢?首先要建立堅定的意志,然後無論遇到什麼境界、逢到什麼因緣,不管是逆境或是逆緣、順境或是順緣,都要能夠安定我們的心,能夠自己做得了主,不會受到種種邪說的影響。

日用應緣時,常以無常迅速生死二字,貼在鼻孔尖頭上。又如欠了人萬百貫債,無錢還得,被債主守定門戶,憂愁怕怖千思萬量,求還不可得。若常存此心,則有趣向分。若半進半退,半信半不信,不如三家村裡無智愚夫。

平常生活中,在應對各種因緣的時候,要常常把無常迅速的「生死」二字,貼在鼻孔尖頭上。就好像是欠了人家千千萬萬的債款,沒有辦法還,可是那個債主老是盯著你、逼著你。在這種狀況下,憂愁、害怕、恐怖,千思萬想,雖然希望還債,可是沒有錢還。

如果常常存著這樣迫切的生死心,那就有機會開悟。「趣向」,是開悟的意思。如果僅僅是半進半退,又要進、又不想進;半信不信、又相信又不相信:「我真的相信嗎?嗯,有點懷疑。」如果是這樣的話,還不如鄉下一個無知愚癡的人。

何以故?為渠百不知百不解,卻無許多惡知惡覺作障礙,一味守愚而已。古德有言:「研窮至理以悟為則。」

為什麼呢?因為這些人只是百分之百的不知道、不瞭解,卻不會有許多的惡知惡覺,邪知邪見成為他們的障礙,因此,那些無知的鄉下人,只不過是固執地堅持他們的愚癡而已。

古代的善知識曾經說:「研窮至理,以悟為則。」「窮研至理」是不斷地參,實際上是參究的意思;究和參不是研究,而是專心一意地問:「究竟是什麼?」以這種方法用功,你才有可能開悟。開悟的原則一定是要參,參那個最高的道理,也就是「本來面目是什麼?」

近年以來,多有不信悟底宗師,說悟為誑謼人,說悟為建立,說悟為把定,說悟為落在第二頭。

近年以來,也就是在大慧宗杲那個時代,有許多的人,許多的老師、禪師們不相信有「悟」這樣東西。因為他們只是從看書或討論中,知道了一些禪宗故事,就認為自己跟那些人是一樣的,沒什麼悟或不悟的問題,於是批評:「講說開悟的人,一定是在說謊騙人。」

又說:「開悟實際上是一種標榜,如果有樣東西是可以標榜的、建立的,那就不是,因為禪是不立文字的,既然講悟,這個悟就是一種標榜。」或是說:「悟是一種執著。」所謂「把定」是指執著、抓得牢牢的。

也有的人說:「悟是落在第二頭。」所謂「第一頭」,是向上,就是不落語言文字;「第二頭」則是落於有境界的、有狀況的,所以那些老師批評說:「有人講悟,但是悟是有問題的,講悟的人都是有問題的。」

披卻師子皮,作野干鳴者,不可勝數。不具擇法眼者,往往遭此輩幻惑,不可不審而思,思而察也。此是宗師指接群迷,令見月亡指底,第三箇樣子。妙明居士,欲跳出生死窟,作是說者名為正說,作他說者名為邪說。思之。

大慧宗杲將這些不相信有悟,進而批評開悟的人,形容為「披著獅子的皮而做野干鳴」。野干是一種比牛小的野牛,以此形容這些人自稱是老師,可是實際上卻是外道,像這樣的人非常多。「擇法眼」就是正知見,這些人沒有具備佛法的正知見,但是往往有很多人被他們所迷惑。

修行禪法的人,絕對要好好地去審查和瞭解,像上述這樣子的人,是不可以親近的,也是不可以相信的。這是真正的禪師指點修行人的第三個樣子,但是這種指點的方式,不要把它當成是悟境,它只不過是用手指頭指給大家看,希望大家見到月亮的時候,忘掉指著月亮的手指,不要老是抱著手指。

也就是說,聽完宗乘第三個樣子之後,應該好好地去修行,不要老是記著這些話,把這些話當成是悟境。如果要從生死的洞窟裡跳脫出來,照著以上這樣講,便是正說;反之,如果不是這樣講的話,便是邪說。

以上這一段開示有三個重點:

第一,生死心是非常重要。如果生死心迫切,那麼就會非常迫切的希望求出生死。有人能夠感覺到生死這個問題、這件大事,可是普通人是想不到的。當我們在很健康的狀況下,活得好好的,對於死亡這樁事不會有那麼大的興趣,或者不會有那麼大的震撼力。

有的人能夠在見到自己的親人死亡時,感受到生死的問題;有的人從死亡邊緣走了一趟,發覺自己這條老命是撿回來的,隨時可能又會死,這樣生死心就會提起來。但是,沒有這種經驗的人,不容易提起生死心來。

有很多的人明明知道會死,但是卻忌諱面對死亡。我在台灣遇到過一位老太太,她已經八十五歲了,我要她準備未來,好好修行。她跟我說:「要我準備未來做什麼?」我說:「未來面對死亡。」她好生氣地說:「你不教我長壽,卻教我死亡,我活到八十五歲了,你就希望我死,我還不想死!你教我長壽好不好?」可見,不一定只有年輕的人不希望把「生死」兩個字掛在鼻尖,上了年紀的人也不想。

請問,死人全部都是老人嗎?我們每天聽到許多意外事故死亡的人,例如車禍,還有許多是因為疾病,例如癌症、愛滋病等。死亡不會挑選年齡,這些病魔並非專找老人,任何年齡的人都可能死亡。

生死心的意義,並不是等待死亡,而是指死亡可能很快地到來,所以在還沒死之前,趕快運用我們的生命來發揮智慧,早一點伏煩惱、斷煩惱,並且更進一步,好好地利益眾生,使得眾生也都能夠少一些煩惱、少一些痛苦、少一些災難。

這同時具備了兩種心:一種是出離心,另一種是菩提心。讓自己從煩惱中得解脫,是出離心;讓眾生減少煩惱、痛苦和災難,是菩提心。要用我們這個生命,盡快地做,若是不做,什麼時候會死?不知道。

佛經說,在人間修行,要比到佛國淨土修行的力量更大、更快,因為在人間,有身體也有障礙,而在有身體、有障礙的狀況下修行,得到的力量比較強,到了佛國淨土以後,因為沒有現在這樣的肉身,也沒有障礙,修行就會比較慢。

我們的煩惱愈輕,死了以後,進入佛國淨土的蓮花就愈大、品位就愈高。

關於生死,可以有兩種解釋:一種是肉體的死亡叫做「死」,肉體的生存叫做「生」。對於一般人而言,只有這種想法的人,生死心不容易提起來。

另外一種是心念的念念生滅,前念與後念之間就是兩世;前一念是前一世,後一念是後一世,當下這一念是這一世。我們現在當下的每一個念頭,隨時隨地就成為過去,這是「滅」;接著第二念又產生了,這是「生」。生和滅不斷地連續變化,使我們可以從煩惱的凡夫成為解脫的聖人,也可以使我們永遠停留在煩惱的凡夫階段,不斷地有許許多多的煩惱來困擾我們。

第二,要相信有開悟這樣的事。開悟以後,對生死的恐懼、對生死的無奈、對生死的種種相關問題,都不會掛念在心上。因為開了悟,體驗到不生不滅,所以再也不會認為死亡是可怕的事,而活下去是非常好的事。

開悟以後,生,不是可喜的事;死,不是可怕的事。但是,生可以修福、修慧,增長福德和智慧,是一種修行的工具,而死亡只是告一個段落,並不是死亡以後,就進入了悲慘的世界。所以,悟後的人,對生死不會掛在心上。

第三,開悟一定是從參禪修行而得,不是僅僅討論、講解、分析、認知便能夠得解脫。大慧宗杲在中國禪宗史上非常有名,也非常重要,原因是他特別重視參禪,常常鼓勵人參「什麼是無?」,而他曾經在禪修期間,一個晚上使得禪堂裡十八個人開悟。這在禪宗史上,還沒有其他人能夠打破這項紀錄。

對於心念不斷地變化,我們在打坐時就能夠體會到。心念的生滅對我們而言,是一種麻煩,而不是一種享受;反之,只要打坐讓心安定以後,便沒有這種麻煩了。讓心安定、輕安的原因,就是因為生滅心稍微安定了一下、稍微少了一點。

修行要趁早,在沒有死以前趕快修行。大家若是有辦法把「生死」兩個字貼在鼻尖上,那當然非常好,如果沒辦法,那就用話頭來斬除妄念。請經常保持「明、靜、放」

3 「明」:心要明白、清楚(保持清楚、明朗,不糊塗、昏沉);「靜」:心寧靜、安寧、不浮動;「放」:放下所有妄想、雜念(放鬆、放下、不管妄念),專心用方法。不斷地「觀、照、提」,這六字真言,請大家好好地遵守。

四、第四箇樣子——離文字、語言、分別相

怕怖生死底疑根拔不盡,百劫千生流浪,隨業受報,頭出頭沒無休息時。苟能猛著精彩,一拔淨盡,便能不離眾生心,而見佛心。若夙有願力,遇真正善知識,善巧方便誘誨,則有甚難處。不見古德有言:「江湖無礙人之心,佛祖無謾人之意。」只為時人過不得,不得道江湖不礙人。佛祖言教雖不謾人,只為學此道者錯認方便,於一言一句中,求玄、求妙、求得、求失,因而透不得,不得道佛祖不謾人。如患盲之人,不見日月光,是盲者過,非日月咎。此是學此道,離文字相、離分別相、離語言相底第四箇樣子。妙明居士思之。

如果你對於害怕、恐懼生死的懷疑,沒有辦法連根拔起的話,將會百劫千生、無盡無期的在生死之中流浪。

如何流浪呢?就是隨著造業而受報,受報的同時又造業,因此一生又一生地出生之後死亡,死亡之後又出生,好像是在水裡漂流,一下子沉下去、一下子又浮起來,永遠沒有休止的時候。如果你能夠勇猛精進地努力修行,把生死的根,毫無懷疑地一拔就拔出來,只要拔掉生死的根以後,便能夠不離眾生的心,而且見到佛性。

假如你過去已經發過大願,有這樣的願力,就能遇到真正的善知識,善知識會非常巧妙地來引導和教誨你,修行便沒有任何困難了。

曾經有古代的善知識這樣說:「禪門之中沒有妨礙人的心,佛以及歷代的祖師沒有欺騙人的意思。」原句中的「江湖」是指禪門,「謾」是欺騙。不過,現在的人因為自己跟自己過不去,所以不得不說在禪門裡被擋住了、被阻礙了。佛和祖師們所講的開示,雖然沒有欺騙人,可是因為學習禪法的人,認錯了方法和方向,所以在開示的一言一句之中求玄、求妙、求得、求失,因此沒有辦法透過修行而開悟,也沒有辦法不說佛和祖師們是騙人的。

好像自己是個盲人,從未見過太陽和月亮的光,這其實是自己眼睛瞎了的緣故,不是因為太陽和月亮有什麼過失,不應該怪罪太陽和月亮。學習禪法的人應該知道,必須離開文字相、語言相、分別相,才能真正悟道。以上是禪門的第四個樣子。

這段文字雖然少,但是內容相當精采,可以歸納為三個重點:

第一,修行的人必須把全部身心投入精進修行,才能夠把生死的根本拔除,見到本來面目,也就是用自己整個身心、生命,投入話頭。參話頭不能三心二意地參,不能猶豫不決地參,而是要以絕對的信心來參這句話頭,用自己全部的生命來參這句話頭,所有的雜念、妄想、思想、執著全部不管它。

雖然說不管雜念、不管執著,但它還是跟著你,怎麼放就是放不下,那乾脆不管它,既然放不下,就把它一起帶著來參話頭。好比你要來修行,結果你的孩子、太太、朋友都來干擾你,那你乾脆把他們全部帶到道場或禪堂裡來,跟你一起修行。同樣的,我們在參話頭的時候,如果你的心裡有許多累贅在干擾,那你就把它帶進話頭裡來吧,若是想要等到沒有雜念以後再來參話頭,那是絕對不可能的。

通常完全沒有雜念以後,話頭根本提不起來,因為太安靜了,不容易提起來。如果你的心是安定的,但還是有一些妄念,這個時候要用「觀、照、提」這三個步驟,不斷地、不斷地回到話頭上來,漸漸地你會進入話頭,妄念會愈來愈少。如果真的進入了話頭,你的執著、妄想、煩惱、分別心都不見了,只見到話頭。

如果能夠做到這樣,你會很容易地發現,我們是以現在的凡夫心——眾生心來見佛心,也就是能夠不離開眾生心而見到佛心。見到佛心之後,你雖然還是眾生心,不過已是見到佛心之後的眾生心,煩惱會少很多。所謂「見佛心」,是見到每個人的本性,即本來面目,而本來面目便是佛性。

許多人會誤解,以為當我們見到佛性的時候,我們就離開眾生心了,亦即從眾生心一下子變成佛心,從凡夫變成聖人了,並且認為這兩個階段是不同的心,一種是清淨心、一種是煩惱心,唯有去掉了煩惱心,才會有清淨心的出現。

事實上,這兩種心是同一個心,只是在凡夫的時候有煩惱,當煩惱心起,就把智慧心掩蓋起來了;若是煩惱漸漸消除和減少,智慧心也就會漸漸現前或顯現了。

天空的太陽好比是清淨心,煩惱心像天空的雲霧,清淨心從沒有變過,有雲霧的時候,我們會看到一些光明,但是看不到太陽,因為太陽被雲霧遮住了。所以當我們看不到智慧的時候,原因是我們的智慧被煩惱遮住,只要煩惱消除,智慧也就出現了。

這樣看起來,似乎智慧心跟煩惱心是兩回事,好像智慧心是不動的,煩惱心是可以變的,但是我們必須瞭解,佛法或禪法指出眾生心不離佛心、佛心不離眾生心,《六祖壇經》也說「煩惱即菩提」,煩惱就是菩提,菩提不離煩惱。這說明了心是同一個——有執著的時候,是眾生;沒有執著的時候,是解脫者、是開悟者。當我們執著時,是我們的心;當我們不執著時,也是我們的心,心的功能都是同樣的,差別在於有沒有執著在裡頭。因此,只要修行即能離開執著。

為什麼有自我中心執著,便不是無漏的智慧,不能夠解除煩惱?原因是有煩惱、有執著的心,是非常主觀的,沒有辦法超越主觀和客觀兩種立場來看事情;而沒有執著、沒有自我中心的時候,不僅能夠超越主觀,也能超越客觀。

一般人認為主觀是不好的,客觀就比較正確,事實上,只要有自我中心,不管是講客觀、講主觀,都不是正確的看法,因為還是會用自我中心來下判斷。所以,一個人的自我判斷,加上許多不同人共同的自我判斷,好像即是客觀,其實,一個人是凡夫,有自我中心,十個人還是凡夫,有著十個人的自我中心,雖然看起來是客觀,其實仍然是主觀,只要沒有超越客觀和主觀,這都不會是正確的。

一般人總是認為,多數人在一起討論出來的結果,便是客觀的,但是這好比一個盲人是盲人,十個盲人加起來還是盲人。因此,為什麼凡夫的知見叫做「顛倒見」?因為凡夫都有我執、都有自我中心,所以不管是十個人,或是一千、一萬個人,即便是全世界的人所想出來的想法,都還是有執著的顛倒見。

如果離開我執之後,即能夠超越主觀與客觀這兩種狀況,真正地看到真理、看到真實。只有通過禪的修行,離開煩惱、離開執著之後,才能真正出現真實的智慧,這個真實的智慧心,即是佛心。真實的智慧超越一般人所講的主觀與客觀,又稱做空觀或中觀。

第二,諸位都是有善根的人,是在過去已經有了願力的人,所以會遇到真正的善知識來告訴我們怎樣修行,怎樣見到自己的本來面目。這位善知識是誰呢?就是大慧宗杲。所以當我們聽了大慧宗杲的開示,便是見到了真正的善知識。

這一段開示中的「江湖」,是指中國大陸江西省和湖南省,因為禪宗最盛的時代,主要就是在這兩個區域發展。譬如江西有馬祖道一,湖南有石頭希遷。馬祖道一大振禪風,其下有臨濟、溈仰、黃龍等法流的演化;石頭希遷亦廣布法化,其下則有曹洞、雲門、法眼等派別的流布。因此,普遍以「江湖」來代表禪宗,而我則把「江湖」翻譯成「禪門」。

第三,禪修不要依賴文字、語言,也不要用頭腦去思考,更不要依據文字、語言去分析、理解之後,便認為自己已經懂得什麼叫做「佛心」、什麼叫做「見性」。

在修行的期間,不要跟別人講話,也不要與自己對話,你只是用方法。用方法的時候,不要思前想後,揣摩著是不是該用這個方法?或是想:「我問這個話頭,真的能夠使我開悟嗎?」、「開悟究竟是什麼?」自問自答這些疑惑的情況,都不應該有。

還有人從禪宗的語錄、公案裡,發現很多有趣的故事,而自己也希望模仿它,並且在模仿的時候,自以為跟語錄裡所看到的情形差不多;也有人在用功期間,會出現一些幻相、幻聽,或是在頭腦裡出現一些奇怪的想法,於是認為那些現象大概跟開悟相去不遠,其實,這些都不是正確的修行心態。

參話頭時,不但不能有求得的心,也不能有害怕失去的心。我們不要希望求得好境界或馬上開悟,更不要希望丟掉自己的執著心,因為你要丟掉執著心的想法本身,也是執著。你只管一心一意地參話頭,好好地用六字真言——「明、靜、放」和「觀、照、提」就可以了。(續)

文章定位: