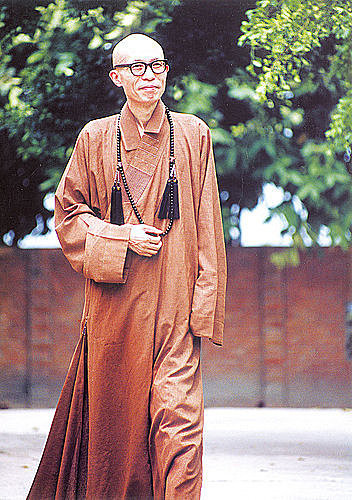

【《信心銘》講錄──釋*聖嚴*法師 禪七開示輯】第一集

《信心銘》三祖*僧璨*大師

至道無難,唯嫌揀擇。但莫憎愛,洞然明白。毫釐有差,天地懸隔。

欲得現前,莫存順逆。違順相爭,是為心病。不識玄旨,徒勞念靜。

圓同太虛,無欠無餘。良由取捨,所以不如。莫逐有緣,勿住空忍。

一種平懷,泯然自盡。止動歸止,止更彌動。唯滯兩邊,寧知一種。

一種不通,兩處失功。遣有沒有,從空背空。多言多慮,轉不相應。

絕言絕慮,無處不通。歸根得旨,隨照失宗。須臾返照,勝卻前空。

前空轉變,皆由妄見。不用求真,唯須息見。二見不住,慎勿追尋。

纔有是非,紛然失心。二由一有,一亦莫守。一心不生,萬法無咎。

無咎無法,不生不心。能隨境滅,境逐能沉。境由能境,能由境能。

欲知兩段,元是一空。一空同兩,齊含萬像。不見精粗,寧有偏黨。

大道體寬,無易無難。小見狐疑,轉急轉遲。執之失度,心入邪路。

放之自然,體無去住。任性合道,逍遙絕惱。繫念乖真,沉惛不好。

不好勞神,何用疎親。欲趣一乘,勿惡六塵。六塵不惡,還同正覺。

智者無為,愚人自縛。法無異法,妄自愛著。將心用心,豈非大錯。

迷生寂亂,悟無好惡。一切二邊,妄自斟酌。夢幻空華,何勞把捉。

得失是非,一時放卻。眼若不眠,諸夢自除。心若不異,萬法一如。

一如體玄,兀爾忘緣。萬法齊觀,歸復自然。泯其所以,不可方比。

止動無動,動止無止。兩既不成,一何有爾。究竟窮極,不存軌則。

啟心平等,所作俱息。狐疑盡淨,正信調直。一切不留,無可記憶。

虛明自然,不勞心力。非思量處,識情難測。真如法界,無他無自。

要急相應,唯言不二。不二皆同,無不包容。十方智者,皆入此宗。

宗非促延,一念萬年。無在不在,十方目前。極小同大,妄絕境界。

極大同小,不見邊表。有即是無,無即是有。若不如是,必不須守。

一即一切,一切即一。但能如是,何慮不畢。信心不二,不二信心。

言語道斷,非去來今。

至道無難

至道無難,唯嫌揀擇。但莫憎愛,洞然明白。毫釐有差,天地懸隔。

各位來參加禪七是為了修行。修行本身就是你們的目的,就是你們的成績和結果,不要希望參加禪七是要來開悟的,或急著要得到其他什麼成果。諸位之中有些是不辭遠途來參加禪七的,有些則是很不容易才抽出時間來參加禪七,因此對禪七的修行懷有企盼和目的,這是無可厚非的。然而,一旦進入禪堂,就必須放下任何的企盼和目的。因此,禪七之前最好的心理準備就是把身體、頭腦、心情放輕鬆。

心存企盼和目的來修行,就像用扇子追著去接飄蕩在空中的羽毛一樣,越追飄離得越遠;若是全神貫注,腳步輕盈緩緩而上,反而能夠接住。修行就是鍛鍊我們的心,使它趨向穩定、安靜、不動。如果一面修行、一面貪求不斷,只會增加煩惱,並沒有真正在修行,因為任何執著或企求都會使心不定。

今天有人告訴我說他在參話頭,可是越參越難過,越參心裡好像打了結,覺得很不舒服,不知道怎麼辦。我就告訴他︰「你的問題主要是希望速得成果,像繩子綑成了結,又好像變成一把刀來刺你的心。」你越是驅策自己,就越覺得緊張,緊張就會造成不舒服。同樣的道理也適用於身體。身體如果覺得疼痛,便很緊張,迫不及待地想趕走痛苦,那只會痛上加痛,這時只要把身體放鬆,疼痛就不會加劇了。

有人平時呼吸順暢,可是一打坐呼吸就有問題,那是因為他希望使呼吸更暢通。其實,呼吸原本沒有問題,就是為了要求呼吸更規律、順暢、飽滿,反而使得呼吸困難。因此,凡是心念在自己的身體時,身體就會出現問題︰一在意呼吸,呼吸就會出現問題;一在意氣管,氣管就會出現問題;在意頭部、在意腿部、在意背部……只要在意身體任何部位,那裡就會出現狀況。所以身體發生任何現象和反應時,最好的處理方式就是不管它。首先,不理會身體上的任何反應;其次,不理會心理產生的任何現象。所以,當身體不舒服時,就把不舒服的部位放鬆;有任何不由自主的抖動和跳動,都是由於肌肉緊張,就更需要放鬆;如果心裡產生困境,也不要理它,時時回到方法上,不但要回到方法上,而且要專心一意用方法,不要去想方法對自己有什麼好處。總之,身心必須放輕鬆。

全詩第一句「至道無難」中的「至道」指的是佛的智慧、佛的果位,代表最高的成就。我常說,成佛很容易,只要一念不生就可以成佛,因為佛根本就沒有離開過我們,原本就與我們同在。但是,我們為什麼得不到佛智、成不了佛果呢?

第二句「唯嫌揀擇」就是最好的答案─正因為我們怕煩惱而欲見佛性、欲得佛智,所以反而見不著、得不到。另一個原因就是我們有觀念之累,認為有生死與涅槃、眾生與佛、煩惱與菩提之區別,以致無法見到佛性、得到佛的智慧。

「但莫憎愛,洞然明白」就是說︰只要拋棄愛憎,至道立即現前。四祖道信說「不作諸善,不作諸惡」,六祖惠能說「不思善,不思惡」,指的都是同一件事︰只要停止分別善惡,立即可見本來面目,也就是了悟「至道」。

諸位打坐時是否討厭腿痛、心煩、昏沉、用不上力呢?晚上不能入睡,隔鄰卻睡得很熟,自己會不會心煩?這時如果有人打鼾,你心裡會不會更煩呢?因為有厭煩之心,更使你難以入眠。遇到這種情況,不妨收起厭煩之心,改用一種欣賞的態度開始來數鼾聲,漸漸地鼾聲就會變成催眠曲,讓你酣然入寐。

相反的,打坐時若執著於美好的經驗也會成為障礙。有人打坐時覺得身體抖動得很舒服,就任它抖,我叫他不要抖,他說這樣抖著覺得很舒服,我說︰「這樣就沒辦法修行了,修行不是叫你舒服的,一定要控制它不要動。

己控制不住,身體就是會自發地抖動。其實,這個動不一定是身體緊張所引起的,而是覺得動得很舒服、很喜歡,下意識指揮身體去動。所以要制心,指揮自己的心去找出真正問題所在,身體抖動、搖動或跳動,一定是那個部位緊張,腿動可能是腿緊張或只是腹部緊張,你自己不難察覺,察覺到就讓緊張的部位放鬆,否則修行就不得力。由此可見,有愛憎之心就遠離至道,無愛憎之心則與至道相應。

「毫釐有差,天地懸隔」意思是說︰只要有一絲一毫的認識不清或誤解,你與至道之間就會變得天差地別了。也就是說,不要誤認既然不該有愛憎之心,於是對任何事情都抱著不痛不癢的態度來應付。如果抱著這種態度,就不必來打禪七了。

發心修行時一定要有目標。因為知道自己有許多的問題,想改變自己,才會安心修行。因此,修行本身就意味著某種目的。為了實現原先的願望,必須把心放在修行的方法上。但正在使用方法時,不要去想︰「我的心為什麼安定不下來?為什麼這麼多問題惹得我胡思亂想?我要見的佛性為什麼還沒見到?」不要費心思在這些問題上。心不安定,胡思亂想,就不必理會它,只管用方法。

因此,有兩句話對修行者很重要︰「放下萬念,提起工夫。」「萬念」就是種種的雜念,「工夫」則指所用的方法。我們隨時隨地都會生起許許多多的念頭,只要察覺到任何念頭生起時就立即放下,並且及時提起方法,千萬不要連方法也放下。例如︰老婆的不好、先生的差勁、愛人的倩影、賺錢的機會等等,通通要放下來,把心轉回到修行的方法上。

有位年輕人來打禪七,我問他︰「這幾天有沒有雜念?」他回答︰「有,但不太多。」我問︰「最放不下的是什麼?」他說︰「沒什麼放不下的。」我說︰「有一樣是你最最放不下的︰你和女朋友分離得那麼遠,一定很想她。」他回說︰「師父!我並沒有想她,你為什麼要這麼說呢?」禪七結束後,他對我說︰「師父,原先我真的一點也不想女朋友,但師父這麼一提,我卻不由自主地想她,停都停不住。」我告訴他說︰「修行要提得起,放得下,提起之後放不下來,那不是真的放下,只是騙自己不想而已。」

禪七剛開始不可能說放下就馬上放下。「放不下沒關係」,能這樣想也就是放下了。不要一直擔心「為什麼我還放不下」,這樣會使自己更麻煩。不要怕失敗,失敗沒有關係,但也不要覺得:「反正是失敗,乾脆明天就回家!」或:「這次我沒準備好,身體不舒服,來的時候頭腦不清楚,可能受的刺激很多,或者太興奮了,這次沒有準備好,算了,下次再來!」千萬不要屈服於這種失敗的心態。

中國有句俗語︰「百鳥在樹,不如一鳥在手。」如果把手中僅有的那隻鳥放棄,奢想去捉樹上的千百隻鳥,結果連一隻也捉不到。因此,雖然你覺得現在的情況很不理想,但置身於禪七中,依然是修行的大好因緣。

莫存順逆

欲得現前,莫存順逆。違順相爭,是為心病。

若要至道、佛道現前,就不該存有「順」、「逆」兩種心。何者是「順」?何者是「逆」?「順」是指喜歡的心,「逆」是指不喜歡的心;有此喜歡、不喜歡的兩種心,佛道就不會現前。修行時不該心存愛憎、患得患失。有人打坐很得力,自認快開悟了,於是就在那裡等開悟。其實,自覺快開悟時,心已散亂了,又如何能開悟?

曾經有位參加禪七的人在開始時非常努力用功,因此心理狀態產生某些明顯的轉變,當他察覺到時就驚慌了,心想︰「現在的我很好,如果變得連自己、連朋友都認不得了,那該怎麼辦?」這樣一想的結果,那次禪七打得一塌糊塗。這種矛盾心態經常影響修行者。參加禪七的目的就是為了改善自己,有所轉變時卻又擔心害怕。其實,修行能使自己變得更成熟、沉著、穩定,更像一個人,絕不會變得更鬼里鬼氣。自古以來許許多多大修行人經過一番修持之後,都變得更踏實、更有智慧。因此,既然來修行,就不要害怕轉變。

這種既希望得到又怕得到,希望進入又怕進入的矛盾心態,其實也是正常的反應。記得我年輕剛出家時也是如此,想到自己能夠出家就覺得很興奮,真正上山要剃度成為出家人時卻又心生恐懼,不知道將來在寺廟裡會遇到什麼事,心裡一則以喜、一則以憂。有一些相信天堂的人也可能害怕死後升天堂,因為不知道真正上了天堂之後會有什麼結果。

一般人這種藏在內心深處的「我愛」平常並不明顯,在修行時就容易暴露,當弱點暴露時就表示修行有了障礙。我把這種情況告訴諸位,希望一旦出現這種恐懼的時候要及時察覺,不使它成為修行的障礙。

順與逆是相對的,因為有所喜歡就一定有所不喜歡,喜歡之物得不到就變成不喜歡。這種衝突的心態對於平常人是病,對於修行人更是大病。因此,我們在修行的過程中不但要認清它,更要治療它;毛病消失時,便是見道處。所以,修行是來治病的。

不識玄旨,徒勞念靜。

如果掌握不住前面幾句的深意要旨,不管多麼用功終究徒勞無益,也不可能得到安靜。因為這並不是真正在用功,而是前念與後念不斷衝突,在這種情況下心又如何能安靜呢?

其次就是憎惡散亂、喜歡清淨,於是念念之間一直告訴自己「不要散亂,不要散亂……」這也可以使念頭逐漸安靜下來,但心裡卻又在想︰「我得到寧靜了,這正是我所要的……」結果對於自心的寧靜生起執著。以這種心態來修行,第一,不容易得到安靜心,第二,縱然得到安靜心,也屬於執著於安靜的心而已。雖然如此,也已經很不容易了,總比心裡一直自我掙扎要好得多,但還不是很好。如果停留在這種情境會造成很多不必要的困擾,比方說,什麼都不要,只想寧靜修行。獨處時也許能保持這種心境,若不得不與人來往,可能就會有事情煩擾。孩子的吵鬧聲、朋友的來訪、工作的壓力……都可能困擾你。諸位中有一位打坐時會往後倒,我警告她不要倒下來,怕造成腦震盪。她回說︰「正好讓我什麼事都不知道,那該有多棒!」我說︰「妳倒好,但誰來照顧妳?誰來照顧妳的先生、孩子?腦震盪是生病,不是開悟,妳的問題依然沒有解決。」連修行與愚癡、智慧與無明、煩惱與清淨都分不清,這種修行人只是糊塗蟲。

所以不該只求維持在寧靜的境界,那會墮於消極。如果心定不下來,不要覺得憎惡。對於不愉快的事不要排斥,對於愉快的事不要執取。把愉快的境界誤認是開悟,會給自己招惹麻煩。如果愉快的境界生起,不要執著於它,只要繼續修行。

修行禪法的人不能貪著靜境,而且禪宗也沒有要人甘於消極性的禪定。例如《六祖壇經》說:「此門坐禪,元不著心,亦不著淨,亦不是不動。」又說:「有人教坐,看心觀靜,不動不起,從此置功。迷人不會,便執成顛。如此者眾,如是相教,故知大錯!」真正的工夫,要能隨時安定、隨時起動,而在動中還能夠安定,安定以後要起來隨時可以起來。禪是活活潑潑的修行,靜中得靜,不稀奇,必須訓練出動中能得靜的本事。

圓同太虛,無欠無餘。良由取捨,所以不如。

前兩句告訴我們正確的態度和情況。「太虛」不是一無所有,而是無所不有;它沒有個別的存在,只有整體的、普遍的存在。對於修行人而言,未達到「至道」之前先要練習拋棄愛憎的心態,因為有欲求、有厭惡就會帶來困擾,你所討厭的與你所喜愛的,只是事物的一體兩面而已。

從前有位大地主必須找許多人幫忙種田。他很欣賞他們努力工作,卻很討厭他們的飯量那麼大,心想這些人如果只做不吃的話就太好了。其實,他的喜歡和不喜歡根本是同一件事,既然是同一件事,就不必高興得到了喜歡的東西,說穿了,得到的也正是厭惡的東西,反之亦然。

有些人花了許多時間、精神談戀愛,好不容易追上了女友,婚後過了一段快樂的日子,可是好景不常,太太基於愛戀丈夫,便限制先生的行動,不能隨心所欲,先生想回到單身,卻為時已晚。

所以,修行人要時時刻刻鍊心,不追求什麼,也不討厭什麼,因為一切好、壞原本是一體的。當我們認為得到時,其實並沒有得到;認為失去時,也並沒有失去─既然是整體,就無得無失。當我們見到佛法的智慧時,看到的一切都是完整的、現成的,沒有一樣心外之物,全都是自心的顯現。人之所以不自由是因為有所揀擇、取捨,因而覺得有欠有餘。無取無捨則一切現成、圓滿。因此,修行時不要貪求好現象,也不要討厭壞境界,只有不拒不求,才能無欠無餘。

一種平懷

莫逐有緣,勿住空忍。

一般人不是執著於「有」,認為自己的念頭、思想、身外之物都是實在的,就是執著於「空」,認為反正死後一無所有,一切問題都得以解決,或一切都是假相,沒什麼好執著的,因此玩世不恭,甚至自殺。

其實,執有、執空都不是正確的態度。我已經說過了執著於有的危險,「有取有捨」,追求自己喜歡的,拒絕自己厭惡的。另外,有人打坐時可能心中一片空白,這看來接近開悟,其實很不一樣。開悟的境界是前念不生,後念不生,當下一念也不生。但是空無境界的人則只是坐著,不思、不作,並不是真正在修行。這種人的確有一個念頭︰前念生起,但不相干;後念可能生起,但也不相干;至於當下一念,就隨它去。這個人可能認為他不執著於自己的念頭,事實上這和真正的悟境相去甚遠,是「頑空」,而不是「真空」。

如果到沒有念頭,很寧靜、安穩、舒服,這種平和的境界最高能達到無色界的「四空定」。但若執著於「四空定」則是外道,永遠無法見到自性。

一種平懷,泯然自盡。

「平懷」是指心已證悟到一切平等,凡聖一如,沒有任何分別、對立,也就是前面所說的不住空有,因空有不二才是平等,既然沒有分別,也就完全一樣,但也沒有一樣東西存在那裡。

我在講《圓覺經》時曾說︰「佛看一切眾生都是平等的,而且同時知道一切眾生心中所想、所動的每個念頭。」有人就說︰這怎麼得了?所有眾生都把念頭一齊拋進佛的腦袋裡,那豈不像垃圾桶一樣亂了!

我說不會的,這情形就好比用高性能相機拍照,只要快門一按,鏡頭前的任何景象一瞬間全部攝入,相機並不會說︰「討厭,那麼多東西要怎麼照!」相機並不區分好壞、長短、顏色,而是把一切事物按原樣攝入。換言之,雖然被它攝入的事物樣樣不同,但它平等對待,原樣呈現。

佛心也是一樣。平等心意味在萬事萬物之間沒有相對的觀念,所有內、外,自、他,過去、未來等等對立都不存在,每件事物都是絕對的,不再有分別。一旦不再分別,那麼存在「有」也就消失了,這叫「泯然自盡」。比方說,如果全世界所有人都是男性,那麼「男人」這個標幟就用不上了,因為它唯一的目的就是要和女人區分。既然每個人都一樣,就不需要姓名了。如果你對一切事物抱著平等的態度,那麼所有的分別就會消失,而存在「有」本身也隨之消失。

有一次,我把香板遞給一位禪眾,問他︰「這是什麼?」他抓住香板搖了幾下。他之所以這麼做,是因為無從命名。我們可以把它稱作香板,但這只是我們的分別心。為什麼我們必須把它稱作「香板」呢?

還有一次,我站在一個人面前,問他︰「站在你面前的是誰?」他回答說︰「雞蛋。」禪七結束時,我問他︰「為什麼師父是雞蛋?」他回答說︰「師父問我的時候,當時沒有任何念頭,脫口就答說『雞蛋』,為什麼會說『雞蛋』,我也不知道。後來我想︰『不對呀,師父怎麼會是雞蛋呢?』可是,既然已經說出口,也就算了。」當他說「雞蛋」時,那是正確的答案。其實,他那時隨便說什麼都對,因為他心裡沒有任何念頭─處於絕對的狀態,沒有任何區別。可是,一旦起疑、思慮,就失去了答案。

也許這次禪七中我也會站在你面前問︰「站在你面前的是誰?」你想到師父說過,有人說他是雞蛋,那麼我就給他個類似的答案,乾脆說師父是豬肉。如此,只要生起找個答案的念頭,那麼不管答什麼都錯,因為這是分別心,而不是平等心。

止動歸止,止更彌動。

前面講平等心,也就是普遍不動、沒有起伏、沒有分別的心。這兩句緊接著提醒我們用功的方法。你的心本來可能已經處在相當平穩的狀態,但是一想到自己的心並非完全不動、沒有起伏、沒有分別,於是就努力的想更進一步使心完全不動,結果適得其反,心動得更厲害、更煩躁,比原先更不穩定。這就像是看到盆子裡的水面有些波紋,就想用口把水波吹平,結果越吹波紋越多,接著想用手把水撫平,結果越撫越不平。反之,如果置之不理,波紋終究會消失,水面也就平靜了。一般人都有這種常識,但在修行時對心的處理上卻不知如法炮製。我們應該學學這種常識。

我們經常說,修行時全心全意放在方法上,不要去管心裡的念頭好或不好、工夫著不著力。修行時不必著急,只要繼續不斷用方法就行了,不要時時自我檢查是不是比剛才好一些?比昨天進步一些?在晚上開示時,我可能會問你︰「今天的情況如何?」這時你可以回答:「今天好多了」或「今天不太好」。但是在用功時,絕對不該檢查、評斷自己修行的進境。

有人對我說︰「師父,我很慚愧,一次次來打禪七,卻沒有任何進步。」我說︰「你還來參加禪七就是進步。」他說︰「可是,我沒有感覺到自己在進步。」我說︰「你不需要感覺進步;來參加修行就是進步。」

因此,我們要以平等心來修行,不要分別好壞,不要檢討對錯,不要比較打七前和打七後。如果方法還能用,就不要隨便換方法;如果覺得這個方法不能用時,可以換一種方法,但必須明瞭為什麼自己用不上這種方法。切不可好奇,今天用一種方法,明天換另一種方法,或這支香用一種方法,下支香換另一種方法,這是不對的。其實,任何方法都是一樣的,選定了一種方法之後就應該專精不二。就像愛情一樣︰愛一個人時,應該要愛到底才對,不可以今天愛張三,明天愛李四。修行時,不可時常變換方法或觀念,否則徒增煩惱。

非有非空

唯滯兩邊,寧知一種。一種不通,兩處失功。

這四句是針對分別心說的,有分別心就有對立,所謂「對立」一定要有兩樣以上的事才能產生;換言之,「對立」就是「不統一」,也就是「兩邊」。不能統一的話,那對於對立的事物所知也就失真。換言之,不能統一時,就不能認清事物。

對修行人來說,他追求的是悟境或最高的佛道。此時佛道是一物,追求的人是另一物;或者佛道是一物,追求之心是另一物。追求佛道時,已把自己和佛道對立了。等他進一步知道自己從未與佛道分離,只是沒有親身體證過,於是希望開發自己的佛道。然而,即使是自我開發,也還是在尋伺之心(開發)和佛性(被開發)之間製造對立,這樣依然是二分,既有「兩邊」就不能統一。

既然如此,那麼不追求任何事物是否就正確呢?每天早晚課時我們都發四弘誓願,第四願就是「佛道無上誓願成」,這表示我們希望成佛。

如果希望成佛會造成對立,那麼發這個誓願用意何在?反之,如果我們不訂下成佛的目標,便永遠不得成佛。那麼我們應該怎麼辦呢?其實,禪的修行第一要有大信心,第二要有大願心,第三要有大憤心,第四要有大疑情。所以先有信心是對的,相信本來就是統一的,也就是相信「一種」,然後再依法修行。

凡夫滯於兩邊。西方的宗教、哲學也是淪於二元對立的狀態,他們雖然也講「一種」,所謂「唯一的神」,但是知道神的是人,神是對人而有的。禪在未修行之前就要相信只有「一種」;其實「一種」的「一」並不是禪的根本,而是道家的「道」之根本。「一」不是禪,禪不是「一」。此處講的「一」是要我們想到公案中所說的「萬法歸一,一歸何處?」如果一切法、一切事物都屬於「神」,那麼「神」又歸於哪裡?

〈信心銘〉教人修行的方法,平等、不二就是修行用功的起點。我們有許多人用數息法,希望心能達成統一─數呼吸數到無數字可數,無呼吸可數,連要數的念頭也消失了,只剩下一個「我」存在。

參公案、話頭在開始階段也可能如此,參、參、參,參到話頭不見了,不是爆炸而是沒有了。但話頭不見了並不就是變成了一心─因為雖然話頭不見了,你可能還是有參話頭的念頭。如果話頭沒有了,想參的念頭也不見了,這表示在一種非常平靜穩定的情況下失去了我的感覺、失去了方法、失去了要用方法的念頭、也失去了自己在修行的念頭,這時才是統一心。體驗過統一心的人多少和普通人不一樣,他的信心會特別堅定,因為他已親身體驗到沒有分別心時是何等的情境,而一般人頂多只能在知識上認知無分別心。

「一」借自道家所說的︰「道生一,一生二,二生三,三生萬物。」這裡三祖借用道家的說法來說明,如果想要達到「至道」─至高的佛道,就得先達到「一」。換句話說,必須先達到「一」,才能進入「至道」,也就是禪。

我常說禪的修行應依照以下的次第︰散心,集中心,統一心,無心。先把散亂的念頭集中起來,再從集中心到統一心,最後一舉從統一心進入無心。從統一心進入無心的過程中,運用公案或話頭比較容易奏效,也就是說,運用公案或話頭把「一」粉碎、爆炸。失去了「一」,是不是意味全部都失去呢?失去了「一」,是從「一」中得到解放,再度回到自然。否則停留在「一」的狀態就會成為宗教上「唯神」的「一」,或是處於外道的定境。因此,必須超脫「一」,而恢復自然,也就是無心,因為「無」就是「至道」、就是「禪」。因此,三祖借用道家的思想,卻又超脫了道家的思想。

修行時不能抱著追求「一」或「無」的意念,不要存有「我要把心統一」、「我要把心粉碎」的念頭,因為有取有捨便離開了修行之道。應該只是單純地用方法,抱著方法「從一而終」,用方法的當下就接近了「一」,不斷地只管用方法,漸漸地方法不見了,就得到了「一」。

有一位六十多歲的人沒參過禪,他對我說︰「師父,我年紀這麼大了,盼望能趕快開悟,再不開悟就沒希望了。」我說︰「正是因為你年紀這麼大了,更不該只想開悟,而該專心修行。」哪人問道︰「師父,你怎能光教我修行,而不教我開悟?」我回答說︰「我不能只教你開悟,否則這輩子根本沒希望開悟。如果只教你修行,而你也能精進修持,至少會接近開悟。修行是功不唐捐的。」

遣有沒有,從空背空。

這兩句的意思是說︰極力想丟棄「有」,反而會陷入「有」的泥淖;一心想追求「空」,反而更背離了「空」。

宋朝的名相張商英起初不信佛,而且很崇拜反對佛教的韓愈,因此想寫一篇〈無佛論〉來勸世人不要信佛。他利用公餘的夜間構思文章,妻子看他到了半夜還不睡覺,就問他在做什麼?他說︰「佛真討厭,我想寫一篇〈無佛論〉來反對他。」妻子覺得很奇怪︰「既然沒有佛,還寫什麼〈無佛論〉?

這不就像拳打虛空嗎?」這句話點醒了他,他想想可能佛是還有些道理,就開始研習佛法,後來開悟,成為禪宗史上的大居士,與大慧宗杲(註)同屬圜悟克勤(西元一O六三~一一三五年)的門下。

我說這個故事主要是說明︰你想要否定一樣既有事物的存在,事實上已經肯定了它的存在,所以,想遣去「有」,結果是陷於「有」中。

又如,一般人認為把一樣東西一丟,就算丟掉了,但是不是就真的丟掉了呢?就局部來看,確實如此;但從整體來看則並非如此。就像我們總是生存在這個地球上,無論怎麼將東西丟來丟去,它總還是在地球上。

《西遊記》裡的齊天大聖孫悟空本領很大,可以一個觔斗翻出十萬八千里。他跟如來佛打賭可以輕易地翻出如來佛的掌心,說一聲:「我出去也!」就一個觔斗翻出去,落地之後,看見前面有五根肉紅色的柱子,以為到了天邊,心想已經贏了,為了留下證據,於是就在中間的柱子上寫了「齊天大聖到此一遊」八個字,順便又在第一根柱子下撒了一泡尿,然後一個觔斗翻回如來的跟前,如來佛伸掌給孫悟空一瞧,才發覺如來佛的中指上寫著「齊天大聖到此一遊」,大拇指還隱隱傳來猴尿的臊味,不由得大吃一驚。這個故事的寓意就是:眾生再怎麼翻也無法跳脫五蘊,在五蘊中做的任何事最後還是要由自己承擔。

如果你拋下什麼東西,最後依舊必須自己收拾。例如大家圍坐,我把一團髒東西扔給第二個人,第二個人趕緊扔給第三個人,一個扔給一個,最後又扔還給我,到頭來不但還是得自己處理,也困擾了別人。

因此,我們有了煩惱根本不需要丟,只要坦然面對,小心處理就行了。有人說︰「師父,我的業障很重,煩惱很多,請您幫我念念咒,我的業障、煩惱就沒有了。」我說︰「自己的業障要自己承擔。如果我念念咒就消了你的業障,不就把業障變成我的了嗎?」所以,有了問題、困難,不要把它當成問題、困難,就會沒事的。如果一定把它當成問題或困難而排斥它,反而使自己更困擾。

此處的「遣有沒有」指的是剛開始修行的人,身、心上都遭遇很多的問題,因此老是跟自己的身、心鬥爭。我常聽一些修行人說︰「我現在要把所有的問題都克服,要消滅它們。」這反而表示與自己的身、心鬥爭,自己跟自己過不去。

「從空背空」則更進一步,已經修行到了「空」的程度。自己能感覺到什麼都不存在,什麼都可以放下時,已達到一切皆空的狀態。「我沒有煩惱、執著、愚癡,我什麼也沒有了。」這是已有相當程度的修行人,到達了一切皆空的狀態。但是如果僅止於此,只是外道的修行,頂多是在「空處定」、「非想非非想處定」而已。

我看過很多修行人,開始的時候很勇猛精進,可是維持不了多久,就兵敗如山倒,放棄了修行。為什麼?因為他們想克服的問題沒法子克服,認為自己那麼精勤努力地修行,結果越修身體的病越重、心裡的煩惱越多,修行簡直不是人做的事,最後就從修行的路上退轉。另外還有好些人,努力修行的結果卻被看成是魔鬼、魔王。為什麼呢?因為被認為是著了魔。相對之下,不修行的人反而沒有事,是行為正常的好人。這兩種修行當然都是有問題的。修行人如果沒有老師正確的幫助與指導,或自以為會修行、能修行而不接受老師的幫助與指導,結果不是因為身、心出了狀況而失去對修行的信心,就是可能著魔。

記得我三十多歲時,在臺灣南部山中閉關,平日除了研經打坐之外,也常寫文章對外發表,於是就有幾個人特地來看我,好意地告訴我說︰「你應該好好修行啊!怎麼可以如此懈怠!我們每天只睡四個小時,而且是不倒單,每天只吃一頓飯,所有的時間幾乎都用來打坐參禪,生死要緊啊!怎麼還有時間看經、寫文章呢?」這些人當時都和我差不多年紀,可是後來沒有多久都往生了,沒有一個活的。因此,要請各位注意,精進當然是必要的,但修行時的心態也很要緊,老是想一定要丟掉什麼,或一定要求到什麼,都會帶來麻煩。

這裡再次提示修行的態度和基本原則︰不要企望追求什麼、抓住什麼或丟掉什麼,只要繼續不斷用方法;不要管自己有沒有達到統一心,能達到什麼程度就是什麼程度;如果對方法不清楚或不會用方法,或者自己對於所用的方法沒有把握,可以問我。

絕言絕慮

多言多慮,轉不相應。絕言絕慮,無處不通。

喜歡找人說話是因為覺得寂寞的緣故。多話的人往往頭腦簡單,個性不穩重,不但自己修行不力,也妨礙他人修行。禪七中是禁語的,還是有些人忍不住要偷偷講幾句,有些人雖不敢找人講話,但找自己講話,一分為二,自己說話自己答,整支香就坐在那兒自言自語,思考各式各樣的問題。

有一次一位作家來參加禪七,第一天開始坐在那裡就在想打完禪七要寫篇很精彩的小說,於是一邊打坐,一邊構思小說中的人物、情節。第二天小參時我問他︰「你在做什麼?」他說︰「我在計畫寫小說。」我告訴他說︰「那你趕快回去寫小說,現在不寫的話,禪七結束時就會全忘了。」凡是嘴巴或腦袋裡多話的人,修行必然不得力。偶爾說一些,是妄想,這是難免的事。思想不能集中的人就容易自言自語,難以控制。

這四句詩有更深一層的涵義︰不該用邏輯或理論來回答修行中的問題,比方說︰「為什麼要打坐?打坐有什麼好處?打坐會開悟,開悟了又如何?為什麼要開悟?開什麼樣的悟?」如果一天到晚找理由自我辯解,則別想修行。

通常參加禪七的人都有此經驗︰打了幾天坐之後,自己不會胡思亂想,但對師父說的話卻難以忘懷,總是縈繞不去。其實,我說的任何話都是為了指導你們修行,但實際修行時應該只是用方法,不可以把我的話放在腦子裡轉。因為,話越多,念頭越多,離佛道越遠;話越少,念頭越少,離佛道越近。

有次我對一位禪眾說︰「你很愚癡,要好好用功哦!」於是打坐時他一直在想︰「哼!師父說我愚癡,我會吃、會睡、會走,那裡愚癡呢?」坐了兩支香之後,他終於忍不住了,前來問我︰「師父,您說我愚癡,怎麼說我愚癡呢?不會吃飯、睡覺、走路的人才是愚癡,我樣樣都會,可見得並不是師父所說的愚癡!」我說︰「狗、貓、魚、蟲都會吃、會睡,牠們就不愚癡了嗎?連愚癡的定義都不明瞭,你不愚癡,那誰愚癡?」他問︰「要怎樣才能不愚癡呢?」我說︰「好好用功念佛、打坐。」他回到蒲團上打坐,但心裡又想︰「會念佛、會打坐就不愚癡,所有打坐的人都不愚癡,那我現在在這裡打坐也不愚癡,那什麼是愚癡呢?」過沒多久他又來問我︰「師父,你說打坐不愚癡,那我也不愚癡了?」我說︰「你要好好修行。」他又說︰「師父,我坐在那裡很舒服,根本沒有煩惱,是你有煩惱。」我說︰「我為什麼有煩惱?」他說︰「師父,你要我們這樣,禁止我們那樣,當然有煩惱囉!」後來我說︰「你這樣的人,實在不該來打禪七,只要好好拜佛就可以了。」這種人是不能修行的,滿腦袋的妄想,師父給他一句話,就引起他很多猜疑、妄想,而且不照著師父教導的方法去用功。

沒有話說、沒有念頭,也就是「絕言絕慮」,此時四處通達、圓滿實在的經驗才會顯現,無上的佛道才會現前。「無處不通」的意思是不需到任何地方,它本身就在四處。要萬緣放下,提起方法,唯有方法提起,才能真正把萬緣放下,到最後連方法也沒有了,一念不生,就是「絕言絕慮」的境界。

歸根得旨,隨照失宗。須臾返照,勝卻前空。

這幾句詩說的是︰修行時若能回到根本,就得到了宗旨;但若隨著觀照的方法,則依然是在觀照的現象中,並沒有得到根本。只要一瞬間不「隨照」(隨著現象觀照),而「返照」(回照根本)、「返照自性」,就勝於前面所說的「勿住空忍」、「從空背空」的「空」,亦即「頑空」。

這裡的「歸根」指的是回到眾生的根本─佛性。但是如何回到佛性呢?前面所說的「無取無捨,絕言絕慮」就是「歸根」的方法,能「歸根」、回到佛性,也就達到目的了。剛開始修行時要用方法,但也不能捉住方法不放;在修行的過程中是有經驗的,但也不能捉住經驗不放。在進一步修行中要放下方法,放下經驗,而後就不需要方法,經驗也已成為過去,這時才歸根、返回自性,就是大自在、大智慧顯現,而不是「空」。(續)

文章定位: