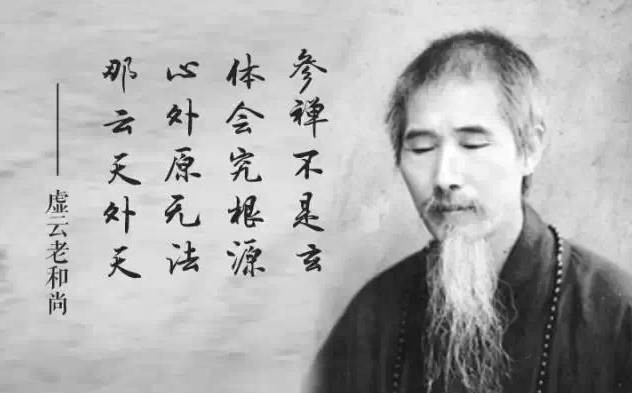

─參修應識之法要(續-26)─虛雲和尚─參話頭

從虛雲老和尚的開示談看話禪 文:印順法師

虛雲老和尚是參話頭而悟道的。三十一歲時,天台融鏡法師教看「拖死屍是誰」的話頭。此後行腳參學,研究經教。五十六歲時,在禪七期中,因開水濺手,茶杯墜地而虛空粉碎。他以後在禪堂中引導學人,也是以參話頭為主要的方法。

虛雲老和尚在禪堂的開示中,把參話頭的用功方法和參話頭的理趣說明得相當清楚。「歸元無二路,方便有多門」,對於「參話頭」這一宋代以後流行於中國的修行方法,吾人可以透過虛雲老和尚的解說,而得到切要的理解,亦即了解它是如何引導人們發無漏慧、體現涅槃的。這種理解,相信有助於人們了解佛法與禪的本質,也有助於對「看話禪」這一方便的定位。

認清理路

看話禪是參一句話頭,如:「拖死屍是誰?」「念佛是誰?」由此而引導學人頓見本來。若不了解其中的理趣,話頭與悟之間的距離何其遙遠,正如虛雲老和尚說的:為什麼現代的人,看話頭的多,而悟道的人沒有幾個呢?這個由於現代的人,根器不及古人,亦由學者對參禪者話頭的理路,多是沒有摸清。

有的人東參西訪,南奔北走,結果鬧到老,對一個話頭還沒有弄明白,不知道什麼是話頭,如何才算看話頭;一生總是執著言句名相,在話尾上用心。「看念佛是誰」呀,「照顧話頭」呀,看來看去,參來參去,與話頭東西背馳,那裡會悟此本然的無為大道呢?

因此,弄清楚看話禪的理趣,對於參話頭的人來說,無疑是最要緊的事。一般參話頭的人不了解這一層,以為只要死拚猛撞,終有一天會打穿漆桶。如明末蓮池大師輯古代禪師辛苦參禪的故事,成《禪關策進》一書。自序云:

居則置案,行則攜囊。一覽之,則心志激勵,神采煥發,勢自鞭逼前進。

「勢自鞭逼前進」,幾乎成了所有參話頭的人共同的信念,然則虛雲老和尚卻把「摸清理路」當成最切要的條件。他說:

修行悟道,易亦難,難亦易。如開電燈一樣,會則彈指之間,大放光明,萬年之黑暗頓除;不會則機壞燈毀,煩惱轉增。有些參禪看話頭的人,著魔發狂,吐血罹病,無明火大,人我見深,不是很顯著的例子嗎?

以毒攻毒

正是因為若不弄清楚理路,看話頭可能會有一些不良的作用,所以虛雲老和尚稱它為「以毒攻毒的辦法」和「不得已的辦法」,而對早期禪宗直指人心的法門寄予崇高的嚮往。他說:宗門主參禪,參禪為「明心見性」!

這個法門,自佛拈花起,至達磨傳來東土以後,下手工夫,屢有變遷。在唐宋以前的禪德,多是由一言半句,就悟道了。師徒間的傳授,不過以心印心,並沒有什麼實法。平日參問酬答,也不過隨方解縛,因病與藥而已。宋代以後,人們的根器陋劣了,講了做不到,譬如說「放下一切」「善惡莫思」,但總是放不下,不是思善,就是思惡。到了這個時候,祖師們不得已,採取以毒攻毒的辦法,教學人參公案。初是看話頭,甚至於要咬定一個死話頭,教你咬得緊緊,剎那不要放鬆,如老鼠啃棺材相似,咬定一處,不通不止。目的在以一念抵制萬念,這實在是不得已的辦法。如惡毒在身,非開刀療治,難以生效。

其實,以「直指人心」為特徵的禪宗,之所以不能「隨方解縛,因病與藥」,而一定只能以一種方法「以毒攻毒」,並不能用「人們的根器陋劣了」這個原因來解釋。相反的,這正說明禪門的衰微,後代禪師逐漸失去殺活自在、縱橫予奪的大機大用,所以無法言下教人領會。就如同虛雲老和尚自己說的:

大地一切眾生都是佛,直下認得此清淨自性,隨順無染;二六時中,行住坐臥,心都無異,就是現成的佛。不須用心用力,更不要有作有為,不勞纖毫言說思惟。所以說,成佛是最容易的事、最自在的事,而且操之在我,不假外求。

當下即是的事,當然可以透過「隨方解縛,因病與藥」的方式使人頓悟,而不必一定要用某一特定的迂曲方法。

又,事實上,虛雲老和尚應該也有用「直指人心」「隨方解縛」的方法來接引學人。譬如他說,對於久參話頭,工夫純熟的人:

到這時只要不自滿、不中輟,綿綿密密做去。綿密中更綿密,微細中更微細,時節一到,桶底自然打脫。如或不然,找善知識抽釘拔楔去。

所謂「找善知識抽釘拔楔」,應該就是透過明眼善知識的破疑解惑,而言下見性。不能因工夫綿密而自悟的人,相信虛雲老和尚也有那樣慈悲與方便,為他直指人心。

看話頭即是觀心

事實上,從某一種意義上來說,虛雲老和尚把參話頭的理趣說出來,不要學人死拚猛撞,就是某種程度的「直指人心」了,只是他要學人自己去認取、自己去肯定、自己去斷疑證真罷了。禪宗講「啐啄同時」,學人自己的認取和肯定,也是開悟不可缺少的因素。虛雲老和尚既為學人指明了,剩下來就是學人如何認取和肯定的問題了。

他怎樣說明參話頭的理趣呢?首先,問題不在話頭本身。他說:「話頭,其實都一樣,都很平常,並無奇特。」重點在於話頭引導你去觀察萬法的起源-心。他說:話從心起,心是話之頭。念從心起,心是念之頭。萬法皆從心生,心是萬法之頭。其實話頭,即是念頭,念之前頭就是心。直言之,一念未生以前就是話頭。由此你我知道,看話頭就是觀心。

如何是心之體性呢?虛雲老和尚明白的告訴學人:觀心,即是觀照自心清淨覺體,即是觀照自性佛。心即性、即覺、即佛,無有形相方所,了不可得,清淨本然,周遍法界,不出不入,無往無來,就是本來現成的清淨法身佛。

如何認取清淨本心呢?他說:行人都攝六根,從一念始生之處看去,照顧此一話頭,看到離念的清淨自心。再綿綿密密,恬恬淡淡,寂而照之,直下五蘊皆空,身心俱寂,了無一事。從此晝夜六時,行往坐臥,如如不動,日久功深,見性成佛,苦厄度盡。

這些話都是語語見性,真實不虛的。有了這樣明確的指示,學人若再親自去認取和肯定的話,斷疑證真並不困難。所以虛雲老和尚才會指出,高峰原妙祖師所說的:「學者能看個話頭,如投一片瓦塊在萬丈深潭,直下落底。若七日不得開悟,當截取老僧頭去。」這句話不是騙人的誑語。

不是直指人心

但是和祖師禪最大的差別是:祖師禪的直指人心是在老師的證德與方便、學人的疑情與信心之條件下,以師長的威德和肯定力直接使學人認取本來面目,而看話禪則須學人自己去肯定和認取。相對於「直指人心」的祖師禪來說,看話禪中師長的加持力要少得多了,所以虛雲老和尚所說的「在唐宋以前的禪德,多是一言半句就悟道了」,而後代即便以「參話頭」這樣「以毒攻毒」的方法,悟道仍然較難,其間的差別正在於師長的直指與肯定力之有無。沒有師長的直指,學人要放下狐疑,全身跳下,無疑是比較困難的。

因此即使虛雲老和尚把參話頭的理趣說得這樣明白,對心之體性的說明又毫無隱諱,但是明白理趣,工夫又成熟的人仍然不一定會悟道。比如他鼓勵新學的人:即從心念起處,一覷覷定,驀直看去,如貓捕鼠,全副精神集中於此,沒有二念。但要緩急適度,不可操之太急,發生病障。行住坐臥都是如此,日久功深,瓜熟蒂落。因緣時至,觸著碰著,忽然大悟。亦即「日久功深」還要碰上「因緣時至」才能悟道。

因此他又說到工夫純熟的老參的難處:所謂老參,是指親近過善知識,用功多年,經過了一番鍛煉,身心純熟,理路清楚,自在用功,不感辛苦。老參上座的難處就是在此;自在明白當中停住了,中止化城,不到寶所……所用功夫,如冷水泡石頭,不起作用。久之也就疲懈下去,終於不能得果起用。

因此他雖然勉勵老參:「到這時只要不自滿、不中輟、綿綿密密做去,綿密中更綿密,微細中更微細,時節一到,桶底自然打脫。」但仍要補上一句:「如或不然,找善知識抽釘拔楔去」。

亦即看話禪的理趣是要學人認取心之體性,以洞悟本來。但它用的方法卻是要學人自己不斷的去摸索而不為之決斷,即使工夫純熟了,卻還是要「因緣時至」,否則等同「冷水泡石頭」,無法斷惑證真。事實上,佛性是本來現成的,在佛不增,在凡不減,原是自己本份之事,怎會難於了解呢?只是要度越疑惑,直下承當而體證無生,沒有明眼善知識的慈悲曉示和肯定加持,要狐疑成性的凡夫息諸狂想,仍是比較不容易的,乃至於肯定了又疑惑,當面錯過的事也可能一再的發生。所以「工夫純熟」,並不必然「桶底打脫」,這是看話禪與祖師禪的最大不同處,也是主要差別處。

千聖不識達摩機

經過以上的討論,我們可以這樣說,虛雲老和尚雖然提倡看話禪,但是他不像一些盲眼禪師或是獨眼禪師給人一個話頭,然後就要人死拚活撞,而是將祖師禪直指人心的精神,貫穿在看話禪的理趣中,向學人說明「心之體性」,而要學人依循適當的方法,自己去認取、去肯定,從而自知自覺自作證的了悟「自性清淨法身佛」。

進一步說,老和尚雖然教人從參話頭入手,但是卻在說法時,一再的把內證的「本來清淨」「當下即是」表露無遺,如說:你我現前這一念心,本來清淨,本自具足,周遍圓滿,妙用恆沙,與三世諸佛無異,但不思量善與惡,與麼去,就可立地成佛,坐致天下太平。

妄想無性,當體即空,即復我本無的心性;自性清淨法身佛,即此現前。究實言之,真妄一體,生佛不二。生死涅槃、菩提煩惱,都是本心本性,不必分別,不必欣厭,不必取捨。此心清淨,本來是佛,不需一法,那裡有許多囉嗦!參!

學者若能於此直下承當,又何必像演若達多那樣,參什麼話頭呢?正是「釋迦慈悲眉拖地,千聖不識達摩機。」

結語

祖師禪講究的是「啐啄同時」「師資道合」,而話頭禪則是要學人自己去度越疑惑,體證無生,孰優孰劣也實在很難一語論定。

但是正如「開悟見道」一語所表示的,現觀緣起,悟一切本不生,這只是解脫道的初階而已,只是不再盲修瞎練,說食數寶,而確實知道該如何修行而已;淨化習氣,止息貪瞋,還有綿密的工夫要做。而且,如果「悟道」這一關不能盡速通過,佛法恐將一直只是人們推測卜度的見解,不能化為具體現實的經驗,種種悟後起修的方便,將成遙不可及的東西,被束之高閣,怎能算是佛門之幸呢?般若智慧與涅槃體驗是人類精神文明與心靈藝術的偉大成就,對於苦海出沒的人們,得到歇腳處的人怎忍心讓他們死拚活撞,而不給予正確的引導和安頓呢?

再從廣泛的修行次第來說,一個佛法的指導者應當能適切的引導學人,在悟前養成健康的心理狀態,培養基本人格、積聚福德資糧、培育禪定力等等,在悟後還要引導學人堅固悟見、淨化習氣,以及傳授種種覺他方便、大機大用,以續佛慧命。

「開悟見道」只是佛法修行中的一個環節而已-它是一個決定性的環節-因此一個方便具足的善知識應該能夠觀機逗教,給予每個人適時適當的指導,引導他在解脫的道次第上不斷前進,而不應只是教人如何開悟見性而已。如果不能分辨根器,像有些禪師那樣,誰來了都給他一個話頭教他參,甚至馬上要人「勢自鞭逼前進」,怎能不貽誤眾生呢?

參話頭是為了覷破無明,明心見性,這從道次第來說,是從修慧進趣見道位的過程。因此參話頭這個法門,恐怕只適合給聞思慧已經有基礎、心靈開放無壓抑、人格成熟、基本定力具足的人來修才會受用。否則真會像虛雲老和尚說的:

金屑放在眼裡,眼只有瞎,哪裡會放大光明呀?可憐啊!可憐啊!好好的兒女,離家學道,志願非凡,結果空勞一場,殊可悲憫。

《金剛經》說:「法尚應捨。」舟為渡河而設,已渡河的人固然不應揹著船,未到河邊的人如果也強要揹著船走路,恐怕也是愚不可及的吧!因此奉勸一心想要開悟的同修,學佛先從做人開始,善巧七階等資糧具足了再來探究大事。屆時臨門一腳,有何難哉?

來源:《現代禪月刊》第11期(一九九O年十月一日)

虛雲和尚的禪法思想——讀《參禪要旨》文:劉元春

《參禪要旨》分兩部分,一是講參禪的先決條件,二是講參禪的具體方法以及存在的問題,第一部分簡約,第二部分是主體。第二部分中,比較詳細地介紹了不同根基修行者參禪用心的難易方法等,很有實際的指導意義,同時又深蘊著精要的禪理。我們從中可以比較清晰地瞭解虛雲和尚的禪法精神。

萬緣放下,一念不生。

書中開頭,論述參禪的先決條件,就是要“萬緣放下,一念不生”。

參禪的目的,在明心見性,就是要去掉自心的污染,實見自性的面目。污染就是妄想執著,自性就是如來智慧德相。如來智慧德相,為諸佛眾生所同具,無二無別。若離了妄想執著,就證得自己的如來智慧德相,就是佛,否則就是眾生。祗為你我從無量劫來,迷淪生死,染汙久了,不能當下頓脫妄想,實見本性,所以要參禪。因此,參禪的先決條件,就是除妄想。妄想如何除法?釋迦牟尼佛說的很多,最簡單的莫如“歇即菩提”一個“歇”字。禪宗由達摩祖師傳來東土,到六祖後,禪風廣播,震爍古今。但達摩祖師和六祖開示學人最要緊的話,莫若“屏息諸緣,一念不生”。屏息諸緣,就是萬緣放下。所以“萬緣放下,一念不生”這兩句話,實在是參禪的先決條件。這兩句話如果做不到,參禪不但是說沒有成功,就是入門都不可能。蓋萬緣纏繞,念念生滅,你還談得上參禪嗎?

本段文字講明參禪的目的、參禪的理由、參禪的條件,構成了虛雲和尚禪法思想的骨架。明心見性是參禪的目的。心性或說自性就是如來智慧德相,是諸佛眾生都共同具有的,平等無二。但是,因為眾生妄想執著,自心污染,不能當下頓脫妄想,實見本性,所以要參禪。而參禪的先決條件就是眾生能夠從心念上屏息妄念執著。這符合禪宗一貫的思想精神。

怎樣才能做到呢?上焉者,一念永歇,直至無生,頓證菩提,毫無絡索。其次,則以理除事,了知自性,本來清淨,煩惱菩提,生死涅槃,皆是假名,原不與我自性相干。事事物物皆是夢幻泡影。我此四大色身,與山河大地,在自性中,如海中的浮漚一樣,隨起隨滅,無礙本體。不應隨一切幻事的生住異滅,而起欣厭取捨。通身放下,如死人一樣,自然根塵識心消落,貪嗔癡愛泯滅,所有這身子的痛養苦樂、饑寒飽暖、榮辱生死、福禍吉凶、毀譽得喪、安危險夷,一概置之度外。這樣才算放下。一放下,一切放下,永永放下,叫做萬緣放下。萬緣放下了,妄想自消,分別不起,執著遠離。至此,一念不生,自性光明,全體顯露。至是,參禪的條件具備了,再用功真參實究,明心見性才有分。

這段話說明的,“萬緣放下,一念不生”有兩個層面,所謂“上焉者”是頓悟,“以理除事”是漸悟。在漸悟的道理中,也有最主要的兩個問題:要明白煩惱與菩提、生死與涅槃等都是自己迷執的假名;要破除對色身以及名聞利養等的執著,不能被物欲私利迷惑牽引。簡單的說,就是不要被生命現象的種種差異所迷惑,破除我執分別,才能做到萬緣放下,真參實究,直至明心見性。關於“上焉者”的論述,他說:

夫法本無法,一落言詮,即非實義。了此一心,本來是佛,直下無事,各各現成,說修說證,都是魔話。達摩東來,直指人心,見性成佛,明明白白地指示,大地一切眾生都是佛。直下認得此清淨自性,隨順無染,二六時中,行住坐臥,心都無異,就是現成的佛。不須用心用力,更不要有作有為,不勞纖毫言說思維。所以成佛是最容易的事,最自在的事,而且操之在我,不假外求。大地一切眾生,如果不甘長劫輪轉於四生六道,永沉苦海,而願成佛,常樂我淨,諦信佛祖誠言,放下一切,善惡都莫思量,個個可以立地成佛。

文中的“二六時中,行住坐臥,心都無異,就是現成的佛”,與六祖《壇經》思想是完全一致的。至於說“放下一切,善惡都莫思量”的意思,並不是不分善與惡。虛雲和尚曾對六祖《壇經》中“不思善,不思惡,正與麼時那個是明上座本來面目”的實際含義作過校釋,認為這句話不是肯定句,而是反問句,句中的“那個”是問詞“如何”的意思。“若不思善,不思惡即是,已墮空亡外道矣。”如果翻譯過來,就是:如果善惡不分,那如何分辨得出你惠明上座的本來面目呢?虛雲和尚的意思是說,不是不分善與惡,而是不要執著它,要轉惡成善,便可以立地成佛。這樣頓脫超越,就能夠達到常、樂、我、淨的美好境界。

漸修頓悟,一道齊平。

依據《壇經》的頓漸說,頓與漸,是根機的利鈍問題,不是“法”的不同。鈍根累劫漸修,等到悟入,還是一樣的“自性般若”。從應機的利鈍說,直捷的開示悟入,是頓;須種種方便,漸次修學而悟入的,是漸。宗密把頓漸分成四種,就是頓悟頓修、頓悟漸修、漸修頓悟、漸修漸悟。而近代胡適先生十分贊成漸修頓悟,說它“尤其可能”。這種禪法修行的觀點,在近現代是有代表性的。全面考察虛雲和尚的主張,他也是傾向于漸修頓悟的。

他也是根據當今眾生的根機而演說的。他說:宗門主參禪,參禪在“明心見性”,就是要參透自己的本來面目。所謂“明悟自心,徹見本性”這個法門,自佛拈花起,至達摩祖師傳來東土以後,下手功夫,屢有變遷。在唐宋以前的禪德,多是由一言半句,就悟道了。師徒間的傳授,不過以心傳心,並沒有什麼實法。平日參問酬答,也不過隨方解縛、因病予藥而已。宋代以後,人們的根器陋劣了,講了做不到。譬如說“放下一切”、“善惡莫思”,但總是放不下,不是思善,就是思惡。到了這個時候,祖師們不得已,採取以毒攻毒的方法,教學人參公案,或是看話頭,甚至於要咬定一個死話頭,教你咬得緊緊,刹那不要放鬆,如老鼠啃棺材相似,咬定一處,不通不止。目的在以一念抵制萬念。這實在是不得已的辦法。

虛雲和尚接下來教導禪修者具體的方法,根據年齡、知識、閱歷等不同根機,系統地指出了各自的禪修過程和注意的問題。這種苦心貫穿了他一生弘法育人的實踐之中。在《參禪要旨》的第二部分裏,相當詳細地介紹了參禪的方法。我們不妨看一看有關目錄:

二、參禪方法

坐禪須知

用功下手——認識賓主

話頭與疑情

照顧話頭與反聞聞自性

生死心切與發長遠心

用功兩種難易

初用心的難易

初用心的難偷心不死

初用心的易放下來單提一念

老用心的難易

老用心的難百尺竿頭不能進步

老用心的易綿密做去

結論

在具體的論述中,我們可以看出,虛雲和尚強調了“參話頭”等禪定修行的方法,很有特點,其他的分析基本上是圍繞著“如何參話頭”展開的。

什麼叫話頭?話就是說話,頭就是說話之前,如念“阿彌陀佛”是句話,未念之前就是話頭。所謂話頭,就是一念未生之際,一念才生已成話尾。這一念未生之際,叫做不生、不掉舉、不昏沉、不著靜、不落空,叫做不滅,時時刻刻,單單的的,一念迴光返照。這不生不滅,就叫做看話頭,或照顧話頭。

接著,指出大家在看話頭的時候容易產生四種通病,並進行了對治。這四種對治方法是:第一、如話頭未看上,妄想昏沉多的人,你還是看“念佛是誰”這個“誰”字。待看到妄想昏沉少,“誰”字不能忘了時,就看這一念起處,待一念不起時,即是無生。能看到一念不生,是名真看話頭。第二、關於執著“念佛似乎誰”,在話尾上用心,以生滅法為是的人,也可照上述的意思,即向念起處看到一念無生去。第三、關於觀無念已得寂靜輕安,而遇到任何境界的人,你只照顧本參話頭,一念不生,佛來佛斬,魔來魔斬,一概不理他,自然無事,不落群邪。第四、關於妄念已歇,清清爽爽,身心自在的人,應如古人所說“萬法歸一,一歸何處”,由一向至極處邁進,直至高高山頂立,深深海底行,再撒手縱橫去。

這些方法次第分明,綿密有致,完全是為漸修者設定的。不過,最後又指出這“都是對末法時期的鈍根人說的方法”。其實,宗門上上一乘,本師釋迦牟尼佛在靈山會上拈花之旨,教外別傳,歷代祖師惟傳一心。直指人心,見性成佛,不落階級,不假修證,一言半句即了無一法可得,無一法可修,當下就是。不起妄緣,即如如佛,那裏有許多閒話呢?

這反映出頓悟的主張。當然,這是理的頓入,“悟理必頓”的道理。虛雲和尚的論述側重于“漸修因緣”上。為此,他從發心、教禪等問題上,進一步的展開。這本書中比較簡要,而相關問題在其他開示、信函、著述中多有反映。本書中,他把“堅固信心”、“決定行門”等也作為禪修辦道的先決條件,而具體方法中的“生死心切與發長遠心”事實上講的也是信心和志向的問題。這正是漸修過程中首要的前提條件,概括起來說就是要有堅毅的鬥志與持續不斷的精神。他說:參禪最要生死心切,和發長遠心。若生死心不切,則疑情不發,功夫做不上。若沒有長遠心,則一曝十寒,功夫不成片。只要有個長遠心,真疑便發。真疑發時,塵勞煩惱不息而自息。時節一到,自然水到渠成。

虛雲和尚在分析六祖慧能與神秀的得法偈時,特別強調了神秀得法偈對一般修行者的功用,是贊同“時時勤拂拭”是修行方法的。他在給金弘恕居士的回信裏,就明確地表達了這種思想:蓋末法眾生,障深慧淺,不從參話尾入手,難達話頭,不從有心處用功,難證無心。故黃梅五祖雖極許六祖之“本來無一物”偈,仍盛稱秀祖之“時時勤拂拭”偈者,六祖之偈雖佳,然只合上上利根人,此種人曠劫難遇。若一知半解者執之,反墮空亡,究不若秀祖之腳踏實地,人人皆可依之修持也。

我們知道,神秀提倡的漸悟,主要是根據修學者的根基,並不是法理上的漸悟,事實上他與慧能的禪法思想是沒有根本區別的。歷史上,神秀北宗禪法屬於當時社會信仰文化中的“精英階層”,佔據著佛教信仰的主導地位。後來慧能禪法的流行,其實也是適應了當時社會民眾的根基,只是屬於“平民階層”。所以,他們的禪法不是理是頓悟與漸悟,而是行的頓悟與漸悟。總之,都是為了應機說法。虛雲和尚正是根據這個事實,為了末法信徒的方便,提出了漸修的主張。在漸修的過程中,一個十分重要的問題就是要求修行者“尊教”或者說要充分學習“文字般若”。虛雲和尚精苦修行,同時也擅長詩書。1951年,他在廣州《圓音》月刊復刊時說:默審時機,認為欲救世界人心,須將佛法弘揚;欲將佛法弘揚,須靠文字般若。文字的功用,在世法上成例至著。只如清末之《新民從報》及近時魯迅的文章,其影響世運如何,可說是盡人皆知了。那麼,欲轉*輪,不離文字,確是鐵一般的必然定律。

在禪修的過程中,虛雲和尚主張根據自己的根機與喜好,選擇法門。他把“決定行門”作為禪修的先決條件之一。《參禪要旨》中說:信心即具,便要擇定一個法門來修持,切不可朝秦暮楚。不論念佛也好,持咒也好,參禪也好,總要認定一門,驀直幹去,永不退悔。今天不成功,明天一樣幹。今年不成功,明年一樣幹。今世不成功,來世一樣幹。

他在回復汪青雲居士的信函中指出,修學禪法的時候,一定要專一,深入下去,達到一通百通,獲得真實的受用。然用功之法,貴在專一;居士用功,未免落於龐雜,雖大乘經懺,一句一偈,皆為菩提種子;一禮一拜,獲福無量,然欲功夫得力,真實受用,則以持名參究為直捷耳。需要指出的是,虛雲和尚提出的“專一”、“一道”等,還有他的特殊內涵。他根據“一切修法,都是修心”的思想,把它們引申為“平常心”。“平常心是道”本是唐代洪州禪祖師馬祖道一的禪法思想,把“無造作、無取捨、無斷常、無凡無聖”作為平常心的基本內容。虛雲進一步講,“平常就是長遠。一年到頭,一生到死,常常如此,就是平常。”修持的人“能無造作,無安排,無改變,無花言巧語等,這就是平常心,就是道,也就是直心的道場。”實際上,所說是“一道”就是用平常心去修持,持之以恆,則無法不通。

三、戒為根本,著實行持。

奉讀虛雲和尚的著述,他無時不在講“戒”。他曾痛心地指出:“佛法之敗,敗於傳戒不如法。若傳戒如法,僧尼又能嚴守戒律,則佛教不致如今日之衰敗。”(4)因此,在《參禪要旨》裏,他把“嚴持戒律”作為禪法修行的先決條件之一,而且排在“深信因果”之後,放在第二位。

他說:用功辦道首要持戒。戒是無上菩提之本,因戒才可以生定因定,才可以發慧,若不持戒而修行,無有是處。《楞嚴經》四種清淨明誨,告訴我們不持戒而修三昧者,塵不可出,縱有多智禪定現前,亦落邪魔外道。可知道持戒的重要。……或雲六祖說“心平和勞持戒,行直何用參禪”。我請問,你的心已平直沒有?有個月裏嫦娥赤身裸體抱著你,你能不動心嗎?有人無理辱駡痛打你,你能不生嗔恨心嗎?你能夠不分別怨親憎愛、人我是非嗎?統統做得到,才好開大口,否則不要說空話。

不僅如此,他把遵守戒律與培育人格聯繫起來,與儒家的仁、義、禮、智、信對應起來,甚至與維護世界的和平聯繫起來,實際上是在構築社會的倫理規範,提倡一種高尚的道德情操,從而具有積極的深刻的社會意義。

他認為:人生在世,無論士農工商,欲求不虛生浪死作一有為人物,首要立志高尚。蓋志高則趨向上,人格自高,志卑則趨向下,人格自卑,且死後神識升沉,亦由斯而判。……立志學佛,故必奉法奉僧,此三皈依所由設。歸者一心嚮往,依者頃刻不離,嚮往不離則我心即佛心,凡身即聖身,更何善不興,何惡不去。增善滅惡,自然災消福至。故知欲求世界和平,人人當以三歸為本也。然三歸屬立志,有志當有行,行以念佛為最簡便,而以持戒為根基。若口念彌陀,身行惡行,或心中散亂者,亦屬徒然。故初步學佛,當受持五戒,進一步當受菩薩戒。五戒者,戒殺、戒盜、戒邪淫、戒妄語、戒飲酒。其義即儒家之五常,特以五常乃空洞名詞,故於其中各擇一簡要事實,以為下手。仁以戒殺為始,義以戒盜為始,禮以戒邪淫為始,信以戒妄語為始,智以戒飲酒為始,根本既固,自可日進有功矣。菩薩者,精進求佛道,慈悲救眾生,謂之菩薩行持。以四弘誓願為目標,事事以損己利人為趨向,雖粉骨碎骨,不退不悔。若一念生二乘心,或作損人利己念者,即為破戒。菩薩戒首重戒心,受持者不可不慎也。

但是,正如慧能在《壇經》中所主張的“定慧等”、“三學等持”等思想一樣,虛雲和尚也是堅持禪宗的這一個基本精神的。他要求嚴持戒律,但同時反對戒定慧三學偏廢,而要求三學圓融,積極修持。他指出:但戒定慧三法不能偏廢,要三法圓融,才得無礙。持戒若不明開遮,不通大小乘,不識因時制宜,種種妙用。死死守戒,固執不精,成為錯路修行。三學圓明,才得上上戒品。

虛雲和尚把傳戒與持戒落實到他的弘法實踐中,歷經了艱辛。最為感人的是他在雲南雞足山整頓戒軌,感化李根源的事蹟。1902年,虛雲和尚來到雞足山的時候,因為當時的僧人割據一方,不守戒軌,連掛單都不讓。但是,他在大迦葉尊者像前發願“重振雞足山祖師道場”。然而,由於當時一些僧眾惡劣的行經,引起了當政者以及社會社會普遍的厭惡,他們趁著興起的“廟產興學”風潮,借“整肅社會”之名,進行大規模的逐僧毀寺活動。虛雲和尚一邊機智地應對並感化當政者,同時為了扭轉當時的頹敗態勢,經歷了艱辛的努力:

我初到雲南雞足山,看不到一個僧人,因為他們都穿俗服,所以認不出誰是僧人。他們全不講修持,不上殿堂,連燒香都不燒。以享用寺產,用錢買黨派龍頭老大以為受用。我看到此情形,就發心整理雞足山。開禪堂、坐香、打七,無人進門。講經,無人來聽。後來改作傳戒。從前僧家未有傳戒受戒者,這回才初創,想用戒法引化,重新整理。因此傳戒期限五十三天,第一次就來八百人。從此他們才知有戒律這一回事。慢慢的勸,他們也就漸漸和我來往,漸知要結緣,要開單接眾,要穿大領衣服,要搭袈裟,要上堂念經,不要吃煙酒葷腥,學正見,行為逐漸改變。我籍傳戒,把雲南佛法衰敗現象扭轉過來。

新中國成立後,虛雲和尚更是極力要求廣大佛教徒嚴守戒律,以維護佛教的法身慧命。他除了在他所住持的寺院身體力行之外,還利用提案的形式,推動佛教界的整頓革新。1953年5月,在出席中國佛教協會成立會議時,一併提出了三個提案,其中,第一個提案就是關於“嚴戒律清規,以增大眾的信仰”的,言辭懇切,十分感人,至今仍有現實意義。下面,我們不妨全文抄錄:

提案人:虛雲

案由:汰除迷信外道渣滓,嚴戒律清規,以增大眾的信仰。

理由:佛教的精義廣大圓融,超越一切,決非一般所想像的指摘的那樣卑下。但多少年經過多少人依託附會,連教內人也多模糊含混,鬧成玉石不分,為人輕視。不但會道門那些本來不是佛教而硬掛上一個佛字招牌,這根本與佛教無干,就是一些居住寺院僧徒也不少意識模糊,行為不檢,行同市儈巫;還有口口聲聲念佛修持,實在自私自利。這已失去三寶的高貴品質。

辦法:今後嚴行規定僧徒的資格定義,必須出家住院,服裝劃一,恪守戒律法規,方可稱之為僧為尼,方能享受僧尼的權利。

提案中,他把僧尼是否嚴守戒律與佛教的社會價值聯繫起來,與厘清外道迷信聯繫起來,與培育佛教高貴的品質聯繫起來,與是否具有僧格權利聯繫起來,具有十分深遠的意義。僧寶的形象是佛教正法的象徵,他們是否嚴守戒律是正法存在與否的關鍵。僧人不盡本分,必定喪失社會特別是廣大信徒的尊重和信賴,正法不立,外道盛行,已經是被歷史和現實不斷證明了的事實。虛雲和尚將戒律與禪定結合,也是遵從慧能所提倡的大乘無相戒法,是中國禪宗精神的重要體現。這樣使禪修更加實在,也使禪法境界產生更大的感召力!

農禪並重,自立利世。

綜觀虛雲和尚的一生,前半生主要在復興祖庭,後半生堅持“農禪並重”的百丈農禪精神,特別是在新中國成立之後的日子裏,來自立利世,弘揚佛法。淨慧法師總結虛雲和尚一生的功績大致有八點:一曰建寺安僧,二曰振興禪宗,三曰提倡戒律,四曰興學育僧,五曰農禪並重,六曰重視文史,七曰愛國愛教,八曰福利社會。這是很確切的。

唐代的百丈懷海禪師在《禪門清規》中制定的“普請法”,將自食其力的勞作與禪修實踐結合,農禪並重,開闢了禪宗乃至中國佛教發展的新紀元。以往的佛教僧團幾乎完全依靠信徒與其他社會集團的供養和支持,特別是封建統治階級的封賜,被後世劃為“食利階層”或者“寄生階層”。在衣食無憂之時,也喪失了自己獨立的品格,成為某一統治集團或者勢力團體的附屬品,用佛法買人情。這不僅個人被輕賤,也連累了佛法遭褻瀆。一旦失去社會物質的支持,佛教就面臨衰弱,隨著社會政治的變化而升沉。中國佛教有濃厚的封建主義色彩,缺乏應有的超脫精神,不能不說與僧團那種生存方式有很大的關係。這成為佛教精神品位難以更大的伸張,佛教的歷史作用遭到貶損詬病的重要原因。

在唐代“安史之亂”以及“會昌法難”之後,中國佛教其他宗派都相繼衰敗,即使禪宗神秀一系的北宗也逐漸衰弱。相反,慧能一系的南宗卻強勢發展。這在很大程度上與南禪自食其力的生存模式有關,特別是農禪並重的廣泛推廣,為禪宗奠定了能夠獨立發展的物質基礎。無求品自高,自強必有力。這是以禪宗為主體的中國佛教傳續至今的一個內在力量。所以,歷代的禪宗高僧大德們都積極地宣導發揚農禪並重的優良傳統。

作為親身體察了中國社會興衰,有高深證悟的禪門大德,虛雲和尚一直躬行不輟,成為農禪並重的楷模,即使在整個中國佛教禪宗歷史上,也是出類拔萃、特立獨行的一位代表人物。在解放後,虛雲和尚為了適應社會制度的變遷和發展趨勢,保持佛教的優良品格,以百歲老邁之軀,帶領廣大僧眾實踐並創立新的農禪生活模式。1950年,在廣東雲門寺大覺禪寺創立了“大覺農場”,制定了《農場組織簡章》,提出“為適應現實環境之需要,特組織僧伽開發本寺所有荒地,努力增加國家生產,並以彌補本寺糧食之不足,且達到人人勞動自給自足之目的,用以維護祖庭為宗旨。”同時,還強調“每日早、晚殿及晚上坐香、或普佛殿,除另有任務者外,均須齊到。”1953年,虛雲和尚帶領徒眾自力更生修復江西雲居山真如寺,更全面深入地實踐了農禪精神,留下了千古榜樣。他教誡弟子們“成為佛弟子,豈可端然拱手,坐享其成。”同時,又強調“出家人不能和俗人一樣,光為衣、食、住三個字忙,還要為道求生死。”他把禪法融入勞動之中去,引導弟子們在行走坐臥的日常生活裏體悟,在自足自立的辛勤勞作中體味禪樂。他常引用元代高峰原妙禪師的《插秧歌》教化大家,充滿了無限的禪境:

手執青秧插滿田,低頭便見水中天。

六根清淨方為道,退步原來是向前。

——這讓我們體會到了禪師們那一顆顆澄明、愉悅、安詳的禪心,也讓我們由衷地敬羨他們超凡脫俗的人生風骨!

1953年5月,虛雲和尚在參加中國佛教協會成立大會時,所提交的三個提案中,其中一個就是關於提倡農禪的。我們也抄錄如下:

提案人:虛雲

案由:為圖自力更生,宣導計老受酬,以維佛門根本案。

理由:佛教無我,其以財物為戒,以勞力報酬應無不合。今者坐受供養的辦法已漸漸不能存在,自應及早改圖,和各教同趨大路。

辦法:應如何辦法方為妥當,希望會眾多提意見,以資采擇,可向政府提供。

這可謂言簡意賅。起碼有這些結論:一、自力更生是維護佛門生存發展的根本;二、坐受供養的生存方式已經不適應時代發展的要求,也不符合佛教戒律的規定;三、集思廣益,學習和尋求合適的生產方式。

1955年5月,虛雲和尚在給李濟深、葉恭綽、巨贊法師等人的信函中,介紹了自己不能到北京參加中國佛教協會擴大會議的原因,主要是要操持寺院農耕等事宜。情真意切,十分感人。在給李濟深等的信中,說到:“只以雲移住雲居以來,山寺荒涼,勉力幸建法堂一幢,粗具佛刹規模,四方衲子來往者,已逾百餘人。於道糧艱難中,大眾戮力開田建屋,熱心勞動,墾荒已百數十畝,亟求自給。春夏大雨連綿,水旱秧穀毀損殆半,山下多成澤國。在此艱困之下,益謀補救之方。雲如一旦離山,大眾勢必渙散失所。”

在這裏,我想引用《參禪要旨》裏面最後的幾句話來形容虛雲和尚的精神境界:所以大丈夫,直截了當。深知古往今來,事事物物,都是夢幻泡影,無有自性。人法頓空,萬緣具息,一念萬年,直至無生。旁人看他穿衣吃飯,行住坐臥,一如常人。殊不知他安坐自己清淨太平家裏,享受無盡藏寶,無心無為,自由自在,動靜如如,冷暖祗他自己知道。不惟三界六道的人天神鬼窺他不破,就是諸佛菩薩也奈他不何。……

從虛雲和尚的禪法思想及其演說中,可以看出有以下幾個特點:

圓融。

就佛教的各個宗派以及各種修法而言,他與六祖慧能的禪法精神是一致的。比如,關於頓漸的問題,《壇經》有說“法無頓漸,人有利鈍,故名頓漸”,而虛雲和尚在《參禪要旨》裏一再指出他的說法,都是根據參禪者的根機利鈍施設的。他說:

佛以大慈悲,不得已,說出八萬四千法門,俾各色各樣根器不同的眾生,用來對治貪嗔癡愛等八萬四千習氣毛病。猶如金染上了各種污垢,乃教你用鏟、用刷、用水、用布等來洗刷涿抹一樣。所以佛說的法,門門都是妙法,都可以了生死,成佛道。只有當機不當機的問題,不必強分法門的高下。流傳中國最普通的法門,為宗、教、律、淨、密,這五種法門,隨各人的根性和興趣,任行一門都可以。總在一門深入,歷久不變就可以成就。

根據解釋,宗是禪宗,教是講經,律是持戒,淨是念佛。密,未見解釋,或許是指持咒?顯然,不是說的宗派,而是法門。中國佛教發展到現在,禪淨結合成了突出的特色。但是,在具體實踐中,人們還是容易分別執著,互相貶損。虛雲和尚認為:

念佛的人,每每誹謗參禪,參禪的人,每每誹謗念佛,好像是個死對頭,必欲對方死而後快。這個是佛門最堪悲歎的惡現象。俗語也有說,“家和萬事興,家衰口不停”,兄弟鬩牆,哪得不受人家的恥笑和輕視呀!參禪和念佛等等法門,本來都是釋迦老子親口所說,道本無二。不過以眾生的夙因和根器,各各不同。為應病與藥計,便方便說了許多法門,來攝化群機。後來諸大師依教分宗,亦不過按當世所趨,來對機說法而已。如果就其性近者來修持,則哪一門都是入道妙門,本沒有高下的分別。而且法法本來可以互通,圓融無礙的。譬如念佛到一心不亂,何嘗不是參禪?參禪參到能所雙忘,又何嘗不是念實相佛?禪者,淨中之禪。淨者,禪中之淨。禪與淨,本相輔而行。

在論述他的禪學義理的時候,虛雲和尚總是兩邊雙遣,突顯出中道思想,充滿了智慧。這是他引導眾生的悲智雙運之心。

契機。

“法無高下,貴在契機。”虛雲和尚在接引教化信徒的時候,語默動靜都是為了方便應機。他在長達百餘年的參禪修行的歷程中,把握禪宗修持的根本,深入經藏,既參究歷代祖師的法語、公案,又身體力行禪修不斷。他始終以《楞嚴經》為圭旨,再參照自己的體悟,形成了自己有修有證、獨具特色的禪法思想體系。但是,他不固守成見,而是積極地吸納、融會,進行契時契機的詮釋、提升。1953年5月,他在中國佛教協會成立會議上的講話中,提出“佛法是積極的、前進的,不是落後的、庸俗的。我們在這革命的新時代,應該拿出大無畏的精神,努力學習,補充各項知識技能,配合時代和政策,以便分擔各項工作任務,與大眾一同向社會主義社會前進。”這不是應時的客套話,而是符合佛教積極進取的大乘精神的。佛教徒把自己放到時代的應有位置上,敢於用大無畏的氣概,去承擔一定的社會責任,就能顯現大乘佛教利世度人理想的實際價值。這是總體行為上的契機。

佛教作為傳統宗教,自然有其保守的一面。固守優良的思想傳統沒錯,但是,不能孤芳自賞,裹足不前,要敢於相容並蓄,從而融會、陶冶、豐富、充實、提升、發展,否則,就將被社會和歷史淘汰。因此,十分關鍵的一個問題就是要對佛法理念作出契理契機的詮釋、更新。在這方面,虛雲和尚展現出了豐沛的人生智慧。1955年8月,他在《雲居管見》一文中,針對新中國的佛弟子如何適應時代的問題談了自己的觀點。

他說:我認為佛弟子的日常生活、衣食住等有可以權變的;惟三學思想,即戒定慧等理論,不能改動。中國千餘年來佛弟子衣食住等制度久與印度大不相同,既然時間、地點、條件都變了,則佛教中的若干生活習慣,自也應因時制宜。談到教義,則“佛佛道齊,宛爾東西,釋迦彌勒,如印印泥”。是以,“同行不妨同人,同見必須同佛。”

這裏,虛雲和尚將佛教的根本思想與現實社會環境的變化之間的關係,利用佛教“不變隨緣,隨緣不變”的道理,很恰當地作了分析。汪青雲居士在《武昌聞法記略》中敍述說,虛雲和尚曾用愛國愛教來開示:佛教的某些理趣,如忘我利他的精神之類,與共產黨為人民服務的思想是相符合的。共產黨員以解放全人類為終極目的,佛教徒以度盡一切眾生為最大願心,範圍與手段雖各不相同,目的大致是可以通融的。……共產主義就是人間的極樂世界。

在今天看來,這些解釋已經沒有了新奇。但是,在解放初期,能夠或者說是敢於這樣類比的,是非要有大智大勇不可的!這種精神是基於對社會人生的深刻體察,對佛教法身慧命的勇敢承當,對社會眾生的慈心悲情。虛雲和尚有在1959年10月所寫的《辭世詩》裏,濃縮了他一生的經歷感悟一生的理想追求,讓我們諦聽一代巨擘泰斗的心音:

少小離塵別故鄉,天涯雲水路茫茫。

百年歲月垂垂老,幾度滄桑得得忘。

但教群迷登彼岸,敢辭微命入爐湯。

眾生無盡願無盡,水月光中又一場!

(來源:無量光明佛教網2014/05/26)

光緒二十六年(1900),外敵侵略北京,京城大亂,皇帝、太后、大臣、太監、宮女逃難長安(今西安)。慶親王聞虛雲老和尚是得道高僧,請虛雲老和尚伴駕西行,以保平安。

光緒二十六年(1900),外敵侵略北京,京城大亂,皇帝、太后、大臣、太監、宮女逃難長安(今西安)。慶親王聞虛雲老和尚是得道高僧,請虛雲老和尚伴駕西行,以保平安。

當時正值伏天8月,腐爛的屍體臭氣熏天,瘟疫流行長安。此時的長安,餓殍遍地,活人生吃死人肉,到處是腐爛的屍骨。虛雲老和尚立即奏請皇上,親諭禁止活人吃死人,並發動所有富戶捐出存糧開辦施粥廠救濟災民。

虛雲老和尚憐憫眾生,願在臥龍禪寺組織一場長達7天的祈雪大法會,望龍天垂護,降雪降雨消除瘟疫。事前有好心者私下勸阻:〝大災大難不同尋常,眾生共業不可違,萬一乞雪不靈,龍顏大怒判你個欺君之罪拉出去砍頭豈不適得其反?但求無過,你還是一走了之為好,一走了之為好。〞

虛雲老和尚將生死置之度外。在臥龍禪寺方丈東霞和尚的相助下,寺中全體僧人一起動手,搭台的搭台,準備法器的準備法器……虛雲的德望感召來了西安各寺的僧人近千人,終南山終年隱修的師父也出山相助,佛教信徒聞之也從四面八方趕來……

法台高寬三丈三,上供釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩。法台兩側豎立兩根高高的旗杆,上面懸掛的三丈多長的金字佛幡,一面寫〝南無娑竭羅龍王菩薩摩訶薩〞,一面寫〝南無隨方普應行雪龍王聖眾菩薩〞。佛台上鋪黃布,鮮花、供果、香燭一應俱全。

虛雲帶領9名法師身披紅色袈裟跏趺禪坐在臺上結印施法7晝夜。台下兩側108位僧人,晝夜不停持誦《祈雪陀羅尼神咒》,360位僧人帶領信眾拜《大悲懺》,其餘僧尼帶領信眾念彌陀聖號,晝夜六時,佛號不斷。第7日上午,果然烏雲密佈。下午飄起了鵝毛大雪。

大雪降後,僧尼們各自回寺。虛雲仍然坐在四周無遮攔的法台持咒施法,他不能起來,陝甘寧晉一帶連年連年的乾旱不是一兩個時辰的大雪所能解決。長安城的瘟疫病菌更需要連續數天的大雪低溫才能徹底消除。如果他一起來雪就會停止不下,祈雪消災法會的效果就會半途而廢,雪越下越大;氣溫越來越低。又7日,長安內外千里冰封,萬里雪飄。

長安普降大雪連日的冰凍消除了瘟疫和乾旱。慈禧太后坐上了她那八抬大轎在宮女、衛隊的陪同下冒雪來到了臥龍禪寺,她要親自來拜望能為朝廷分憂、為百姓消災、能呼風喚雨的老和尚。當親自看到在鵝毛大雪紛飛的冰天雪地裏,虛雲老和尚仍在四周無遮攔的法臺上繼續禪坐如如,不停地持咒施法時,這位從來只有萬民叩拜她的〝老佛爺〞,感動的落下了熱淚。並跪在了雪地裏,給這位高僧叩下了高貴的頭顱。

肅親王、慶親王請他日後同回北京住在宮內,以便請教佛法。十月初的一天淩晨,視名利如浮雲的虛雲老和尚悄悄離開長安,後隱居終南山。又連續入定二十三天,震驚天下。

虛雲和尚原籍湖南湘鄉,生於福建泉州。出生年有不同說法,岑學呂編年譜言出生道光二十年(1840年);楊樹達記載虛雲生於道光二十六年(1846年);〈鼓山虛公禪行述聞〉言生於咸豐十年(1860年);虛雲作於1929年的〈雲南西山靖國雲棲禪寺募捐啟〉自言:「自念年將古稀,一龕待死久矣。」可知至少生於1860年後;〈雲南雞足山祝聖寺虛雲和尚略傳〉言生於同治十二年(1873年);其舅父言其生於同治十年(1871年)。有學者考證出生約同治年間。

出生時母親就去世,由庶母撫養長大。俗姓蕭(簡體往往作「肖」),初名古岩,又名演徹,字德清,別號幻游。一說為梁武帝蕭衍後代,其父蕭玉堂是舉人出身,官至泉州府幕僚 。

青年時就對佛教產生濃厚興趣,一心出家修行,17歲時,其父為防止出家乃為其娶妻田氏、譚氏,然法師與田譚二氏同居而不染,至心佛道。約最早光緒十二年(1886年)於福州鼓山湧泉寺剃度出家,從妙蓮和尚(1844年-1907年)受具足戒,師承曹洞宗四十六世鼓山鼎峰耀成禪師(1858年-?)。

在光緒二十六年(1900年)離開鼓山。

曾遍參金山、高旻、天童、天寧諸名剎,巡禮佛教四大名山。後從天台華頂融鏡法師習天台教義。朝拜五台山。後經終南山入川,轉赴西藏,折至雲南大理,重興雞足山迎禪寺。法師發心朝五台山,三步一拜,以報答父母之恩。遂從普陀山出發,歷經兩年到達五台山,傳說途中兩次遇險時,都遇到文殊菩薩化身相救。

法師經四川、西藏,至印度,從雲南入境,過大理,朝賓川雞足山。過昆明、曲靖,如貴州省、湖北省。至武昌時,於寶通寺禮志摩和尚。學「大悲懺」。赴九江入廬山。於海會寺禮志善和尚。參加念佛會。過境安徽。游黃山後。朝九華山。禮地藏王菩薩塔、百歲宮、禮寶悟和尚。渡長江至寶華山。禮聖性和尚。留住過年。此後至1901年,先在江南一帶講經說法,後入北京,時逢八國聯軍入侵,離京至西安,於1901年,經終南山入川,轉赴西藏,折至雲南大理,於光緒二十九年(1903年)到達賓川雞足山,重興雞足山迎祥寺(即祝聖寺)。光緒三十年前往泰國、檳城等地,考察東南亞佛教,講經說法。

1959年虛雲圓寂於雲居山。1982年,美國紐約佛教禪宗中心為他修建紀念堂,將其傳記用英文刻於石碑。記載其生平事跡的有《虛雲和尚事跡》、《虛雲和尚年譜》、《虛雲和尚畫法集》等。舍利留存廣東南華寺。

虛雲法師曾以此一對聯自述其波瀾壯闊的一生:

坐閱五帝四朝,不覺滄桑幾度;

受盡九磨十難,了知世事無常。

五帝:清代道光、咸豐、同治、光緒與宣統皇帝。四朝:滿清皇朝、太平天國、中華民國與中華人民共和國。十難:生為肉球、饑寒雪掩、痢疾待斃、口流鮮血、失足墮水、大病頓發、索斷浸水、險遭剖腹、全身枯木、遭匪毒打。

文章定位: