【本文發表於「賴聲川劇場藝術國際學術研討會」,2006年9月30日至10月1日,臺北藝術大學戲劇學院。算是藉此文抒發對當代台灣政治與社會亂象的感懷吧!因為文章稍長,所以拆成「之一」與「之二」兩篇,各位看倌參考看看囉!】

We shall overcome We shall overcome

We shall overcome some day oh deep in my heart

I do believe We shall overcome some day

We’ll walk hand in hand We’ll walk hand in hand

We’ll walk hand in hand some day oh deep in my heart

I do believe we’ll walk hand in hand some day

──Pete Seeger

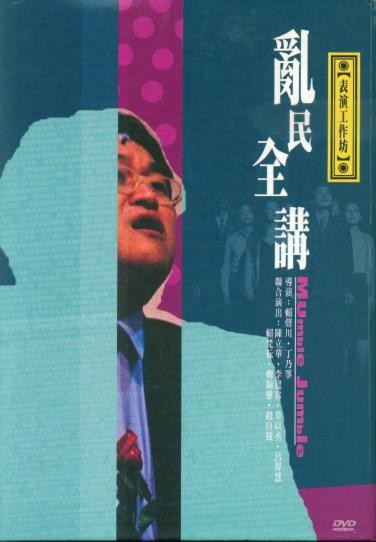

本文可以說是一篇篇幅較長的深度劇評,雖然如此,筆者並不想雨露均霑,面面顧及,而是打算從語言與精神樣態的描述與分析,尋索《亂民全講》做為社會批判象徵行動的政治潛意識,並同時審視當代台灣人在政治、社會、經濟、生活、情感、休閒等層面的話語情境與文化邏輯。

開始就是結束

大幕尚未開啟,就有一位神秘女子 從舞台旁的階梯走上舞台,她就像一般觀眾一樣,手上也拿著一本《亂民全講》的節目單,慢慢地走向事先放置在下舞台的座椅,坐定之後,翻閱著節目單;緊接著,有一名工作人員硬把這張椅子拿走,女子開始唱歌,聲音非常地清亮高亢,音域寬廣,聽起來非常舒服,她唱的是:〈We shall overcome some day〉,這首歌已經預示了接下來、幕啟之後,演出內容所影射的台灣亂象,也許在不久的將來,終會被陸陸續續地解決。

神秘女子所唱的歌曲,其實是一九六○年代美國反抗運動中經常被演唱的「國歌」或「主題曲」(key anthem),原本是十九世紀美國黑奴在工作時的吟唱曲〈I’ll be all right〉,經過幾番改造之後 ,最後由美國的民歌歌手Pete Seeger 將它唱紅,代表了美國社會良心的聲音與憤怒。以這樣一首具有特定歷史文化意涵的歌曲,做為這齣戲的「開場」,不但有為整齣戲定調的作用,也可以讀解出對當代台灣政治批判的潛意識,透過這個集體即興的作品,做為針砭台灣人集體焦慮與精神分裂的心情報告與諷刺當代台灣社會生活與語言樣態的象徵行動。

根據已出版的劇作 ,這個「開場」其實被命名為「0.1收場」,緊接著下來的一場則命名為「1.1謝幕」,刻意營造一種「開始就是結束」的結構順序倒置與錯亂的氣氛,「有多少人,什麼事都沒做,就要求並得到許多瘋狂的掌聲」 ,這也預示了接下來整齣戲的結構並不是「亞里斯多德式」的因果邏輯與線性結構,反倒比較像是李維史陀在解析伊底帕斯神話時所用的神話對位結構。

整齣戲的進行,是由許多片段所組成的 ,有些片段之間似有連結,有些片段則各自獨立,編導甚至安排了一些角色,穿插在這些片段之間,產生了有趣的連結效果,這個作品主要就是採取抒情與象徵手法,一段段地處理著每一個「亂民全講」。基本上,這齣戲所表現的就是目前大多數的台灣人所共同呈現的精神狀態與焦慮處境,戲的進行掌握在戲而不謔的基調,偶爾在過場時讓神秘美聲女子的清唱歌聲,滌化戲裡頭那一波波騷動,甚至到了戲的結尾,所有演員或站或坐在舞台四處,一旦有人想開口再說些什麼,都會被噓噤閉嘴,因為不需要再講話,不要再吵了,只要聆聽那美妙的歌聲就好,舞台天幕同時也出現滿天的繁星,在浩瀚的星空之下,所有的爭辯與嘈雜都是多餘的。

語言的斷裂與退化

「開場」/「收場」之後,在巴哈的慢板第二號F大調大鍵琴協奏曲音樂當中,舞台上方降下一堆破碎的綠色光點、亂碼、符號、英文字母,投映在舞台前緣的白色透明紗幕上,只有十幾二十組大大小小、看起來前前後後的「亂民全講」四個字所組成的字群最為清楚,不過同樣的字群一旦變得繁多起來,其原來的字面意義似乎也隨著消減、貶值、退化了,一堆的「亂民全講」反倒成了空間裡頭的視覺意象,語音聽不到,字意貶值,最後只有線條所組成的形象圖案,從形上的意義指涉,轉變成物質性的線條組合,而且是大量地複製、排比,堆疊、消散、隱去、再複製,在視覺的消費之中目不暇給,也預示了在這個作品當中,影像所扮演的重要角色。在賴聲川傳給筆者的《亂民全講》劇本二稿(2003年11月26日)當中,可以很清楚地看到全稿分為左右兩欄左欄是「劇本」,包括片段名稱、舞台指示、台詞等,右欄則是「投影」,所有關於影像的文本(影像指示、字幕、效果等),通通放在這一欄。這是在已出版的劇本集裡頭所看不到的,劇本集失去了「並置」與「對位」的趣味,而這正是賴聲川創作多年來,作品中常常出現的獨特魅力,像是《暗戀桃花源》、《圓環物語》、《如夢之夢》等都有類似的魅力。

接下來出現在紗幕上的投影,則是由一排排從右到左橫移的字串,有些是問句,像是:「我和你的關係怎樣界定?」「物質世界和精神世界有什麼分別?」「我為什麼會喜歡紅色?」「我為什麼會感到悲傷?」「我為什麼會感到快樂?」,有些則是形容不知名敘事者「我」的動作及情緒,比如:「我在唱歌」、「我在哭」、「我在大笑」、「我聽見自己的聲音」、「我看到自己的影子」、「我在問自己很多問題」等等,這些字串並不是緊緊聯結在一起,而是上下錯落地飄浮橫移著,成句的字串之間可以有所聯繫,也可以獨立而斷裂地閱讀。

不管是從上而下降下的綠色光點、亂碼、符號、英文字母、「亂民全講」字串,或者是由右而左橫移的問句與述句,都像極了現在台灣電視新聞的分割畫面與資訊密集的處理方式,曾幾何時,台灣的電視新聞畫面已經成了這樣的影像邏輯:當新聞主播在播報新聞的時候,螢光幕的左方、右方、下方(有時甚至連上方)會不斷跑著另外一些新聞的字幕,對民眾施以密集的資訊轟炸,讓民眾漸漸以聽著新聞與看著字幕的方式,讓自己與這個社會或這個世界構成一個想像的共同體,但卻在聽覺與視覺分道揚鑣、各自解離的同時,產生資訊焦慮症,並將自我異化了。

另一個畫面邏輯則是棚內的主播與現場連線記者之間的接力報導同一則新聞,「現場」似乎就代表著真實,尤其如果「現場」只有一家電視新聞的記者在採訪,其新聞的價值位階就會提昇為「獨家」;然而台灣處於數十家有線與無線的新聞媒體生態中,而且多數標榜全天候連續播出,沒有世界觀的小小台灣,哪來那麼多新聞可以報導,於是新聞的「發生」演化成「炒作」,「現場直播」變成「開機空轉」,「連線」變成「互丟燙手山芋」,「真實」變成了「影像」(甚至可以虛擬),「獨家」變成「雞毛蒜皮」與「狗屁倒灶」,為了撐足時間與場面,主播與記者的語言越來越不精練,且缺乏「看圖說話」的敘事能力與語彙庫藏,重覆、瑣碎、吞吞吐吐的語言溢滿整個媒體空間,所有新聞裡頭的人、事、時、地、物便被這些語言或是淹沒、或是稀釋、或是貶值、或是失焦了。

語言是「亂民」的居所

在自我異化的時代與環境中,主體怎樣獲得身分認同?

《亂民全講》主要有四個關於「身分」的片段來操演主體建構的過程,透過一個昏黃小燈泡的亮暗以及麥克風的場外音(賴聲川聲音演出),彷彿是燈泡在對場上的人物講話。首先是人物G(首演時由趙自強飾演)與燈泡之間類似算命師與求問者的對話(場次1.4),G幾乎毫無主見,不斷隨著燈泡算命師的性格論斷而有肢體或語言的反應,G經常被燈泡算命師如歇後語式的語言節奏操弄/逗弄得很尷尬,而且G專挑說他好的話聽,對於逆耳的語言則是反應情緒化,自我主體其實是經由他者的語言所建構的,燈泡算命師最後下了論斷:「你有七年級的思想,三年級的倦容,六年級的性慾,八年級的情緒管理。簡而言之,你是一個亂民。」G還一路虛心點頭稱謝地說:「好準!」(頁115-6)

其次是誇大妄想自己是隻狗的人物B(首演時由李建常飾演)與燈泡的對話(場次1.6),B不但清楚自己成為狗的那一刻(因高中功課很爛而被老師罵「畜生」、「狗娘養的」),且合理化狗的存在與慾望,甚至認為狗是「全心全意的吃,別無他念,吃完就痾 [拉大便之意],痾的時候也別無他念,痾完就睡,別無他念,睡覺就作夢,夢就夢,事後絕不分析,睡到自然醒,醒了就醒了,活在當下,這就是狗生的真諦!」(頁135)最後還以「狗」字取代「愛」字,唱完整首〈愛的真諦〉,在歌聲中將人狗合一與精神妄想神聖化,完完全全將佛洛依德式的精神分析一頭棒喝。

另外,這段人狗化的妄想對話過程中,懸空的電子跑馬燈不斷地出現一堆卡號與數字,像是身分證字號、兵籍號碼、健保卡號、銀行戶頭帳號、郵局帳號、駕照號碼、信用卡號碼、會員卡號碼、手機號碼、網站帳號密碼等,數位化的時代裡,主體存在的另一種形式就是一個個的號碼與密碼,有了這些碼,才能夠以號碼被系統化列管,也才能夠以帳號和密碼進入列管的系統之內,自主的進入與受制約的列管,使得每一個人都在碩大無朋的超結構當中,無法自外於此超結構之外,碼成為辨識身分的主要依據,並且使得人際關係的互動結構也有了質變。然而,碼也會因為諸多外在因素而輕易地變更、複製、刪除,辨識、不識與錯認之間的分際越來越模糊,人際互信的基礎與機制也隨之迅速崩潰瓦解。

延續人狗化的精神妄想,到了第三個「身分」片段的時候(場次2.5),已經演變成了概念式的空想與偏執,像是人物A(首演時由陳立華飾)自認為「我一直是一個概念」,是「台灣缺乏的那個偉大的概念」,但究竟是什麼概念,他也說不出個所以然;而人物F(首演時由柳瀚雅飾)則認定自己是「虛擬人」、「我虛故我在」、「虛擬生命的虛擬意義在創造宇宙繼起之虛擬生命」,同時耶揄與諧擬了複製羊桃莉、笛卡兒的認識論哲學、蔣介石的生命哲學。最後一位人物E(首演時由賴梵耘飾演)則是偏執地直說自己「我是石頭,我是島嶼」(I am a rock, I am an island.),呈現一種喃喃自語、自說自話、無法溝通的語言狀態,這其實是Paul Simon和Art Garfunkel在1966年所合作的暢銷單曲 ,原本的歌詞內容說的是一個人在愛情受挫之後的自我封閉,不過在這裡,E全部以歌詞的內容來回答燈泡所有的問題,妙就妙在燈泡所說的島嶼其實是國際政治的孤島台灣,所以當E最後以「我用書籍和詩歌來保護我,我有自己的盔甲,躲在房間裡,深深的子宮中,我不碰任何人,任何人也不碰我,我是石頭,我是島嶼。石頭不會痛,島嶼不會哭」(頁164)來回應燈泡關於國際社會不承認台灣的時候,我們看到以搖滾社會學的聲音與憤怒,隱隱地貶刺著當代台灣的島民心態與阿Q精神。

最後一個關於「身分」的片段出現在場次3.4,人物C(首演時由韋以丞飾演)是個多重人格的精神分裂者,他隨時以模擬不同卡通人物的方式來回應燈泡的任何問題,這些卡通人物包括了飛天女警、麵包超人、櫻桃小丸子、企鵝先生、蠟筆小新、神奇寶貝、迪士尼卡通頻道配音等等,有時不只是回答,還以不同的卡通人物自問自答,搞到最後,他快速地在不同卡通人物之間變換,就像拿搖控器轉換頻道那樣地快速與隨意、卡通人物般地扁平與表象,逸離了身為人的複雜與深度。

另外,在這個片段結束之前,安排了一位從《在那遙遠的星球,一粒沙》(表演工作坊2003年5月首演作品)跨越異度時空、誤竄到《亂民全講》的越南新娘(首演時由丁乃箏飾演),透過她的一段話:「我覺得我每天都在演戲,可是很奇怪,我常常覺得我演錯劇本,我好像從另外一個戲走到另外一個戲去了」(頁201),戲與戲之間、角色與角色之間、人生與戲之間、演員與角色之間,衍生出了多層次的後設與互文的興味。而且這裡的越南新娘,以一種不太標準的越南「國語」(這裡的「國語」,指的是華語,而不是越南的國語),說著她對台灣這塊土地的感情,不過她的感情除了建立在婚姻關係之外,最主要的還是台灣所提供的賺錢機會,婚姻與經濟是這個新移民社群對於台灣的認同基礎,同時也是資本國際化、全球化流動的一個例證 。

類似的表演文本互文性,還出現在幾個地方:像是前面提到的「身分人狗化」片段,李建常說他是一條狗,他過去曾以「外表坊時驗團」的名義,在實驗劇場推出過《我是一隻狗》(2001年9月);還有在「國民監獄──房地產案名腦力激盪」(場次3.6,下文將討論之)的片段,電子跑馬燈的字幕裡跑過許多表演工作坊曾經演過的劇名,在那樣子的脈絡底下,每個劇名(有的用原名,有的稍微改了幾個字) 竟然看起來都真的像是某一個房屋廣告的案名,語言的類似與含混在此也得到一個明證。

這裡所點出來的「亂民」癥狀,像是缺乏主見、沒有自信、精神妄想、空想、偏執、多重人格、精神分裂等,幾乎都是現代人常見的精神狀態;台灣在追求現代化與後現代化的過程(或是被現代化與後現代化追趕的過程?)當中,科技文明改變了社會生活,主體在過程中被異化、理性被毀滅、人窩藏在語言當中,然而語言的歧義與含混並不適合做為人類終極的棲息之所,因此人迷失了,盲目地尋找大師與名牌/明牌的指引,恣意地消費與宣洩慾望,只為求得心靈的慰藉。

文章定位: