中古典音樂台FM97.7【古典啟示錄】線上收聽

http://www.family977.com.tw/Reprogress_00.asp?strDay=20111004

第一段節目(長度26分鐘)

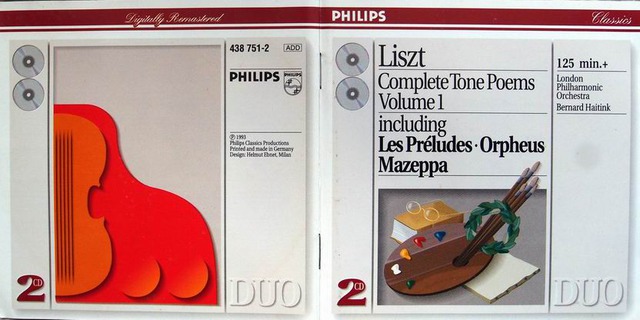

音樂0@@曲名:「第一號交響詩,來自山上的聲音Ce qu’on entend sur la montagne」/ -30'27"【CD1-TK1】

**作曲家:李斯特

**演奏者:海汀克指揮倫敦愛樂管絃樂團

**唱片公司:Philips

**CD編號:438 751-2

**專輯名稱:李斯特「Complete Tone Poems Volume 1」

OS1:(各位愛樂的朋友晚安,這裡是FM97.7古典音樂台,我是您的愛樂老友歐頭,歡迎您收聽10月04日的「古典啟示錄」,今天的音樂事件是。

Premiere of Mass in E flat major D 950, in Vienna, Austria. (1829) → Franz Schubert

Premiere of Ariadne auf Naxos, in Vienna, Austria. (1916) → Richard Strauss

Premiere of Symphony no. 1 in c minor “The Bells of Zlonické”, in Brno, Czech Republic. (1936) → Antonín Dvořák

Premiere of Oedipus, in Berlin, Germany. (1987) → Wolfgang Rihm

禮拜二「時空DoReMe」單元,2011年下半年是李斯特專題,今晚進行李斯特14交響詩1,讓歐頭跟您一起乘著音樂的翅膀翱翔世界、穿梭時空。

弗朗茲•李斯特(1811.10.22--1886.7.31)為匈牙利作曲家、鋼琴家、指揮家和音樂活動家,浪漫主義音樂的主要代表人物之一,被人們譽為“鋼琴之王”。

李斯特於1811年10月22日生於匈牙利雷定(Raiding, Hungary),李斯特的父親是匈牙利人,母親是奧地利的日爾曼族人,因此他有兩個名字,分別是匈牙利和德語兩種拼法。李斯特從小隨母親說德語,直到晚年才學會用匈牙利語寫作。李斯特的作品充分挖掘了鋼琴的音響功能,對鍵盤音樂的發展作出了重大的貢獻,並且創造了交響詩這一音樂形式,在他的後期作品中最早使用了20世紀才普遍使用的和聲語言。他一生創作了700多首音樂作品,最重要的作品是《浮士德交響曲》、《但丁交響曲》、《匈牙利狂想曲》、交響詩《前奏曲》、《馬捷帕》、四首鋼琴協奏曲、《B小調鋼琴奏鳴曲》、《12首超技練習曲》和《旅行歲月》,鋼琴曲中最難的一首當屬《唐璜的回憶》。他還著書立說,出版多部論文和書信集,他的論文《論藝術家的處境》對改善音樂家的社會地位起到很大的作用。

李斯特曾解釋道:「交響詩的標題是作曲者附在樂器作品上的一種前言,目的是為防止聽眾從作品產生對詩的錯誤印象,同時也為提醒作曲者記住詩的理念。」

音樂1@@曲名:「第一號交響詩,來自山上的聲音Ce qu’on entend sur la montagne,S.95」/ -30'27"(續)【CD1-TK1】

**作曲家:李斯特

**演奏者:海汀克指揮倫敦愛樂管絃樂團

**唱片公司:Philips

**CD編號:438 751-2

**專輯名稱:李斯特「Complete Tone Poems Volume 1」

OS2:李斯特創作的第一首交響詩,創作靈感來自於雨果的一首詩。

...... Ce qu'on entend sur la montagne, symphonic poem No.1, S.95 (after Victor

Hugo) 李斯特的第一部交響詩《山間所聞》Ce Qu'on Entend Sur La Montagne 的創作衝動產生于李斯特早年生活在巴黎的時期。當時他和詩人雨果常常在巴黎年輕藝術家的圈子裏會面。

資料來源,新芭網,http://news.sin80.cn/classic/o/Liszt_poem_s95.html

此曲為李斯特最早出版的交響詩,靈感來自于法國文豪雨果的詩集「秋葉」。

雨果的詩寫到:「詩人聽見兩種聲音,一種是獻給神的莊嚴的讚美和歡呼,另依種則充滿苦悶、悲痛、邪惡和詛咒。前者是大自然,後者是人生,這兩種聲音,像爭鬥一般糾纏著,最後成為神聖的沉思而消失」。

樂曲分為兩個部分首先表現大自然的神秘與無現,接著出現甜蜜的、類似於黃昏旋律,;然後是讚頌大自然的雄偉,。面對人生的苦惱,描寫人類情緒的樂音,顯得很 不安,;當人面對大自然而領略到神聖之後,莊嚴的旋律立即響起,第二部分是強而有力的音響,象徵大自然的力量,人類無法與之抗衡,而最後音樂再度回到緩慢 的速度,象徵人類對於大自然的敬畏,並獻上永恆的頌歌。

山間所聞 Ce Qu'on Entend Sur La Montagne S.95 - 第一交響詩

李斯特的第一部交響詩《山間所聞》Ce Qu'on Entend Sur La Montagne 的創作衝動產生于李斯特早年生活在巴黎的時期。當時他和詩人雨果常常在巴黎年輕藝術家的圈子裏會面。一次,雨果動情地朗誦了他的詩作《來自山上的聲音》(後來編入他的詩集《秋葉》中)李斯特大受感動。他很想用音樂來描述詩中的意境和自己的感受,但這個願望被暫時埋在心底了。或許他覺得當時他的主要工具鋼琴尚不能滿足這首詩帶來的一切。直到1848-1850年他逐步掌握管弦樂隊的創作後。在管弦樂隊的巨大潛力面前,李斯特充分施展了自己想像力的新天地。當管弦樂隊這塊色彩豐富的調色板在他面前鋪展開來,雨果的詩情畫意立即湧上了腦際。

《來自山上的聲音》極富靈感。雨果描述了他在大自然中聽到的一切:神秘的絮語、奇妙的和諧,令人肅然起敬的宏偉。在這無可比擬的聲音面前,人世間的嘈雜,因痛苦和欲望而產生的種種歎息,顯得多麼卑微。雨果在詩中描繪了自然於人類的差別與戰爭,最終是大自然的力量使人類歸於安寧、和諧。李斯特歷來對彼岸世界有著無盡的嚮往,他心目中的自然界是神聖的,是在上帝光照下的至高境界,因此他和雨果的思想有著強烈的共鳴。

1849年,《第一交響詩“山間所聞”》Symphonic Poem No.1 "Ce Qu'on Entend Sur La Montagne" S.95 在魏瑪完成,隨後分別於1850年和1854年進行兩次修改,最終於1857年定稿出版,題獻給卡洛琳•維根斯坦公主(Princess Carolyne zu Sayn Wittgenstein)。作品為降E大調,李斯特寫在樂譜上面的序文明確解釋了作品的結構: “詩人聽到了兩種聲音,其中之一是強而有力、條理井然的歡樂頌歌,另一種則是充滿抑鬱、苦悶、淚笑交並、兼帶詛咒的聲音。兩種聲音彼此摻和、交錯出現,又相互融合。最後,經過清明的觀察,才逐漸解脫,繼而消失。”

音樂一開始是渾然一片的嗡嗡聲,也許這就是雨果詩中所寫的“森林之聲”。李斯特在總譜上的音樂術語標明為“神秘而平靜的”。就在這片朦朧的林中絮語之上,倏然飄起一條柔美的旋律,它由雙簧管在豎琴的陪襯下奏出,令人心曠神怡,李斯特把這條旋律稱作“恬美的黃昏之歌”。它令人聯想到這樣一幅圖景:山上深深的林子裏,秋葉靜靜的等待著風的來臨,落日金紅色的光芒透過濃密的枝條照進來,它引起草木衷心的讚美,它們搖曳起枝條,讓葉片發出和諧的聲響。這時,群山也加入到這合唱之中,銅管莊嚴的音調使人不由得對自然產生無限的崇敬。與自然之聲的美相對照的,是疑惑重重、瑣碎的人世之聲,靈魂的不安定,欲望的湧動,在李斯特的筆下顯得這麼可憐、渺小!詩人和音樂家此時就像但丁一般,對這兩個截然不同世界的鬥爭觀察著,思考著。一把小提琴脫魂出竅的獨奏,帶聽著遁入冥想之中,飛升到神聖的自然界裏。此刻,人類終於悟出了真正的美,悟出了作為自然而存在的人生意義。

搏鬥又一次開始,也許這一次不再是自然與人世間的競爭,而是靈魂在借助自然的力量尋求自由和解放。打擊樂和銅管發揮出巨大的能量,營造了緊張的氣氛。就在這嘈雜與紛亂中,響起一首莊嚴和諧的讚美歌。它的純淨簡直要使人落下淚來。這是對崇高境界的由衷讚頌,是潔淨了的靈魂的歌聲。當“恬美的黃昏之歌”又一次飄然而至時,神秘的自然之聲重新回蕩在詩人心中,他們欣喜地聽到,在夕陽的輝照下大自然奏響了凱旋進行曲。結束整部交響詩的是聖潔的讚美歌,落日的餘暉在靜靜地照耀著,耳畔沒有一絲雜聲,只聽見心靈和著山上林間的微風在歌唱。

崇高與卑微、彼岸與世俗、和諧的讚美與瑣碎的煩惱,始終是李斯特思想中兩個相互對立又不可分割的因素。他讓它們在鬥爭中獲得的最後的結局,常常是以人的皈依和昇華告終。這是理想主義的體現,也是他的宗教沉思的必然結果。無論在什麼時候,李斯特都是個樂觀主義者,與其他浪漫主義作曲家相比,這一點上他是傾向於古典精神的。

于1854-1857年間,李斯特又把這首交響詩改編成雙鋼琴版,編號為S.635 。另有編號為 S.589 的四手聯彈版,改編於1874年。

【廣告1】

第二段節目(長度26分鐘)

OS3:這裡是FM97.7古典音樂台 歡迎回到【古典啟示錄】禮拜二「時空DoReMe」下半段的時間,我是OTTO繼續來聽李斯特14交響詩1。

李斯特共作有十三首交響詩,其中最著名的有:以拉馬丁的詩為依據的《前奏曲》,根據哥德的同名戲劇而寫的《塔索》,以古希臘神話為題材的《奧菲歐》和《普羅米修士》,根據雨果的同名詩創作的《瑪捷帕》,從考爾巴赫的壁畫得到靈感的《匈奴之戰》,以席勒的同名詩為基礎的《理想》,取材於莎士比亞同名悲劇的《哈姆萊特》。這些交響詩具有敍事性、抒情性、描寫性和戲劇性的特點。

雖然李斯特的交響詩所依據的詩歌、戲劇、美術和神話故事都有具體的內容,但是他在寫作交響詩時卻總是在總體上避免對此進行具體的敍述或描寫。在他的交響詩中很少有敍事所要求的細微末節和率直表現,而是從詩意的角度體現原作的精神,人們稱之為“詩意多於視覺”的“想像力”。而在他的追隨者中,除了極個別的作曲家(如柴科夫斯基)外,很少有人遵循他的這條“原則”。

在此順便將李斯特十三首交響詩(最後一首並非威瑪時期所寫)列出,第一號「山上聽聞」(Ce qu'on entend sur la montagne)、第二號「塔索的悲哀與勝利」(Tasso, lamento e trionfo)、第三號「前奏曲」(Les Prelude)、第四號「奧菲斯」(Orpheus)、第五號「普羅米修斯」(Prometheus)、第六號「馬采巴」(Mazeppa)、第七號「節日之歌」(Festklange)、第八號「英雄的嘆息」(Heroide funebre)、第九號「匈牙利」(Hungaria)、第十號「哈姆雷特」(Hamlet)、十一號「匈奴之戰」(Hunnenschlacht)、十二號「理想」(Die Ideale)、十三號「Von der Wiege bis zum Grabe」。

資料來源,新芭網,http://news.sin80.cn/classic/o/Liszt_poem_s95.html

《第二交響詩“塔索,悲哀與光榮”》Symphonic Poem No.2 "Tasso, Lamento e Trionfo" S.96 ,簡稱“塔索”,作於1849年,分別於1850-1851年及1854年進行了兩次修訂後,於1856年出版,同樣是題獻給卡洛琳•維根斯坦公主(Princess Carolyne zu Sayn-Wittgenstein)。

這部交響詩取意於拜倫的詩篇《塔索的哀訴》,用作歌德戲劇《托誇多•塔索》的序曲。其主題音樂素材是一首威尼斯船歌,是李斯特於1837年漫遊威尼斯時所聽貢朵拉船夫哼唱的詩歌《被解放的耶路撒冷》的開頭。李斯特所寫序言為:

“這位失意詩人的坎坷命運,分別被前一世紀的德國和英國兩大詩人歌德,拜倫撰寫成詩。歌德所看到的,是塔索生涯中光彩燦爛的一面;而拜倫則以為詩人受到艱難苦恨所擾,因而喪失了高階級和高貴出身所占的優勢。1849年當我們受託為歌德的戲劇作序曲時,無可否認的,拜倫那種藉咒文呼出偉大詩人亡靈的虔敬同情心,對我們處理這個問題具有決定性的影響。不過,拜倫雖然為我們敍述了塔索在監牢裏的呻吟,但他在《哀訴》中如此崇高而雄辯的表達出深切的痛苦時,卻沒有涉及已經期待著這位《被解放的普羅米修士》的作者——富於騎士氣概的塔索的勝利。這勝利來的為時雖晚,卻非常公正。我們想甚至連作品的標題都應該指明這一點,我們想竭力系統闡述這位元生前遭受不幸而死後他的光彩卻使他的仇人顫抖的天才的這種鮮明的對照。塔索在費拉拉宮廷戀愛和受苦;他在羅馬得以雪恥;他的光榮一直為威尼斯民歌所傳頌。這三點同他那不朽的榮名是密不可分的。如果用音樂來表現這些,我們首先要乞靈於這位英雄的偉大亡魂,好像他至今仍出沒於威尼斯海域似的;其次,我們再來看看塔索在寫出他的傑作的費拉拉宮廷中出席節宴時那副傲然和憂傷的形貌;最後,我們在跟蹤到羅馬這座不朽的城市,即為塔索戴上光榮桂冠並尊他為殉道者和詩人的城市去。”

塔索為義大利文藝復興時期的著名詩人,一生比較悲慘,開始他很有名,少年時期、青年時期就展示他詩人的才氣,後來精神不正常,過度的精神壓力,導致了他精神的失調,被囚禁,再加上他愛情的失敗,又遭到各種迫害,以至於最後成為一個流浪者,命運很悲慘,雖然很有才氣,但很悲慘。最後當人們真正認識到他在藝術上的價值以後,羅馬的教皇要封他為爵士,這麼一種頭銜時,可惜他在接受這個頭銜之前就已經去世了。他的命運是很悲慘的。李斯特以塔索作為交響詩的主人公,體現了一種李斯特對人生的看法。

《塔索》全曲分為兩部分,分別是“生前的悲哀”和“死後的光榮”。樂曲採用了主題以及變奏形式。通過採用單一的主題形式來刻畫這位元偉大的義大利詩人的內心世界。

第一部分“悲哀”Lamento ,採用c小調,慢板,主題旋律哀婉悠長而莊嚴肅穆。李斯特自己說:“這個主題是淒涼的,呆滯中含有呻吟之聲。”它既表達了後人對塔索的悼念之情,又仿佛是塔索在訴說著心中的無限事,對生活抱有無限怨恨和淒然的絕望。值得注意的是,這個主題旋律同李斯特《匈牙利狂想曲》第二首及第六首主題有相似之處。接著主題開始變奏,時而是一首明朗歡樂的夜曲,象徵著塔索那無望而不幸的短暫愛情,時而又在歡樂的旋律中夾雜著一縷憂傷暗淡的情調。時而又似一首雄壯堅定的進行曲,仿佛是對青年時代就揚名於世的塔索的歌頌與讚揚。音樂稍加變化便發展到高潮,仿佛是表現塔索收到人們熱烈歡迎的場景,第一部分的第一段到此結束。忽然音樂又進入了一個奇妙的境界。主導主題由四拍子變為三拍子。接踵而來的卻是節日的舞蹈場面,旋律美妙,具有較強的節奏感富於魅力。在這宮廷舞會的宏大場面中,塔索主題時隱時現,仿佛告訴人們塔索也來參加舞會了,他神情高傲而悲哀,仿佛預感到將有不幸之事要發生。這是,樂曲開始時的主導主題又出現了,仿佛是提醒人們注意詩人悲劇性的命運和坎坷的一生。至此,完成了音樂的第一部分。

第二部分“光榮”Trionfo ,轉入C大調,精神抖擻的快板,表現了塔索在羅馬受到的榮耀,凱旋時刻來臨了。音樂一開始便用銅管樂器的號召性和絃與絃樂器的光輝的齊奏樂句,預示即將出現的是勝利的歡樂場面,李斯特在這裏雖然還是採用了那首憂鬱的主導主題,但配器和速度的改變使它具有歡樂的氣氛。“悲哀”再見吧,“光榮”正向你走來!樂隊以其壯觀的音響,表示人們為這位偉大詩人塔索戴上光榮的桂冠,慶賀正義這一崇高思想的偉大勝利。全曲在欣喜若狂的凱旋歡呼聲中結束。

李斯特本人於1854-1856年將這首交響詩改編成雙鋼琴版,出版時編號為S.636 ,於1858年改編成四手聯彈版,編號為S.590 。他最喜愛的學生之一,卡爾•陶西格(Carl Tausig)也根據這首交響詩改編成鋼琴獨奏版,陶西格改編的李斯特交響詩作品有《前奏曲》、《奧菲歐》、《哈姆雷特》和《塔索》等多部,但在當時均沒有發表,至今才慢慢被發現。該獨奏版手稿示最後四小節未完成,由後人補充後出版。

音樂3@@曲名:「第二號交響詩,塔索的悲哀與勝利Tasso, lamento e trionfo,S.96」/ -20'47"【CD1-TK2】

**作曲家:李斯特

**演奏者:海汀克指揮倫敦愛樂管絃樂團

**唱片公司:Philips

**CD編號:438 754-2

**專輯名稱:李斯特「Complete Tone Poems Volume 2」

OS4:

資料來源【飛翔的音符/愛樂人天地】,http://blog.roodo.com/karajan2009/archives/12163515.html

最富盛名就是第三首的<前奏曲,Les Prelude>。最初寫於1844年,是根據法國詩人奧特朗(Autran)的詩作《四元素(風、水、星、土)》譜寫的合唱套曲的前奏部分,1854年李斯特將其改寫為獨立的交響詩,並配上了另一位法國詩人拉馬丁(Lamartine)的詩作《詩的冥想》中的一篇。1954年2月23日,李斯特在魏瑪的"Hoftheater"音樂會上親自指揮了該曲的首演。全曲分四部分構成。

第一部分:由弦樂的撥奏起頭,立即由低音弦奏出暗示人生開始的主題,而後由法國號唱出深邃的愛之頌歌的第二主題,接著開始展開變奏而去。

第二部分:描寫人生的風暴。大提琴焦躁不安的激烈暴風上,交雜銅管的鼓號調,築起全曲的高潮。

第三部分:暴風雨後撫慰的音樂。以法國號的牧歌風旋律為中心,描寫恬靜安詳的田園生活。

最後一部分是勇敢向命運挑戰的進行曲。以弦樂器上下移動的快速音階為背景,銅管奏出雄壯的鼓號調,而後發展為大規模的進行曲;速度轉慢,變成莊嚴的行板(Amdante maestoso),強有力奏出死亡主題的變奏旋律,在華麗的高潮中結束全曲。

資料來源,新芭網,http://news.sin80.cn/classic/o/Liszt_poem_s95.html

在李斯特的十三部交響詩中,最著名且流傳最廣的就是《第三交響詩“前奏曲”》Symphonic Poem No.3 "Les Préludes" S.97 ,作於1848年,題獻給卡洛琳•維根斯坦公主(Princess Carolyne zu Sayn-Wittgenstein),於1856年出版。這部交響詩在浪漫主義時期的標題交響音樂中佔有重要的地位。1844年,李斯特曾根據奧特朗的詩作《四元素》(狂風、海浪、星辰、大地)創作了四首男聲合唱曲,於1848年他為這一組合唱曲寫了管弦樂前奏曲,後來又將其改編成一部獨立的交響詩,並且在作品扉頁上引用了詩人拉馬丁的一首詩,這是他的《詩與宗教的和諧》中的一節:

“我們的一生,不就是由死神敲出頭一個莊嚴音符的無名之歌的一系列前奏嗎?愛情是每一顆心最嚮往的曙光,暴風雨猛烈的衝擊驅散了青春的幻想,它那致命的雷電毀滅了神聖的祭壇,可是,最初感到的愉悅與歡樂、不受到暴風雨的干擾的那種命運在哪里呢?有沒有這樣一顆遭受過殘酷折磨的心靈,當暴風雨一過去,而它卻不從田園生活的寧靜中去尋找撫慰呢?然而,看來人們很少會長久安於昔日投入大自然懷抱時所獲得的那種溫柔與平靜;一旦號角長鳴,他便急速奔向召喚著他的危險崗位,以便在戰鬥中完全恢復自信,並充分發揮他的力量。”

拉馬丁認為:“人的一生是死亡的一系列前奏”,對生活的態度是消極悲觀的。李斯特並不贊成以死亡為最終歸宿這一消極悲觀的見解。與拉馬丁詩集的觀念截然不同,他在作品中表現了人們在暴風雨來臨後勇敢頑強的精神,對未來美好的追求,經過挫折取得勝利,肯定了人的力量是偉大的,只要有熱愛生活積極的心態就能有光明的前景,獲得快樂的意義,進一步肯定了人的力量與人生價值的意義。這部作品描寫了人的一生中所經歷的以及在不同生活環境下所體會到的不同情感,也稱為 “人生前奏曲”。李斯特根據要表現的內容靈活的對作品擴展分析,對人的內心活動進行流漏,形象的表現了人在經歷幸福、挫折、快樂、打擊後又重新樹立信心,重獲快樂的頑強精神。

全曲情感變化豐富,發展起伏跌宕,以C大調為主調,貫穿全曲的動機只是三個音:“C-B-E”,它可以是柔和甘美的,可以是鏗鏘有力的,也可以是緊張不安或壯麗如頌歌的。它的變形和成長,充分展示了李斯特的想像力和創造力。這部單樂章作品的曲式結構是自由的奏鳴曲式,同時又是濃縮了四個樂章的交響樂——第一部分(呈示部)相當於快板的第一樂章,第二部分(展開部的前半段)相當於諧謔曲樂章,第三部分(展開部的後半段)相當於抒情的慢板樂章,第四部分(再現部)則是終曲的寫法。

樂曲的引子由兩個撥弦和音開始,在C大調上由柔和的弦樂奏出,好象是在發問:“人生的旅程將是如何呢?”這就是呈示部的主部主題,可以清楚地看到引子來源於主題,好象是在描寫偉大而自豪的人類形象:人生是莊嚴、堅毅、偉大而又不平靜的。副部主題那豐滿而又輕快的圓舞曲式旋律,是用來描寫愛情的。這一主題溫柔而真摯,代表著“每一個生命的曙光”。這是春天的資訊,是人生美好的願望和情思的真誠吐露。發展部描寫的是“生命的風暴”。生命之舟迎著狂風暴雨駛向光明的彼岸,暴風雨越來越大,人類的生命之舟頑強地與之搏鬥。暴風雨終於逐漸平息下來,雙簧管溫柔地奏出平和的旋律,好象是在回憶愛情。最後是主部主題再現, 音樂雄偉、壯麗、輝煌,好像是以極大的信心和熱情來迎接著未來。李斯特在這部作品裏,將奏鳴曲和變奏曲式結構相結合,揭示出他自己對生活的熱愛和對樂觀主義的歌頌。

約1854-1856年,李斯特將這部交響詩改編成雙鋼琴版,編號為S.638 ,四手聯彈版則見於1858年,編號為S.591 。

李斯特寫過十三首交響詩,這些作品的內容,大多取材於詩歌、戲劇或繪畫;總譜的前面常常有一篇序言,說明作者的創作意圖和主題思想,或引用有關詩文,說明作品的題材內容。這一篇序言或引用的詩文就是作品的標題。例如李斯特的第三交響詩的題目是《前奏曲》,它取材於法國浪漫派詩人拉馬丁的《詩的冥想》,總譜前面刊登了李斯特根據這首詩寫成的序言,作為這首交響詩的標題。序言的全文是這樣的:“我們的生命除了是用‘死亡’唱出第一個莊嚴音符的無名歌曲的一組前奏曲以外,還有什麼呢?愛情是每一顆心中的朝陽,但最初的幸福和歡樂,怎能不受暴風雨的襲擊,以致好夢被驚破,祭壇被摧毀;在殘酷的打擊下,怎能不沖出暴風雨,投入寧靜的鄉村生活,從回憶中去尋求安慰呢?可是人總是不能久安於大自然懷抱中溫和的隱退生活的,當小號吹出警報的信號時,他立即冒險上陣,不管號召他去參加的是什麼樣的戰鬥行列;為的是在戰鬥中完全恢復自信,並獲得充分的力量。”

拉馬丁的原詩充滿著對人生的懷疑,流露出消極悲觀的思想。李斯特按照自己的觀點來解釋拉馬丁的詩,把詩中所寫人生道路上的各個階段,看做是“一系列的前奏曲”,把它們描繪成一幅幅鮮明生動的生活圖畫;儘管因遭受打擊而灰心喪志,最後還是肯定生活,並信心百倍、活力充沛地投入了生活。李斯特根據表現標題內容的需要,靈活地運用奏鳴曲式的原則。全曲所有的主題都脫胎於一個有調。這個音調包含三個音,是從表示疑問的語言音調概括而成的。從這個音調蛻化出來的各個主題,每次再現的時候,都作了種種不同的變化,用來表現不同的形象和意境。這種手法,叫做“主題變形”。這“主題變形”是李斯特在協奏曲和交響詩等作品中常用的手法,也是李斯特以後的各種標題音樂中常用的手法。

他的第三交響詩採用自由的奏鳴曲式。開頭是行板的引子,音樂用疑問音調提出了一個探求人生真諦的哲理性的問題。主部是莊嚴的行板,表現生命充滿青春的活力,猶如旭日方升。連接部是一個抒情主題,表現愛情的溫暖和幸福;它從主部的C大調轉向副部的E 大調。副部也是表現愛情的抒情主題,它出現在E大調上。展開部描寫生活道路上的暴風雨,音樂素材也是疑問音調的發展。這段音樂用了許多造型手法,大提琴上下起伏的半音階旋律、木管樂器和絃樂器尖銳緊張的不協和和絃,加上銅管樂器的呼嘯、定音鼓的轟鳴,描寫風起雲湧,電閃雷鳴。當音樂發展到高潮時,木管樂器和絃樂器上的半音階下行。猶如暴風驟雨,震撼人心。展開部後面的插部,是一首描寫鄉村生活的田園曲。暴風雨漸漸平息,大地上雨過天晴,雙簧管吹出一個明朗安靜的曲調,好象牧人的笛管在演奏。這個曲調是呈示部中連接部主題的變形。在插部中。我們還可以聽到顯示部中副部主題的變形。副部的愛情主題。現在變成了田園曲了。田園曲逐漸變得激動起來,成為一首進行曲。銅管樂器吹出了戰鬥的號聲,它號召主人公去迎接新的生活和鬥爭。這號聲一是連接部主題的又一次變形。

下面是倒裝的再現部,其中首先再現的是副部。副部主題在這裏又一次變形為戰鬥進行曲。最後出現的是主部主題,它象在呈示部中一樣,沒有變形。表現主人公在戰鬥中恢復了自信和青春的力量。

音樂4@@曲名:「第三號交響詩,前奏曲Les Preludes,S.97」/ -14'59"【CD1-TK3】

**作曲家:李斯特

**演奏者:海汀克指揮倫敦愛樂管絃樂團

**唱片公司:Philips

**CD編號:438 754-2

**專輯名稱:李斯特「Complete Tone Poems Volume 2」

OS5:今晚節目接近尾聲,最後再來聽一段「李斯特作品」。在好聽的音樂聲中OTTO要跟您說再會,明晚「古典啟示錄」我們再一起分享音樂,晚安、掰掰。

【廣告2】

台中古典音樂台FM97.7【古典啟示錄】線上收聽

http://www.family977.com.tw/Reprogress_00.asp?strDay=20111004