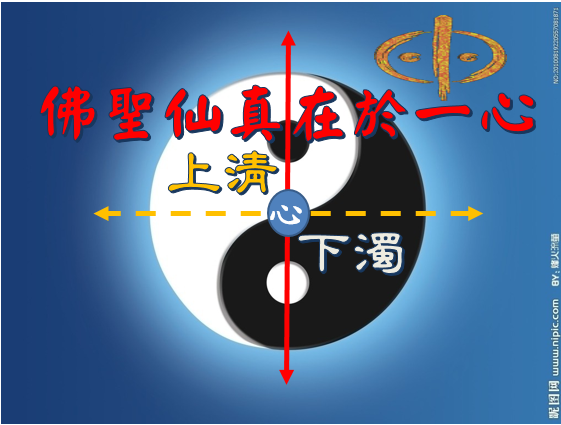

上清 下濁

佛聖仙真全在一心

在佛堂 燈前,獻供時,宜獻供兩杯清濁的茶水,一杯清水,一杯泡茶,即一清一濁、一剛一柔,守中以敬,是「一陰一陽之謂道」的調整。這調整是修道的功夫。

燈前,獻供時,宜獻供兩杯清濁的茶水,一杯清水,一杯泡茶,即一清一濁、一剛一柔,守中以敬,是「一陰一陽之謂道」的調整。這調整是修道的功夫。

如犯有三毒貪、嗔、痴者,以佈施、持戒、忍辱渡之;散亂昏沈者,以智慧破之;若是我執者,以法破之;若是法執者,以無為法破之。因而修人道以達天道,時時刻刻調整心行、調整環境、調整情緒,達於致中和之道,這叫做修道,也正是上清下濁的含義。

敬茶代表甘露。香為火、茶為水,水火既濟,能產生妙化;且清茶透底,最能反映天心,更能照見世人面目。故清茶獻於聖佛之前,可得天地清氣下降,若常喝敬茶,似飲甘露,更體天心,虔誠求之,智慧增益,身心康泰。

上清下濁是自然之理,清者上昇,濁者下降,這是天地生成之機,陰陽造化之則,一般人言陰陽,不言陽陰,有其道理,因陰陽是『水火即濟』為泰卦。陽陰為『火水未濟』為否卦,水火即濟為上清,火水未濟為下濁。上清者為佛聖仙真,下濁者為六道輪迴眾生。

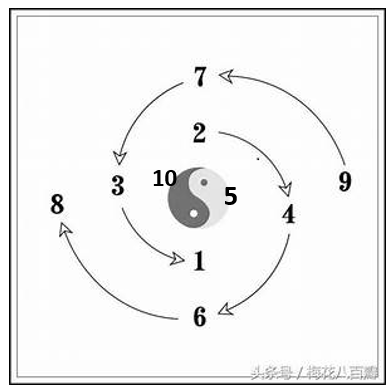

上清是陽,如9→7→5→3→1是上升,也就是陽,陽表徵著天,天堂之意,天有三天,理.氣.象,上清就是由象天→氣天→理天(究竟);九九.八十一(歸一還元○)。

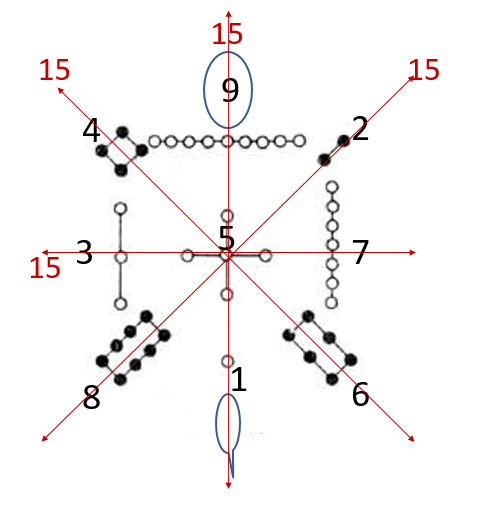

【河圖】~河圖的一、六在北,二、七在南,三、八在東,四、九在西,五、十居中,各兩數之差皆為五,除五、十以外,奇數一、三、七、九,偶數二、四、六、八的順序,都是順時針方向;河圖十數,總計為五十五。

【洛書】~洛書除五以外,各奇數一、三、七、九皆在東西南北四正向,而一在北,三在東,九在南,七在西;各偶數二、四、六、八皆在四隅,除去中間的五以外,任何兩個相對數目的和都等於十,洛書九數,總計為四十五。一貫道取天數五~即一、三、五、七、九奇數為陽數;地數五~即二、四、六、八、十偶數為陰數。若以河圖觀之,一、二、三、四、五為生數,六、七、八、九、十為成數;因生而有成,因成而有生,生成循環不已,故有生生不息之義。

對角加中5數,為15,15-10= 5。五者吾「性」也,對角合十,十在其中,借假修真。

1→3→5→7→9是上清(河圖奇數.陽)

1→(元精.智)求道開妙慧

7→(元神.禮)學禮.禮節(教育)

3→(元性.仁)行仁(內聖.立德)

9→(元情.義)由義(外王.渡眾辦道)

5→(元炁.信)明誠復初,歸根復命,返理天。

2→4→6→8→10是下濁(河圖偶數.陰)

2→(識神.分別)輪迴種子。

4→(鬼魄.我執)造業(身口)。

6→(濁精.慾望)私情.愚痴。

8→(游魂.散亂)三心兩意牽掛(意)。

10→(妄意.失誠)迷失羔羊.六道輪迴。

修道要去濁存清,自然上清,返本歸元。下濁是借假修真,借知止.定.靜.安.慮.得,由濁返清,復明性德,臻於至道。

道德經第五章守中章云:(生成之道)

天地不仁,以萬物爲芻狗;聖人不仁,以百姓爲芻狗。天地之間,其猶橐龠乎?虛而不屈,動而愈出。多言數窮,不如守中。

天地之間,其猶橐籥乎,

“橐籥”(音托月),即古時吹火所用的皮囊或管子,又如後世的風箱。外櫝曰橐,內管曰籥。

“橐”就像宇宙太虛包含的周遍之體。“籥”就像太虛中元炁流行之用。“天地之間,其猶橐籥乎,”是比喻天地好像一個風箱一樣,一動一靜,一辟一闔,一張一弛,鼓蕩著元炁等道性精華物質,輸送到天地空間,養育天地萬物。風箱中間虛空,故有虛中之妙;動則風生,靜則風止;愈動愈有,愈有愈出。

天地無私,不自以為養育萬物為仁德,因為天地像風箱一樣,虛中而無心。細觀天地間的“間”字,可知天地合元炁,萬物合天德,人心合天理,皆是不有不無,妙無妙有,變化從此而出入,物理自此而成就。一年四季春夏秋冬之行,萬物的生長收藏,皆是從天地橐籥中所出。

天地之間一氣流行,分以四季,一上清,一下濁,上清者春夏也,下濁者秋冬也,春是緣起為生,一年之計在於春為始(求道)。夏是緣變為長,(學道明道)。秋是緣續為收,收圓收辦(了道),冬是緣滅為藏,歸根返樸,功圓果成(成道)。

人能虛其中,則身中之橐籥即合同於天地之橐籥。天地即我,我即天地,無有不同。天地空虛,中和之氣才能得以流行,萬物自此而生,生態才能保持平衡。人能去情欲,節滋味,清五臟,虛心處空,則心神自主,身中橐籥所生的真炁,自能出入流行。觀天地生物氣象,學聖賢克已功夫,以理勝欲,則氣自和。以和氣迎人,則乖氣自滅。以正氣接物,則邪氣即消。以浩然之氣臨事,則疑昧可解。以靜氣養身,則天地寬。則我之身,何嘗不是天地之身!

佛聖仙祖為了說明天理的公平,與聖人的無心化育天下,便直接指出天地間萬事萬物的生滅變化,既不是誰的有心主宰,也不是天地的有心製作。萬物的造化生滅,都是乘虛而來,還虛而去,都是暫時存在的一刹那,只是有無相生的動態變化而已。因為有刹那、綿延、絕續的動態,於是人們往往誤認為動態就是存在,而不承認返有還無的靜態,不承認在陽面的背後,還有隱態存在的一面。針對這一情況,太上才說“天地之間,其猶橐籥乎”。

“橐籥”就是《淮南子》本經所說的“鼓橐吹,以銷銅鐵”的冶煉金屬的工具之一。“橐”,是指它的外形箱櫝。“籥”,是指它內在往來活動的管片。至於“橐”,又指三面密縫,一面通口的布袋。“籥”,又指後世的七孔笛。總之,“橐籥”是太上用世間人常見的東西,說明物質世界的一切活動,只是氣與炁的變化而已,動而用之便有,靜而藏之便無,好像風箱動與靜的狀態一樣。

虛而不屈,動而愈出。

“虛”者,虛其心、空其內也。“不屈”者,是說氣之往來出入,暢通流行,沒有屈而不伸的阻隔。“虛而不屈”,是接上句之意,繼續論述天地橐籥虛中之理。橐籥之妙,妙在其“虛中”二字。有此虛中,天地陰陽二氣,才能一來一往,一消一息;動靜不已,出入無間;流通上下,貫徹始終。其妙用之機,全在虛空之中,才能不屈而伸。其機軸之運動,才能動而不息。天下萬物之理,不虛中則不能愈伸;不妙動,則不能愈出。得此虛中之妙,陰陽故能動靜,五行故能變化,天地故能定位,萬物故能生成,所以生生不己,化化無窮。觀此而知,聖人之動靜,修道之功能,皆出自虛中也。

天地之間的虛中,猶如橐籥,靜則無生息,動則生萬物,千變萬化,無有限量。人能效法天之虛中,則會動靜自如,以應無餘。律已,宜帶秋氣。處世,須帶春風。修己,以清心為要。涉世,以寬宏為本。如此抱本守元,致虛靜篤,內默涵養,則身中至虛之元炁即會妙生無窮,“虛而不屈,動而愈出”。

天地間的萬物,永遠都是在不息的動態中迴圈旋轉,並無真正的靜止。所謂靜止,也只是相對止息而偶無動態的止息而已。同樣的道理,也有不同的表達。例如《周易.系辭傳》裏說:“吉凶悔吝,生乎動者也。”萬事萬物,動則有咎。在動的作為裏,所謂好的成分為吉,約占四分之一。所謂不好的為凶,僅次於凶的不好---悔與吝,約占四分之三。然而天地萬物,畢竟都是在動態中生生不已地活著。活像之動,是生命活力的表現。因此,愈動愈生生不已。生生不已與永遠活動互為因果,互為生活。

既知天地間陰陽變化的往來,生生不已,有無相生,動靜互宗。即可知一切人事的思想、語言、作為等,皆同此理。是與非,善與惡,禍與福,主觀與客觀,都沒有絕對的標準。任何事物都是在動態中,愈動而愈出,永無窮盡。同樣,人世間的是非紛爭,也是愈動愈向不同的方面發展,並無絕對的標準。“才有是非,紛然失心”。只有心中虛靈至誠常住,不落在有無、虛實的任何一面,自然可以不致于屈曲一邊,心中了了常明,洞然燭照妙明。這便是守中的關鍵。

多言數窮,不如守中。

“多言數窮”,即“言者不知,知者不言”之義。“多言”是理性不足、涵養膚淺,不能準確表達真理的表現。“數窮”者,即理屈辭窮之義。理不通明,言辭必不足,大道之理無法說清,故必多言。“是以聖人處無為之事,行不言之教”。“多言數窮”,反映了一種正炁不足、內心空虛的心理實態。

凡“多言”者,大多是以“多見”、“多聞”的後天識心,去炒作賣弄,以炫耀自己的才華。也就是太上所說的“五色令人目盲,五音令人耳聾”之義。“數”又有“速”之義。也就是言多速失、言多必失、言多傷氣的意思。多言者,心不虛中也。舌通竅於心,言為心聲。神藏於心,多事害神,多言害身。口開舌舉,必傷神氣。多言之害無窮也。

人之語言,妙在節中。易喜易怒,軽言軽諾,口無遮攔,誇誇其談,都是一種浮氣淺薄的表現。對修真人來說,危莫危於多言。故慎獨簡言,口不妄言,不僅是做人處世之要,而且是修真的一大課題,不可不慎!

知理之言不在於多,一言可以大悟,半句可以通玄。倘若言多絮繁,皆是理屈辭窮之故。語言是交流思想的工具。人活在世間,終日與人交往,處世接物,不可能不言。但言要簡約,言貴真誠,言守中虛,所言既無太過,又無不及。人先言而我後言,言之得體,言語平和,言出有禮,語無口過。知此守中少言之妙,言時守靜,不為外情所牽,不隨外物所動,則心自清而神自靜,形不勞而氣不散。寂然不動,感而遂通,此乃言時守虛中之妙。

言語尚且以守中為妙,何況修性命之道,豈可不守中乎?眼不多視,其魂在肝;鼻不多聞,其魄在肺;口不多言,其神在心;耳不多聽,其精在腎;身不亂動,其意在脾。五神既能守中,五氣自然朝元,其精自然化氣,其氣自然化神,其神自然還虛。《道書全集》有雲:“神不外遊精不泄,氣不耗散別無訣;若能四象入中宮,不怕靈丹不自結”。由此可見,修行以守中為要,天地以虛中為妙,其理一矣。

細想“中”之一字,即中空之義,正像風箱未動時的虛靜無為道體,在天地乃是廊然大公,至誠無息之實理;在人即是虛中空靜,谷神不死之神炁。此炁本無方所,無始無終,無間無斷。未有天地萬物之先,中炁之妙,本是如此。既有天地萬物之後,中炁之妙亦複如此。所以中炁為乾坤之樞紐,元氣之本根,萬物之總持,性命之機要。修真人果能知此中炁之理,則天道可知。若能行此中炁,則性命圓成。由此可知“守中”之重要。

“中”者,心也。心是萬化之主宰。儒曰“存心”,道曰“修心”,佛曰“明心”。三家皆以心為道。心有道心、人心、肉團心之分。天有理天、氣天、象天之別。人皆知道在心中,卻不知心在何處?或以後天氣質之心以為心,守其心而執相,虛其心而頑空,制其心則理欲交馳,聖凡不分,理氣不辨,故而勞其心而無成。本性之心人人固有,因被物欲所蔽,為後天氣質所覆,大都有而不知其所有。

修真求道,就是解脫此先天本然之心。六祖云:“不識自本心,學法無益。”此心乃修道之重點。若明此心,見此本性,即是歸宗認祖返先天。大道不遠回頭是岸,隨手拈花證金蓮。此即守中之道的根本目的。

“多言數窮,不如守中”,其意並非絕對不讓人講話。只是說所當說的,說過便休,不立涯岸。不可不說,不可多說,便是言滿天下無口過,這才是守中的道理。守中如風箱,在當用的時候,便鼓動成風,修辦助人成事。如不得其時,不需要的時候,便悠然自止,緘默無事內聖圓融,這便是守中道的大原則。

文章定位: