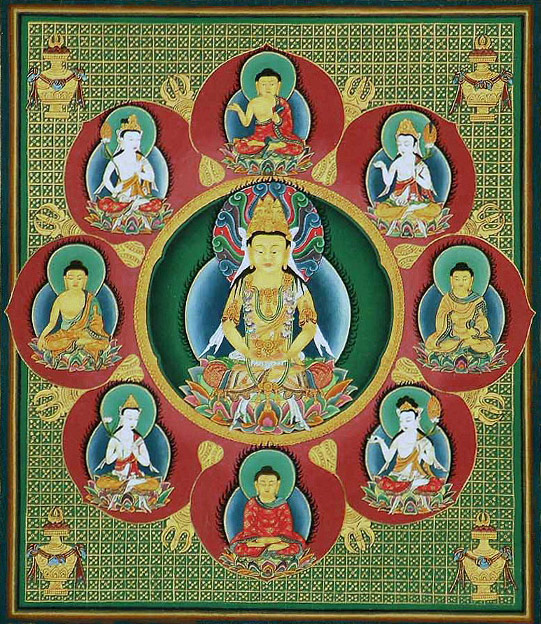

延命普賢菩薩像,現藏於巴黎吉美博物館。

☆南無普賢菩薩☆

普賢菩薩(梵語:समन्तभद्र Samantabhadra),曾譯遍吉菩薩,音譯為三曼多跋陀羅,漢傳佛教四大菩薩之一。是象徵理德、行德的菩薩,同文殊菩薩的智德、正德相對應,是娑婆世界釋迦牟尼佛的右、左脅侍,被稱為「華嚴三聖」。從《法華經・普賢勸發品》描述:普賢菩薩來自東方寶威德上王佛國,至娑婆世界參加法華經聖會。故有推論普賢菩薩來自東方寶威德上王佛國淨土。《悲華經・諸菩薩本授記品第四之二》描述:寶藏佛授記普賢菩薩未來將成佛,名為智剛吼自在相王佛。

另外,有部分日本真言宗人士認為衛護佛門的金剛藏王菩薩(金剛薩埵)是普賢菩薩化身,密教是由金剛薩埵所開創。有一說金剛薩埵為大勢至菩薩或其他佛、菩薩所示現。又有一說,藏傳佛教中的寧瑪派認為,普賢菩薩是普賢王佛的報身。

塑化形象

普賢菩薩的法像一般為戴五佛冠金色身,右手持蓮花或玉如意,左手結施願印,半跏趺坐於六牙白象之上。『秘藏記』末曰:『東南方普賢菩薩,白肉色,左手執蓮華,上有利劍圍炎。 』 『胎藏界曼荼羅大鈔』一曰:『或記云:胎藏八葉中普賢頭戴五佛寶冠,左手執蓮,上有劍,右手伸掌,屈地水向上也。 』又曰:'普賢有重重,法華所明普賢曰:乘白象王現其人前,今八葉中普賢異此,不乘香香不持鈴杵,金剛薩埵名普賢時持鈴杵也。 』 又第一金剛手院之中尊金剛薩埵也。白肉色,左手金剛拳,右手持五鈷金剛杵,密號曰真如金剛。見『胎曼陀羅大鈔二』。已上二菩薩為門眷屬之普賢也。

峨眉道場

四川峨眉山是普賢菩薩的道場,為中國佛教四大名山之一。因山勢逶迤,「如螓首蛾眉,細而長,美而艷」故名。山脈峰巒起伏,重巖疊翠,氣勢磅礴,雄秀幽奇,素有「峨眉天下秀」之美稱。主峰萬佛頂海拔3099米。主要廟宇及景區有報國寺、萬年寺、伏虎寺、仙峰寺、清音閣、洪椿坪、洗象池、峨眉金頂等十餘處。

《華嚴經》的普賢菩薩行願品詳細解釋普賢菩薩的十大願王,以及念誦、受持、修行普賢行願的無邊功德利益。普賢菩薩的十大願王最後導歸極樂世界,幫助一切眾生脫離娑婆苦海,往生西方極樂世界阿彌陀佛清淨國土。普賢菩薩是大乘佛教行願的象徵,是實踐菩薩道的行為典範,以普賢的行願加上文殊菩薩的智慧,就是把行願和理論結合在一起,如此則能究竟圓滿大乘佛。十大願王在藏傳佛教中對應的是七支供養。

這十大願王是:「一者:禮敬諸佛;二者:稱讚如來;三者:廣修供養;四者:懺悔業障;五者:隨喜功德;六者:請轉法輪;七者:請佛住世;八者:常隨佛學;九者:恆順眾生;十者:普皆迴向。」且此十大願永無止息,眾生界盡,眾生業盡,眾生煩惱盡,而十大願王,無有窮盡。

峨眉山金頂十方普賢像 十大願王

聽聞利益

普賢菩薩告善才言:「若有善男子、善女人,以滿十方無量無邊,不可說、不可說佛剎極微塵數,一切世界上妙七寶,及諸人天最勝安樂,布施爾所一切世界所有眾生,供養爾所一切世界諸佛菩薩,經爾所佛剎極微塵數劫,相續不斷,所得功德,若比有人,聞此願王,一經於耳,所有功德,百分不及一,千分不及一,乃至優波尼沙陀分,亦不及一。」

誦持功德

普賢菩薩告善財言:「若復有人以深信心,於此大願受持讀誦,乃至書寫一四句偈,速能除滅五無間業;所有世間身心等病,種種苦惱,乃至佛剎極微塵數一切惡業,皆得消除;一切魔軍:夜叉、羅剎,若鳩槃荼,若毗舍闍,若部多等,飲血啗肉諸惡鬼神,悉皆遠離;或時發心親近守護。」

導歸極樂

普賢菩薩告善財言:「又復是人,臨命終時最後剎那,一切諸根悉皆散壞,一切親屬悉皆遠離,一切威勢悉皆退失,輔相大臣,城宮內外象馬車乘,珍寶伏藏,如是一切無復相隨,唯此願王不相捨離,於一切時引導其前,一剎那中即得往生極樂世界,到已即見阿彌陀佛、文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等,此諸菩薩色相端嚴,功德具足,所共圍繞,其人自見生蓮華中,蒙佛授記。」

經典

《佛說觀普賢菩薩行法經》、《普賢菩薩行願讚》、《大方廣佛華嚴經普賢行願品》。

普賢菩薩像,汕頭市天壇花園

普賢王如來(梵語:Samantabhadra rāja tathāgata,藏文:Kuntuzangpo),又稱法身普賢、阿達爾瑪佛,密宗無上瑜伽部信仰的本初佛(藏文:དང་པོའི་སངས་རྒྱས,威利:Dang-po'i sangs-rgyas,梵語:Adi-Buddha)、原始佛(英語:Primordial Buddha)、最高佛,在藏傳寧瑪派與苯教之中爲本尊極為盛行,其他教派較少修持供奉。

寧瑪派與苯教認為他是本初佛,為法身佛,也是宇宙中第一個佛陀(象徵了一切眾生心中所具備的光明本性,即如來藏、清淨佛性;顯教中本初佛稱為威音王佛)。金剛藏王菩薩(金剛薩埵)、普賢菩薩為報身佛,而大黑天為化身佛;寧瑪派認為大圓滿法即是源起於他,經蓮華生大師傳入藏地。

在唐卡繪像中,其外形近似於印度教的濕婆神,一般以裸體出現,髮髻或全身藍色,與白色的明妃普賢王佛母交抱、本尊雙運,象徵智慧與慈悲的結合。他也是時輪乘最高信仰佛。

普賢菩薩跏趺坐於六牙白象之上

金剛手菩薩 (梵語:वज्रपाणि, Vajrapāṇi, 藏文:ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ།,藏語拼音:phyag na rdo rje),又稱金剛手秘密主、金剛上首、執金剛祕密主、執金剛菩薩、祕密主、密跡金剛、金剛密跡主菩薩等,是佛教極樂世界「無量壽佛」眷屬的八大菩薩(觀音菩薩、彌勒菩薩、虛空藏菩薩、普賢菩薩、金剛手菩薩、文殊菩薩、地藏菩薩、除蓋障菩薩)之一,右手持金剛杵之相,象徵「堅固不壞之菩提心」,是大勢至菩薩化身的忿怒相。

相傳在久遠以前,轉輪王「勇郡」在世之時,有名叫「法念」與「法意」的兩兄弟,同時發出誓言。法念誓願在賢劫之如來出世時成為梵天,俾得經常勸請世尊轉大法輪。法意則誓願成為親近佛陀、捍衛佛法的金剛力士。後世所傳的金剛手菩薩,就是秉承這位法意的誓願而來世間的護法神。金剛手菩薩心咒是明王的通咒。

起源

梵語:Vajrapāṇi,是一個梵文複合名詞,字面意義為手執金剛、金剛在手。金剛手菩薩,為執金剛神之一,即密跡金剛,為天界的夜叉神。他長期隨侍在釋迦牟尼身邊,擔任護法,大乘佛教相信他是菩薩的化身,由釋迦牟尼處領受許多秘密教法,並傳承給後世。

金剛手菩薩、觀世音菩薩與文殊菩薩合稱「三族旌尊」或稱「三怙主」,分別代表「力量、慈悲、智慧」三種特質。

胎藏界中台八葉院

經典

1.《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經‧金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之一》曰:「爾時世尊即入一切如來智三昧金剛三摩地,受用一切如來戒定慧解脫解脫知見。從大智方便大精進,起大智三昧,轉妙法輪。廣為一切普盡無餘諸有情界,拔濟利益,為一切主宰普令獲得適悅快樂,乃至得一切如來平等智通最上大乘現證三昧殊勝悉地等。即以一切如來成就金剛杵,授與一切如來大轉輪王一切佛身寶冠繒帛所灌頂者普賢大菩薩雙手掌中。然後一切如來,即為立名號"金剛手",以金剛手灌頂法而為灌頂。」

2.《理趣釋毗盧遮那理趣會品》曰:「金剛薩埵菩薩,背月輪戴五佛冠,右手持金剛杵,左手持鈴,半跏而坐。」

3.《理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等一十七聖大曼茶羅義述》曰:「蓋表諸佛普賢之身。周遍器世間及有情世間。以其無邊自在理常體寂不妄不壞故有是名也。左持金剛鈴是適悅義。置腰之左表大 我焉。右持五股金剛杵是五智義。轉拳向外示眾生也。於曼茶羅據其中位。而總其眾相。除是而有一十六位焉。蓋正覺之徑路」

4.《增壹阿含經》曰:「世尊受須摩提女請,至滿富城。廣說乃至是時梵天王在如來右,釋提桓因在如來左,手執拂,密跡金剛力士在如來後,手執金剛杵,毗沙門天王手執七寶之蓋處虛空中,在如來上,恐有塵土坌如來身。」

5.《一字佛頂輪王經》凡五卷。略稱五佛頂經。唐朝菩提流志譯。現收於大正藏第十九冊。本經敘述釋迦佛於摩竭陀國菩提樹下金剛道場,應金剛密跡主菩薩之請,入大三摩地,現大轉輪王相,說一字頂輪王咒,時大千世界震動,觀音、金剛主二菩薩悶絕躄地;佛復說一切佛眼佛母真言,二大菩薩即起身,更說白傘蓋、光聚、高頂等諸輪王咒,以明印成就品五十四種印法、世成就品九種印法。全經分十三品:即序品、畫像法品、分別成法品、分別密儀品、分別秘相品、成像法品、印成就品、大法壇品、供養成就品、世成就品、護法品、證學法品、護摩壇品。本經與不空所譯之菩提場所說一字頂輪王經為同本異譯。

6.《金光明經》所載,金剛力士是大鬼神王,與其眷屬五百徒眾皆是大菩薩,皆擁護《金光明經》的聽講者、誦持者。此一力士經常以猛烈行為來捍衛佛法、保護佛陀。

7.《大日經疏》:「西方謂夜叉為秘密,以其身口意速疾隱秘難可了知故,金剛手菩薩,金剛手菩薩舊翻或雲密跡,若淺略明義,秘密主即是夜叉王也。執金剛杵常侍衛佛,故曰金剛手,然是中深義,言夜叉者,即是如來身語意密,唯佛與佛乃能知之,乃至彌勒菩薩等,猶於如是秘密神通,力所不及,秘中最秘,所謂心密之主,故曰秘密主,能持此印,故云執金剛也。」

8.《大寶積經》卷八《密跡金剛力士會》中云:「金剛力士,名為密跡,立世尊右方,手執金剛杵。」「時金剛手菩薩大秘密主神力振動三千大千世界已。即以左手舉取其杵。戲擲空中旋繞七匝。杵旋空已。即時接置安右手中。一切眾會生希有心。合掌頂禮大秘密主。咸作是言。希有秘密主。能具如是廣大力勢。善持最勝大金剛杵。普願一切眾生皆悉獲得如是勝力。」

9.《佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經》「真實變化大勢身,大身堅牢能破他,如日壞劫大熾燃,菩薩圓光亦如是。功德清淨大寶海,善能安住佛剎中,時我一心歸命禮,降伏部多最上王。」

19世紀的金剛手菩薩唐卡,現藏美國魯賓藝術博物館。

化身與識別

以下為相近而相異,易生混淆的佛教名稱:

金剛手(Vajrapāṇi):右手持金剛杵高舉過頭,左手拿繩索或沒拿東西,有寧靜相及憤怒相等相。

執金剛(Vajradhara):是金剛眾生的名稱,包括有:虛空無垢執金剛、虛空遊步執金剛、虛空生執金剛、被雜色衣執金剛、善行步執金剛、住一切法平等執金剛、哀愍無量眾生界執金剛、那羅延力執金剛、大那羅延力執金剛、妙執金剛、勝迅執金剛、無垢執金剛、刃迅執金剛、如來甲執金剛、如來句生執金剛、住無戲論執金剛、如來十力生執金剛、無垢眼執金剛等等。因為金剛手菩薩是執金剛眾的上首,所以「執金剛菩薩」大多是指金剛手菩薩。

金剛薩埵(Vajrasattva):右手拿金剛杵當胸前,左手拿金剛鈴在腰際,為普賢菩薩的化身,和此金剛手菩薩非同一尊。

穢跡金剛:是由釋迦牟尼佛的心臟化現而來的,依傳承不同而有種種身形:二臂、六臂、八臂及靛藍、紅色、藍色、綠色等。漢傳穢跡金剛法本尊形象左腳踩一塊石頭,該石即是釋迦牟尼佛的心臟。很多人將穢跡金剛稱作「密跡金剛」,而導致認知上發生混淆。

於敦煌莫高窟藏經洞發現的金剛手菩薩唐卡,公元9世紀,現藏於大英博物館

金剛薩埵(梵語:वज्रसत्त्व,Vajrasattva;日語:Kongōsatta;藏文:རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།,THL:Dorje Sempa,短稱藏文:རྡོར་སེམས།,THL:Dorsem;蒙古語:Доржсэмбэ),漢傳佛教稱之金剛藏王菩薩,為佛教大乘與金剛乘的菩薩;薩埵即有情,同菩提薩埵(菩薩)之例。出現在東密真言宗與藏密等教法。

在真言宗,金剛薩埵是普賢菩薩同體異名,為密教化身;在藏傳佛教,金剛薩埵是普賢王如來的化身佛,化現種種本尊以教化眾生。

大藏經中,金剛薩埵出現在《大日經》與《金剛頂經》經文。在金剛界曼荼羅中,金剛薩埵位在東方阿閦佛旁。

金剛薩埵是個複合名詞,由金剛與薩埵組成。在印度神話中,金剛為因陀羅的武器,即閃電,其碎片形成鑽石,有無堅不摧之意。薩埵意為有情眾生,是菩薩的字根。

坐於蓮花座上的金剛薩埵,14世紀日本彩繪。

東密真言宗

根據日本真言宗傳承,金剛薩埵為付法八祖中僅次於初祖大日如來的二祖。根據空海大師轉述其祖師不空三藏教言:龍樹菩薩於南印度南天鐵塔面見金剛薩埵。金剛薩埵為龍樹灌頂,並傳授龍樹源自大日如來的密教教法,爾後龍樹菩薩再將密法傳予之後的傳法阿闍梨。此段經歷亦出現在《大日經》。空海對於金剛薩埵的本源未有更進一步的描述。

藏傳佛教

藏傳佛教密法中,金剛薩埵承繼了為金剛持尊者的五方佛,為第六金剛持尊者。金剛薩埵乃是心靈純淨的表徵,為淨化業障的本尊。在藏傳佛教的四大傳承(寧瑪、噶舉、格魯、薩迦)皆修習金剛薩埵法門,為修習本尊法之前的四加行之一。此法門可淨除業障,修補毀壞的三昧耶戒等戒律與誓言;此外也能彌補修法中的缺失,以空性以臻圓滿功德。

金剛薩埵百字明咒

修誦金剛薩埵的淨業法門主要念誦的是百字明咒(藏文:ཡིག་བརྒྱ,威利:yig brgya),祈求金剛薩埵的加持、守護與淨化。

百字明咒之利益功德:得身心清淨、除業障、補闕、獲得首楞嚴三昧、與三摩地相應、除五無間罪及謗佛罪、悉除一切苦惱、離一切諸惡趣、於一切有情無沮壞、一切如來加持、一切悉地現前得未曾有生喜悅安樂悅意、成就三摩地、一切意願皆得滿足、乃至成就一切如來體性。

天城梵文

ॐ वज्रसत्त्व समय मनु पालय, वज्रसत्त्व द्विमूर्ध दिष्ट,दृढ मे भव, सुतोषयोः मे भव, अनुरक्त मे भव, सुपोषयोः मे भव, सर्व सिद्धि मे प्रयच्छ, सर्व कामसु च मे चित्त श्रिया कुरु हूं, हहा हहा होः भगवन् सर्व तथागत वज्र मा मे मुञ्च, वज्रि भव महा समय सत्त्व आः

漢音

唵 嚩日囉薩怛嚩 三麼耶 麼努 播攞也 嚩日囉薩怛嚩 底尾努播 底瑟咤 得哩住 彌 婆嚩 素度使喻 彌 婆嚩 阿努囉訖度 彌 婆嚩 素補使喻 彌 婆嚩 薩嚩 悉地 彌 鉢囉也擦 薩嚩 羯磨素 者 彌 質多 室唎揚 咕嚕 吽 訶訶 訶訶 斛 巴葛灣 薩嚩 怛他葛達 嚩日囉 麼 彌 悶遮 嚩日唎 婆嚩 摩訶 三麼也 薩怛嚩 阿

中文大意

請護持金剛薩埵的教義思想。金剛薩埵將會來帶領指導。穩固著我的物質生活。滿足於我的物質生活。歡喜著我的物質生活。興旺於我的物質生活。請賜予我一切成就。請給予我一切願望滿足及令我的心靈富足。哈哈 哈哈,敬愛的世尊,一切如來與金剛永遠不會遺棄我。金剛顯現,大教義堅定存續著。

除了百字明咒外,短咒金剛薩埵心咒也有淨除業障的作用,因長度短而容易憶念誦持:

天城文:ॐ वज्रसत्त्व हूं

漢音譯:唵 嚩日囉薩怛嚩 吽

清朝藏式金剛薩埵像,左手持鈴,右手持杵。

☆密教☆

歷史上密教流傳地域十分廣大,目前密教在日本和西藏最為興盛。日本密教傳承自中國的唐密,唐密傳承自印度的前期、中期密教。日本有東密(真言宗)和台密(天台密教)兩大分支,東密的道場在東寺、高野山,台密在比叡山、三井寺,本尊是大日如來。西藏密教則是傳承印度的後期密教,藏密流傳於西藏、青海、蒙古和四川西部,本尊是普賢王如來、金剛總持等。南詔大理國還盛行過阿吒力教,俗稱滇密。

佛教密宗的許多儀式與修行方式可以追蹤到亘古通今的印度宗教傳統。密教真正興盛的時間則是印度笈多王朝時期,性力派修行者吸納了婆羅門教和某些沙門教派的部份理論和修行方法,發展出怛特羅密教,其特色是充滿神秘色彩,重視神通、鬼神、瑜伽,及神秘體驗,以密續(稱為怛特羅)作為修行的主要依據,在師徒間一對一秘密傳授。佛教經論中對密意契經最早引述見於說一切有部《發智論》,無著《集論》認為需要對其進行秘密抉擇,金剛乘在見地上認為一切眾生自心皆本性清淨,並融會了許多大乘佛教空宗與有宗的理論學說。這一派認為其他教法都是都是如來的「方便」說法,而本派的教法是如來所宣的「真實密意」,並以這些秘密教典不可輕易示人,需秘密傳授,因此稱本派為「密教」,稱所有其他宗派為「顯教」,或稱為「密宗」與「顯宗」。印度教的怛特羅密教與佛教密宗二者間,誰先誰後、誰影響誰並無確切證據和一定之說。現代密宗又分為東密、台密和藏密。

密宗發展階段,在印度和西藏有的採用經典分類法,依密宗經典的內容來區分,有的以密宗經典完成的先後順序來考量,把《大日經》和《金剛頂經》完成的時期,視為印度的「中期密宗」,在此之前,稱為「初期密宗」,其後稱為「後期密宗」。金剛乘因其所具有的特點,有不同的稱呼。譬如:真言乘、持明藏、方便乘、果乘等,反映了密教發展的幾個不同階段,即陀羅尼階段,持明藏階段,方便密階段和果密階段。

部派佛教《阿含經》亦有咒語,如《雜阿含經》中有治蛇毒呪術章句,《長阿含經》之《大會經》記載:釋迦牟尼說出很多具有保護功能的偈語,為天、神、鬼、阿修羅、五通仙人降伏幻偽虛妄之心。龍樹《大智度論》稱得陀羅尼等功德者名為菩薩摩訶薩,並略有五百種陀羅尼。各種陀羅尼及咒術儀軌等後來集結為「持明呪藏」,以《陀羅尼集經》和《文殊師利根本儀軌經》為代表,多為儀軌、咒語,火祭,講究神通與驅使鬼神等內容,不涉及高深的義理。 當被稱為純密的胎藏界與金剛界密續出現之後,它的地位慢慢被取代,日本空海將其稱為雜密。藏傳佛教,稱呼它為事續,因為它需要倚靠外部的儀軌及咒語才能夠得到相應。

密教來源有二說法,學術界稱其來自《吠陀》與《奧義書》,例如「阿闥婆吠陀經」的咒術有治病法、長壽法、增益法、贖罪法、和合法、女事法、降服法、王事法、婆羅門法;後來,密宗的《蘇悉地經》和《大日經》的增益、降服、息災三法,不但與「阿闥婆吠陀經」咒術的名稱相同,內容也無差異;《金剛頂經》又加入敬愛法與鉤召法,成為五種法。佛教密宗與印度教中的怛特羅密教有一定程度的相似性,比如說,密宗也說人體是宇宙的縮影,與性力派一樣強調世界萬物分陰陽,互相依存,無事物孤立存在。

佛教界稱密教緣自大日如來傳金剛薩埵所說的秘密教門,有不許公開的秘密傳授,及充滿神秘內容的特徵,因而又被稱為密教。由龍猛菩薩開南天鐵塔所取得密教經典,密教經典的梵文叫怛特羅,意思是紡織時的經線。自《蘇悉地經》等起稱為「真言」密教。

胎藏界密法是以密續《大日經》為中心所形成的一個密宗流派。它與金剛界合稱二部純密。《大日經》以「菩提心為因,大悲為根本,以方便而至究竟」三句義為根本,宣說一切眾生自心皆本性清淨,並將行者初發的一切智心比喻為處在「胎藏」;胎藏界密法,結合了方便學處、真言手印、和曼荼羅觀想。

日本密宗稱大日如來代表的就是眾生本有的清淨菩提心,修行真言密法的目的,就是在於發揚這個清淨菩提心,通過三密加持使自己與大日如來合一,最終即身成佛。藏傳佛教稱胎藏界密法為行續、行怛特羅、或二俱續、事二俱瑜伽,視它為下三部密法中的第二部,修持的人較少。宗喀巴認為,行續外在的真言儀軌與內在的禪定修持是同等重要的,所以稱為行續;它與事續不同的地方在於,雖然它也重視咒語儀軌,但是它已經進入理論層次,更為重視般若智慧的層面,因此,它可以被視為是事續的進一步發展。

金剛界曼荼羅,即九會曼陀羅,依次為中間的成身會、其下方的三昧耶會、順時針旋轉的微細會、供養會、四印會、一印會、理趣會、降三世羯磨會、降三世三昧耶會。

金剛乘瑜伽密教

金剛界密法是以密續《金剛頂經》為根本經典的密宗流派。它與胎藏界合稱二部純密,它略晚於胎藏界傳承,但幾乎是同時間出現。《金剛頂經》瑜伽十八會[27]有十萬偈,與《大般若經·初會》(四百卷)規模相當,不空三藏節略翻譯了第一會第一品和第六會,即《一切如來真實攝大乘現證大教王經》(三卷,常稱為《金剛頂經》)和《大樂金剛不空真實三麼耶經》(一卷,常稱為《理趣經》),這兩部經是唐密的中心,後傳至日本,形成東密與台密。

不空三藏選譯了瑜伽十八會中第一會第二品等的少量內容,對除第六會之外諸會的金剛薩埵有關儀軌也多有選譯。北宋時代繼續對《金剛頂經》進行翻譯,施護全譯了瑜伽十八會中第一會即《一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》(三十卷),法賢全譯了第六會即《最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》(七卷),一般認為法護翻譯的《大悲空智金剛大教王儀軌經》(五卷)就是第九會《一切佛集會拏吉尼戒網瑜伽》,而施護翻譯的《一切如來金剛三業最上祕密大教王經》(七卷)就是第十五會《祕密集會瑜伽》,而施護翻譯的《無二平等最上瑜伽大教王經》(六卷)很可能是第十六會《無二平等瑜伽》。

藏傳佛教稱金剛界密法為瑜伽續、瑜伽怛特羅,視它為下三部瑜伽之首,修習的人較少。宗喀巴認為,稱之為瑜伽續是因為他們重視內在的禪定體驗;它與無上瑜伽部最大的不同,是它不可修行雙身法。

胎藏界曼荼羅。其中部的中台八葉院內的佛像,由上方開始順時針方向起,分別為寶幢如來、普賢菩薩、開敷華王如來、文殊菩薩、阿彌陀如來、彌勒菩薩、天鼓雷音如來、觀音菩薩,中央為大日如來。

無上瑜伽密教

無上瑜伽續(Anuttarayoga Tantra)是在大乘佛教晚期所發展出的密宗流派,晚於金剛界與胎藏界密法等密宗派別,但認為自身地位高於之前的密宗教派,自稱為無上瑜伽。其下的密宗流派都有自己尊奉的本尊與密續經典,其中著名的流派有密集金剛、大威德金剛、喜金剛、勝樂金剛等。這些流派可以被大致分類為大瑜伽怛特羅(Mahāyoga)與瑜伽母怛特羅(yoginī-tantras)二個大的流派。在現存的印度梵文資料中,並沒有記載無上瑜伽續這個名稱,只有大瑜伽怛特羅與瑜伽母怛特羅的名稱出現。記載時輪金剛的時輪金剛續是最晚出現的流派。

無上瑜伽續與之前的密宗流派,最大的不同,在於他們重視修練人的內在氣脈、明點、拙火,使它導入中脈,以求快速成佛。他們修練內在氣脈的方式有許多,其中最受爭議的是引進雙身法的修行,以男女間的性行為,做為禪定的一種。 無上瑜伽教派將金剛乘教法概括為生起次第法和圓滿次第法。生起次第的梵語名稱是「鄔巴底札瑪」(utpattikrama),意為使生長或創新﹔圓滿次第的梵語名稱為「奢婆那札瑪」(shavannakrama),意思是無精進施力所生。「札瑪」(krama)有次第和方便兩層含義。生起次第為比量本尊瑜伽,以觀想畫像修行﹔圓滿次第為現量本尊瑜伽。

無上瑜伽續後來傳入西藏成為西藏密宗的主流,大瑜伽怛特羅被譯為父續,瑜伽母怛特羅被稱為母續,而時輪金剛續則自稱為無二續,地位高於父續與母續之上。無上瑜伽部有時專指時輪續,稱為時輪金剛乘。

由於信奉伊斯蘭教的突厥人入侵直接導致了印度佛教滅亡。現代研究中有人聲稱,由於信徒要向密教阿闍梨奉獻瑜伽母以供雙修(一種性行為修行方式),加上其他一些因素而失去了民眾的支持。使東印度波羅王朝的仍與佛教有關的密教最後滅亡。此後印度僅在孟加拉一些地區還有密教活動。20世紀80年代緬甸僧王到孟加拉佛教密宗地區弘法,使全部密宗信徒改信上座部佛教。

漢傳密宗

密宗在漢傳佛教中源遠流長、影響深刻,被列為十宗之一。在成體系的密宗形成之前,稱為「雜密」的一些密法已經就傳入中國,最早見於三國吳黃龍二年(西元230年)竺律炎譯出《摩登伽經》,支謙譯《華積陀羅尼神咒經》,《無量門微密持經》等。

公元8世紀唐玄宗時代,印度高僧善無畏、金剛智,與不空來到中國,合稱「開元三大士」。三位密宗大師,在大唐皇室的扶持之下,於長安的大興善寺(位於今西安市)譯出大量密教經典,宏揚密法,成為唐密的開端。

不空曾奉其師金剛智之命赴獅子國(今斯里蘭卡)學習密法,在普賢阿闍黎座下受金剛界與胎藏界兩部密法灌頂。回中國後先後譯出密法11部、143卷。

在唐武宗會昌毀佛之後,因為失去皇室的支持,需縝密壇城布置與繁複儀軌教授的唐密傳承遭到斷絕,僅留大悲、尊勝、準提、穢跡等較簡明之獨部密法為大眾知悉,詳細儀軌在禪宗、華嚴宗等出家眾中隱密傳承下來。另外未受法難影響之唐密教法在日本以東密、台密傳承保存至今日。 由於無上瑜伽續的發展最晚,只有密集金剛(《一切如來金剛三業最上祕密大教王經》)、大威德金剛(《妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉縛輪觀想成就儀軌經》)、喜金剛(《大悲空智金剛大教王儀軌經》)和幻化網(《瑜伽大教王經》)等少部份密續和儀軌在宋代傳入中國。宋朝與遼、金、西夏等朝代的密教十分發達,法天與天息災、施護同召見,問佛法大意,對揚稱旨。[35]僧人守真「開灌頂道場五褊,水陸道場二十餘會,僧尼從而諸法者三千餘人」。北宋天禧元年曾禁止《頻那夜迦成就儀軌經》進入大藏經,無上瑜伽在明朝後就不再有太大影響。

密宗回流中華 日本密教的回傳,近代先有民初時期,王弘願翻譯豐山派大僧正權田雷斧的著作,並邀其來華傳法。1924年,權田雷斧以七十九歲高齡來到廣東潮州,為王弘願等人灌頂授法,翌年王親赴日本修習密法。繼王弘願後,不少居士僧侶爭相赴日求法,其中持松法師三赴日本,回國後於1953年創立上海靜安寺真言宗道場,因回流自日本人手中,為政府所禁忌,又出現顯密二教互相攻擊,王弘願傳法資格被受質疑等問題,令密教在中國的發展舉步為艱。其後豐山派在香港大坑成立分會,招收信徒,但始終未能擺脫日本人宗教的影子。自1987年法門寺唐密地宮曼荼羅出土以來,國內佛教界一直大力推動唐密復興,已故前佛教協會主席趙樸初先生,及大興善寺界明老和尚對有關的推動不遺餘力。

日本密宗

密宗在日本稱作密教,分為東密和台密。因唐朝中期中日交流的密切,印度的前期、中期密教,由弘法大師空海從唐朝傳回日本。804年,弘法大師隨第17次遣唐使入唐求法,拜惠果和尚為師,天資稟賦,惠果毫無保留地把密宗大法,一一傳授給空海,親封空海為「真言付法第八祖」,賜他「遍照金剛」法號。空海勤奮好學,還學會了書法、繪畫等多種中國文化藝術,以及修路、架橋等先進生產技術。

空海回國後開創真言宗,又因以東寺為發源地,故稱為東密;另有台密,為同期入唐留學僧最澄大師所創,亦稱理秘密教。東密體系於空海大師已大體完備,台密體系是於最澄法子法孫繼續赴唐留學而成。由此瑜伽密教盛行於日本。

東密觀想和實踐雙修是違法的會被驅逐宗門,只有台密和藏密可以觀想跟實踐,先受三壇大戒三昧耶戒最後受金剛界與胎藏界兩大灌頂並專修三密相應就可以即身成佛。立川流在鎌倉時代盛極一時後被禁止。

東密

空海(弘法大師)創始,東密即「東寺(教王護國寺)之密教」之意。顯密之分就是東密八祖空海提出。東密認為僧者應以禁慾為主,密教二祖龍樹菩薩對密宗的弟子也教導要禁慾為主。東密空海門下不准僧侶與女人交談,一定要嚴守戒律甚至規定佛門聖地是女人禁地,所屬東密的寺院不准女人進入,東密高野山的僧侶們到現在一直過出家生活,並沒有娶妻生子。東密有特有的苦修肉身舍利方法。

台密

最澄(傳教大師)創始,台密即「天台密教」之意。後來天台宗的最澄大師在高野山向空海學習密宗時期,把空海的極端苦行和嚴守戒律等規矩帶入天台宗。

密宗在台灣

台灣密宗源自日本密宗,日治時期即有「真言宗高野派」於明治29年(1896年)、「天台宗」於明治44年(1911年)、「真言宗醍醐派」於大正15年(1926年)來台灣布教,真言宗高野派在西門町設立台灣總本山「新高野山弘法寺」,並在各地廣設布教所(例如:花蓮之吉野布教所,今 慶修院)。戰後,日籍僧人皆被遣回日本,台灣也進入戒嚴時代,佛教的發展較為受限,直至70年代悟光上師赴日本高野山金剛峰寺研習真言密法,入真言宗專修學院研習教相,得法為真言宗中院流付法傳燈大阿闍梨,在高雄市內門區創立真言宗光明流五智山光明王寺。

藏密一派則源自西藏,最初有噶舉學會,後則有日常老和尚的福智僧團。 解嚴後的90年代,日本高野山真言宗和西藏三大宗派開始在台灣弘法,各自興盛。

藏傳密宗

流傳在西藏地區的密宗派別,來自印度佛教。它始於蓮花生與寂護,藏傳佛教的四大宗派都有自己的密宗傳承。它包含了四部密續(事續、行續、瑜伽續、無上瑜伽續),但是以無上瑜伽續為主,又可分成舊譯派的大圓滿傳承,與新譯派的大手印,形成兩大主流。

佛教自印度和尼泊爾大規模傳入西藏時,正值印度金剛乘佛教發展期,金剛乘得以在藏傳佛教獲得發揚光大,成為藏傳佛教中最有力的一隻傳承。公元八世紀,西藏便有「金剛乘」或「果金剛乘」的名稱,作為密宗的別名。果金剛乘全名「果秘密金剛乘」。「果」指修行者追求的目標,密教特指通過各種特殊的方法和途徑苦心修證所得的不變大樂。

相對於佛教顯教,因相乘或般若乘提出來的。顯教是因相法,講求理論﹔密教是果法,著重探討實踐方法和輔助修煉的各種儀軌、咒語等,實踐以理論為指導,理論在實踐中得到驗証,兩者互為增益,是不可分割的統一整體。藏密主張以欲貪作為修行的助力,使修行者經由秘密儀式、神通與禪定修行(稱為天瑜伽),得到空見,最終得到解脫。

在西藏一些苯教的神被當時的傳法阿闍梨收編為護法神,印度教一些神祇也被一同收編於護法之列(如象鼻天、地天)。

密密宗經典

宗典籍浩瀚,僅《金剛頂經》據不空三藏稱就有十八會,梵本傳世不多,但中國西藏和漢地保存譯本頗多。漢譯密藏經軌計有400部,681卷,經疏14部,81卷,合計414部,762卷;日本《大正藏》收入密宗著述計193部,1109卷,以上各有少量重譯及複本;西藏甘珠爾中收密部經典728部,丹珠爾收各種經疏、儀軌、成就法等計3120部,全部約合100餘萬頌,約當漢譯3000餘卷。日本和西方國家巳刊行很多校本,如《集密》、《攝真實論》、《寶篋莊嚴》和《成就法鬘》等等。

日本密宗的根本經典,歷代有以《大日經》、《金剛頂經》和《蘇悉地經》為首的「五部秘經」、「三部秘經」、「五經二論」等不同的說法。此外《金剛經》、《理趣經》與《理趣經疏》、《大日經疏》等也很重要。藏密經書中,《聖妙吉祥真實名經》為藏密行者所廣泛持誦,是一切密續最殊勝的根本經典。《時輪金剛密續》為無上瑜伽部最晚出現的教法,除接受過灌頂儀式的人之外密不外傳。論書中最有名是《密宗道次第廣論》。

教義

密宗經典被稱為「持明藏」或「續部。」持明的「明」原為古印度吠陀二字的義譯,以後逐漸轉為聖典,此處的「明」專指本尊咒語大樂,用極其深奧的方法持慧,故名「持明藏」。持明藏,又叫「持明乘」。誦行咒語,聚集資糧,獲得持明果。

密宗是通過布施、菩提心、曼荼羅、真言、灌頂、手印、瑜伽等方便和道修得佛果的,故稱「方便乘」。如果沒有方便相助,難以修得成就。金剛乘著重講述從佛的思想意趣所產生的各種真言咒語及其儀軌道,是方便和智慧雙運的金剛菩薩的瑜伽,最終証得金剛身。

密教世界觀

日本密宗空海認為世界萬物、佛和眾生皆由地、水、火、風、空、識「六大」所造,故稱「密宗六大」。前「五大」為「色法」,屬胎藏界;「識」為「心法」,屬金剛界。主張色心不二,金胎為一。兩者為宇宙萬有,而又皆具眾生心中。佛與眾生體性相同。眾生依法修習「三密加持」就能使身、口、意「三業」清淨,與佛的身、口、意三密相應,即身成佛。

勝樂金剛及金剛亥母像。

雙身法問題-雙身法和歡喜佛

唐朝不空三藏譯《理趣經釋》:「以自金剛與彼蓮華,二禮和合成為定慧。是故《瑜伽廣品》中密意說:二根交會,五塵成大佛事。」傳統上依據安慧對無著《大乘阿毘達磨集論》所引用契經中的「二二數會」的秘密抉擇,將二根解釋為奢摩他與毘鉢舍那即定與慧。現代顯教和密教之間,密教不同傳承之間,對雙身法問題存在諍論。

密宗戒律

早在部派佛教時代,佛教戒律就對剛剛被納入佛法的密咒作出了回應。在《四分律》[51]和《十誦律》中,已經有了與密咒相關的內容。這些小乘戒律開許治療齒痛、腹痛、護身的咒語,而對其他的咒語實行控制。

其後當早期的雜密開始流行時,梵網等大乘戒也都能適應事相,資用於密教的儀軌。當時來到中國傳揚密典的僧人,多有戒行顯著而精通律學者,究其原因,是因為密教修行主要靠咒語法術借他力而為之,因此用嚴明的戒律約束自己,可以補自修之功,並且還有未雨綢繆,防止咒言密法濫用的果效。密教很強調皈依上師,皈依上師可離我慢,並以嫡傳之方式一代一代傳授密法。但東密沒有四皈依,也只是三皈依,四皈依是由藏密所發展出來的。

漢傳密教三昧耶戒

在純密傳入中國的唐代,密僧們仍然保持著重視戒律的傳統。而且為了適應密宗複雜的事相,規定實行密法咒術的次序儀軌,專門的密教律也應運而生。善無畏翻譯了含攝密教戒律的《蘇悉地揭羅經》與《蘇婆呼童子請問經》,並為《蘇悉地經》作供養法,使之廣泛流播。 密教的戒律稱為三昧耶戒。

「三昧耶」在梵語中,是「誓言」的意思,而廣義的說,它有平等、本誓、除障、驚覺四種含義。

藏傳密教三昧耶戒

藏密修學,也首依持三昧耶戒,一般在接受灌頂時受持此戒,但其所出經典與漢傳密教不同。格魯派三昧耶戒取自德光《律經》、慧賢《律經注》與宗喀巴《秘密戒頌》。宗喀巴認為瑜伽部和無上瑜伽部的灌頂都需要遵守十四根本戒,而在他的密宗道次第廣論中,講事部、行部道次第則以蘇悉地經和大日經所宣講的三味耶為主。寧瑪派則認為下三部密法的灌頂各有其戒律,十四根本戒僅為無上密三部共同遵守。在此十四條戒律的基礎上,不同的灌頂又有不同的戒律。如《大幻化網》的戒律,包括五條根本戒與十條支分戒;大圓滿則有二十七根本戒。無論那一派,也以尊師為根本戒。

密教儀軌

密教以高度組織化的咒術、壇城、儀軌和各種神格信仰為其特徵。儀軌極為複雜,對設壇、供養、誦咒、灌頂皆有嚴格的規定,主張修「三密」,即手結手印(身密)、口誦真言(語密)和心作觀想(意密)。三密相應,即身成佛。需經阿闍梨(導師)秘密傳授。

護摩

婆羅門教火祭的儀式,稱為火供,梵語「護摩」,譯為中文是「焚燒」、「燃燒」。護摩的作用是,藉由火焚供品,供養諸天聖眾,以便達到息災、祈福與超度的目的。其祭祀,包括四郊五嶽諸天。婆羅門教有四十四種的外道火供方法。然而如《大日經疏》所記述,佛法之護摩有二:一、外護摩,設壇以世火燒供品。二、內護摩,自身為壇,以如來之智火,燒煩惱之薪。

中陰文武百尊大曼荼羅。

文章定位: