在浩瀚茫茫的宇宙裡,渺渺諸有情一切,皆逃不出因因果果的規律。誰能違背得了它呢?太多有關於因果的話題,諸如“種瓜得瓜,種豆得豆”之類淺易的因果之道,而誰也都懂得“豆種只結豆角,瓜種只結瓜果”的必然性。然而這因果中的“豆種、瓜種”的種子,究竟從何處來耶?源自哪呀?以及在其成為種子所需的因緣條件,一般都甚少去瞭解、追究它、思惟之,即使有瞭解者,也少之又少。

於《攝大乘論》中對“種子”有些論述:

一、種子的來源:關於種子的來源有三種說法:1、唯本有說;2、唯新熏說;3、本有始起並有說。《攝大乘論》認為種子是熏習而來。

二、種子的種類:有“外、內”兩類,外種,如谷、麥等;內種,就是阿賴耶識中的能生性。

三、種子的性質:不是善,不是惡,而是無覆無記的。它是沒有善惡性可以明白的記別,所以叫“不明了。”從種子的能熏因與所生果上,誰也可以說有善惡,但在賴耶中,只能說它是無記。

四、種子的定義:

1、刹那滅:有能生性的種子,刹那生起,隨即壞滅。

2、果俱有:能生因之種子與所生之現行果俱時現有。

3、恒隨轉:賴耶的能生性,相續,無轉易無間斷,直到最後。

4、性決定:種子隨能熏因之力而各別決定,如善種決定起善行,惡種決定起惡行。

5、待眾緣:種子要等待眾緣和合的助成,轉變方能生起現行。

6、引自果:各自種子引各自的果法。

以上的六義,無論內種、外種,都必須具備,否則,不能成其為種子。

五、種子與熏習:熏習有能熏和所熏;種子要成為所熏,必須具備下面四個條件。

1、堅:是有相對的安定穩固之意,雖有變化,但流動性小,能夠保持熏習的能力,功能性不易散失。世親菩薩以風和油來譬喻固定性和流動性。油比較固定,它的香氣能保持到很遠的地方而不散失;風流動性大,不能保持香氣,隨處飄散。種子如果流動性大,就不可能受熏,必須有堅固性。賴耶是屬於相續一類,有固定性,所以就可以被熏習。

2、無記:屬於中庸性,因為善不能受惡熏,惡不能受善熏-唯有無覆無記,能受善惡的熏習。譬如說極臭的大蒜,極香的檀香,都不能受熏。《三字經》說:“人之初,性本善”。其實,人之初,性應是無覆無記、不善不惡。至於說成長後的善與惡,那是由於他自身的業力所招感。因此,賴耶是無覆無記性,這樣,賴耶是所熏習。

3、可熏:有容納熏習的可能性,也就是我們常說的可塑性。種子一旦沒有可塑性,也就成了“朽木不可雕也”。

4、與能熏相應:所熏的還要與能熏性同時同處,不即不離。例如:法師在某天某處講法,信眾聽法接受佛法的熏習必須也在法師講法的某天某處,否則,即使具備上述三義,不能成為所熏,因為不能與能熏相應故。

由這四個條件可知,阿賴耶識必須具備四個條件才是“熏習相”,缺少其中任何條件,都不能成為所熏。

六、種子的生因和引因:能生,是任何一法的能生之因;能引因,是一種能夠引長殘局,使已破壞的東西,獲得暫存的力量。我們都知道,一切事物都遵循著成、住、壞、空的規律。當物體進入壞的時候,並不會立刻消散。如一期生命的存亡,人死後,屍體不會立即散滅,還殘留著,“任運地漸漸消滅”。這就是引因的力量。

七、種子與賴耶的關係:是不一不異的渾融關係。賴耶是無覆無記的。在沒有生果以前,不能分別種子間的差別,也就是種子處於非善非惡之中,與賴耶的關係為非一非異。

八、種子作用的差別:宇宙人生,有著多種多樣的差別作用。這些差別與賴耶相關,而賴耶的差別就是種子作用的差別。有漏與無漏種皆由熏習而來。有漏種?由阿賴耶識與諸轉識同時同處,俱生俱滅,賴耶帶彼熏習而生;無漏種,從善知識所聞正法,如理作意熏習而成。

1、有漏種的分類,或分三種:名言熏習,我見熏習,有支熏習差別。或分二種:共相種和不共相種,[(有受盡相種,無受盡相種)、(粗重相種,輕安相種)、(具足相種,不具足相種)]。其中共相種,是現起器世間的依報種子;不共相種,是現起根身的正報種子。

修行人對治道生起時。只能斷除不共相種,把共相種轉為清淨;因為共相種所現行的共相(器世間),是眾有情共業所感,即使一人證果也無法改變,唯有凡聖對器世間的所見不相同。如《維摩詰經》中說:“心淨,則佛土淨”。佛陀所見世界是清淨莊嚴的;而有情因煩惱習氣,所見世界是五濁惡世。

2、無漏種寄于阿賴耶識中。它雖與阿賴耶識相合,而性質不同。它是清淨無漏的,是法身。未現行時已能對治煩惱,不再造業。對治已造業力,又能因此奉事無量諸佛菩薩。現行後能長法身,解脫身,能斷惑證真。

從以上八點約略可以知道《攝大乘論》“種子思想”的基本內容:主要闡述種子是由熏習而來,有其自身的六種定義和無覆無記的特性,以及種子與第八阿賴耶識是非一非異的關係。

由於種子是熏習所致,有漏種與無漏種皆含於其中,這樣,便構成了世界現象差別的種種不同。一旦有情造諸善業或惡業,便自食其果。假如是種有漏因,便得有漏果——沉淪於六道,生生死死,死死生生,輪回而沒有止息;假如是種無漏因,便得無漏果一一清淨,解脫能斷惑,證真如。

鑒於種子在因果律中的功能作用,故每一有情在造因時,要三思而行,千萬小心謹慎,不要到果報現前時才知生死苦痛,大聲呼救,那時悔恨,未免太遲了!

(以上摘錄-閩南佛學院-堅鈺-《攝大乘論》的種子思想)

《攝大乘論》是唯識學中極重要的一部論典,它不僅體係化在它之前的唯識思想,且使唯識思想的不同面向互相融貫,當然也確定唯識學的基本方向。論中依唯識之境行果,說明大乘的十項殊勝(於聲聞乘),總攝大乘法義。本文則分析第二項的所知相(即是三性)的依他起性,探討其與論中唯識說的關係。另方面,略論先於《攝大乘論》的二部典籍之三性思想,以之作為思想的前史。

首先就思想史上-依據的典籍只限於《解深密經》和《辯中邊論》。其次,針對《攝大乘論》本身,分析依他起性,及其與論中唯識思想的關係。其間涉及依他起性與三性思想,依他起性與阿賴耶緣起,依他起性與唯識的觀行及果證。從而明瞭依他起性與唯識說之境、行、果的關係。

《解深密經》是最早的唯識典籍之一。它的三性思想是以法相的存在論為主,而幾乎不和認識面的討論結合,這可以代表唯識學初期形態。《解深密經》對三性的基本主張如下:

云何諸法遍計所執相?謂一切法假名安立一自性、差別,乃至為令隨起言說。

云何諸法依他起相?謂一切法緣生自性,則此有故彼有,此生故彼生。謂無明緣行,乃至招集純大苦蘊。

云何諸法圓成實相?謂一切法平等真如。

「圓成實相」是指無為法的真如,「依他起相」是指緣生的有為法,「遍計所執相」則是指假名施設的世界和言說行為。

這樣看來三性似乎各別,沒有內在的關係。但《解深密經》也提到以依他起性為中心說明三性的關係:

若於分別所行遍計所執相所依行相中,假名安立以為色蘊,或自性相,或差別相;假名安立為色蘊生、為色蘊滅、及為色蘊永斷、遍知,或自性相,或差別相,是名遍計所執相。… 若即分別所行遍計所執相所依行相,是名依他起相。… 若即於此分別所行遍計所執相所依行相中,由遍計所執相不成實故,即此自性無自性性,法無我,真如所緣,是名圓成實性。依他起相乃是指客觀的所依行相。

這行相是分別所行的所依,亦以之為所依而成遍計所執的所遍計。這當然就是上述的緣生有為法。遍計所執相是在此行相中遍計之而施設假名,安立為蘊等之義,進而言說分別假名所安立義之自性與差別。了知遍計所執而成之名、義、自性、差別不成實即是圓成實的真如性。由之,可知三性是統一於客觀的行相中。經中亦提到依他起性之「緣生法,亦名勝義無自性」。

可見它是進一步注意到以依他起通染淨二分來統一三性思想,但經中未進一步討論。《解深密經》的三性說是就法相的存在而論,同時注意到三性的統一。但未和認識面結合,當然也沒討論到如何與阿賴耶識緣起說融貫,同時唯識觀行亦未在三性思想上論悟入的次第。這一切都待《攝大乘論》才有詳盡的融貫。

《辯中邊論》是以虛妄分別為中心來討論,精要地論說依他起性統一三性思想、於三性上行唯識觀、虛妄分別顯現即是阿賴耶緣起說。而《攝大乘論》則以集中於依他起性,這就是說,《辯中邊論》以虛妄分別統攝阿賴耶緣起說、三性思想、唯識的實踐。不僅注意到認識與存在的統一,亦注意到發生論與存在論的融貫。這當然遠較《解深密經》更能建構唯識思想的整體及其統一。

圓成實性的解釋除了從遍計永無外,《辯中邊論》和《解深密經》也涉及「真如」的面向。就涉及真如的部分,《辯中邊論》比《解深密經》有更豐富內容,同時是更接近《攝大乘論》。《辯中邊論》依圓成實性立三種勝義,而三種勝義又分屬無為的不變異與不顛倒於境的有為聖道。

《攝大乘論》對圓成性的解釋一方面繼承《辯中邊論》,進一步還結合於唯識的實踐上。關於此,《攝大乘論》更詳細地討論到:由無變異故名圓成實。又由清淨所緣性故,一切善法最勝性故,由最勝義名圓成實。「無變異」即是真如,可歸屬於「無變異」圓成實。「清淨所緣性故」,笈多與真諦的譯本各譯為「得成就清淨境界故」、「由成就清淨境界故」,世親釋真諦的譯本為「以無顛倒義顯真實」,亦即是「無顛倒」圓成實。

「一切善法最勝性」則唯有涅盤,亦即不是「有垢真如」而是「無垢真如」。準上所釋,《攝大乘論》對圓成實性的解釋是繼承《辯中邊論》。《攝大乘論》進一步結合唯識實踐的則見於對「四清淨法」的解釋。

「生此道清淨」的大乘法教就是「最清淨法界等流」,此法教是引生清淨正聞熏習種子的因緣。因為《攝大乘論》主張內種必由熏習而成,而正聞熏習的無漏種子乃最清淨法界等流所生,所以立「生此道清淨」。而《辯中邊論》立「心性本淨」(cittasya prabhāsvaratva),所以不依生此道清淨建立無漏因。「得此道清淨」類同於《辯中邊論》中正行勝義的聖道,就《攝大乘論》而言,印順法師認為還通於地前聞思修等。如此一來《攝大乘論》就合理地將唯識的觀行,包含於圓成實性中。

《攝大乘論》的三性思想是以依他起性為中心,而且可以依他起性為核心統一唯識思想。這猶如《辯中邊論》以虛妄分別統一唯識思想。《攝大乘論》對依他起相最豐富的界定如下:

何者依他起相?謂阿賴耶識為種子,虛妄分別所攝諸識。…如此諸識皆是虛妄分別所攝,唯識為性,是無所有、非真實義顯現所依。據此,依他起性可分析出如下的三種意思:依他起是依緣於阿賴耶識的種子而起。而種子以虛妄分別為自性,所以依他起性是以虛妄分別的認識活動為自性。虛妄分別的認識活動就顯現諸識(表像vijñapti),所以依他起性只是表像(唯識vijñapti-matra,《攝大乘論》具體地提到十一種表像)。依他起性是阿賴耶識種子的生起,種子的生起就是進行虛妄分別的活動,虛妄分別就是進行著對象化、表像化,所產生的就是表像。所以依他起性只是表像。因此依他起性可以作為無所有、非真實的義境(對象、實境)顯現的所依。

《攝大乘論》又解釋道:從自熏習種子所生,依他緣起故名依他起;生剎那後無有功能自然住故,名依他起。印順法師講解前半部分是「依他生」,「約依自種子他而生」,這即上所述。後半部分是「依他住」,「約依現法他而暫住」,這意思點出諸法的相互依持而緣生安住,嚴格說仍可歸屬於上述的。

《攝大乘論》再解釋道 依他起略有二種:一者、依他熏習種子而生起故,二者、依他雜染清淨性不成故。

第一種就是在辨三性的一異亦提到「由何異門此依他起成依他起?依他熏習種子起故」。可見A部分在本論中相當重要,於下將開專節討論。第二種是指出依他起本身沒有固定的性質,依雜染或清淨之他而起。

有依他起嗎?為何有依他起?《攝大乘論》認為:因為圓成實性是即依他起上離去遍計執而成立的,無依他起則無圓成實。但確實有佛證得圓成實性,所以依他起性不是無。又依他起是雜染的,圓成實是清淨的,若無依他起則墮於無雜染清淨之過失。所以應有依他起。於此《攝大乘論》轉從實踐面的有染淨肯定有依他起,這是轉由實踐論來證成存在面,此乃佛法以實踐目的來說諸法的根本性格。另從存在面的有圓成實來肯定依他起存在,這是唯識學有宗的「假是依實」而成立的基本性格,幻有的依他起依實有的圓成實而成立。

阿賴耶識緣起是唯識學特有的緣起思想,這正是依他起的性質,這正是依他起的性質:依他起依緣於阿賴耶識的種子而起。如論中或說「阿賴耶識為種子」、「從自熏習種子所生」、「依他熏習種子起」、「依他熏習種子而生起」,這些說法都在重述:依他起性即是阿賴耶識緣起。另依他起性並不是指存在著一個叫做依他起的東西,它只是就阿賴耶識種子的生起界定為依他起,所以當然也不是某一存在依於種子而起。

阿賴耶識緣起所依是識種子,其種子有六義:

(1)剎那滅,在種子能生動作上是剎那滅的,所以是無常生滅法。由此則遮常住不變,不起因果變化的過失。

(2)俱有,種子生果必然是俱時而有的。

(3)恆隨轉,種子的能生性無始來相續,直至對治道起來以前,一直是恆隨轉的。

(4)決定,每一功能性種子有其特有性質,只生起其特有的現行法。由此則遮一功能生一切法和一切功能唯生一法的過失。

(5)待眾緣,須待善惡業熏它才現行。此遮無量的差別種子一時頓現。

(6)唯能引自果。各自種子引生各自的果法。

其次,作為所熏的阿賴耶識有四義:

(1)堅,這是指賴耶的相續變化而又安定穩固,所以可受熏,保持熏習的能力。

(2)無記,阿賴耶識的中庸無覆無記性,能受善惡法的熏習而生善惡種子。

(3)可熏,指賴耶有容受熏習的可塑性,能與他法俱生俱滅時受影響而起限度內的變化。此則簡去真實常住法。

(4)與能熏相應,此指賴耶與轉識同時相應而可受熏。

再次,何謂阿賴耶識緣起? 阿賴耶識與彼雜染諸法同時更互為因。…如阿賴耶識為雜染諸法因,雜染諸法亦為阿賴耶識因,唯就如是安立因緣,所餘因緣不可得。阿賴耶識與雜染的轉識更互為因緣,阿賴耶識的內涵是完全在於轉識之中,在其與轉識更互為緣的階段是完全不能超越於轉識的。

由上可知,依緣於阿賴耶識種子而生起的依他起性,是指諸法的存在性相,即是論中而所謂的十一種識。而阿賴耶識(的種子)則是諸法的根源,亦即是「所知」的「依」因。

具體而言,依他起有三特性:首先,依他起性是指生滅法,不是常住法。其次,它是依因托緣而現起安住,不是自體獨存。第三,它是雜染法,不是淨法。

依他起性是種子所生,而種子以虛妄分別為自性。所以依他起性是以虛妄分別的認識活動為自性。這是依他起性的認識面,此乃結合著存在面,所以依他起性含攝著「認識的形而上學」之課題。以下專就此認識面而論。

首先,種子虛妄分別的認識能力事實上可分析出心識的認取顯境與語言的表詮顯義二層次,而其認識活動的全貌則是此二層次複雜的關係。最後才以名、義、自性、差別的字句來施設言說,遍計執一切。

心識的認知就是分別顯了境相,就在此分別中執取之。所以這是根源的活動,但其分別執取則是以名言概念為媒介。能說與所說是認知與語言活動的依待連繫,但不管是能說所說或語言的能詮所詮都是依於心識。至於語言所構造的名、義世界則又影響心識的分別。所以分別雖以名言為媒介,而名言也就返回來構成分別力本身。因此名言種子可以統攝顯境與表義這兩方面而成為一相依的整體。

其次,何為《攝大乘論》的虛妄分別(abhūtaparikalpa)為何?論中明確地以「虛妄分別所攝諸(十一)識」表示依他起相,「如此諸識皆是虛妄分別所攝」。所以說虛妄分別必然是指涉依他起。但只限於依他起而不涉及遍計所執嗎?四家漢譯的釋論中唯有真諦釋本明確地解釋「虛妄分相」,其釋如下:

論曰:依他性相者,本識為種子,虛妄分別所攝諸識差別。

釋曰:由本識能變異作十一識。本識即是十一識種子,十一識既異,故言差別。分別是識性,識性何所分別?分別無為有,故言虛妄。分別為因,虛妄為果。由虛妄果得顯分別因,以此分別性攝一切諸識皆盡。

論曰:依他性為相,虛妄分別即得顯現。

釋曰:欲顯虛妄分別但以依他性為體相,亂識及亂識變異即是虛妄分別。分別即是亂識,虛妄即是亂識變異。虛妄分別若廣說有十一種識,若略說有四種識。

分別是指依他起,本識的種子,亂識本身。虛妄是分別無為有,當然就是遍計執,是亂識的變異。所以真諦是明顯地主張:虛妄分別不僅是依他起,同時含攝遍計執。印順法師就義理而言亦主張虛妄分別是含依他與遍計,「依他、遍計的本義,是似有的心-分別,無實的境-虛妄」。但《攝大乘論》本身明確地以虛妄分別來說明依他起性。所以,印順法師亦指出:「本論說的『虛妄分別所攝諸識』,看來虛妄分別是側重在依他起。」但這種側重如何理解?

依他起性可以作為無為有、非真實的義境(對象、實境)顯現的所依。顯現非真的義境的乃遍計執,所以說 「遍計所執相,謂於無義中唯有似義顯現」。它是於依他起中遍計的,所以「依他起自性名所遍計」、是 「遍計所緣相」、「遍計所遍計」。因為認識活動的能遍計與所遍計是相待而立的,所以虛妄分別就通指依他與遍計。但從存在面而言,依他起乃本識分別即現起的幻有,而遍計執只是於幻有中「分別無為有」。綜合認識與存在,虛妄分別是通指依他與遍計而側重在依他。

《攝大乘論》基本上認為三性是即於依他起性之有或無似義顯現、有或無起遍計執。綜合言之,即是於種子緣生的依他起上有或無境被遍計執成,這就是從存在與認識上以依他起性統一三性思想。這當然比《解深密經》、《辯中邊論》來得豐富與精確。

《攝大乘論》另以依他起性通染淨二分來統一三性思想。它提到:「於依他起自性中,遍計所執自性是雜染分,圓成實自性是清淨分,即依他起是彼二分」。這類的主張就被包含於所謂的「依他起通染淨二分」,視之為:依他起性通染淨二分。

事實上有很多層次必須進一步分析,由之才能適當地理解《攝大乘論》諸多微細複雜的意義。依他起性是不定性,它沒有定性為染分或淨分,而是染分或淨分的可能性。這如《攝大乘論》主張「依他雜染、清淨性不成」,依他起性可以全為染分或淨分。上所述乃存在面與認識之三性,純就法的理性而言,遍計所執相是全為染分,圓成實性完全無執就全為淨分。

再就修行位次而言,凡夫未聞大乘正法、產生正聞熏習種子之前就全為染分,菩薩完全捨盡雜染則完全為清淨分。依他起性同時具足染分與淨分,這是就無住涅槃(如來不得生死、不得涅槃或生死涅槃無差別),如來已捨盡煩惱雜染但不捨生死(於此方便言具染分)度化眾生,於生死涅槃完全自在、不得不失、無差別。如《攝大乘論》所言「無住涅槃,以捨雜染不捨生死,二所依止,轉依為相。此中生死謂依他起性雜染分,涅槃依謂他起性清淨分,二所依止謂通二分依他起性」。

「自性清淨」的真如,就是法的理性層次圓成實。「離垢清淨」的涅槃應是無住涅槃。「生此境清淨」《攝大乘論》定義為「謂大乘妙正法教。由此法教,清淨緣故,非遍計所執自性;最清淨法界等流性故,非依他起性」。事實上,最清淨等流法界屬法身攝,而諸佛法身的轉依相正是「轉滅一切障雜染分依他起性故,轉得解脫一切障於法自在轉現前清淨分依他起性故。」這正是完全轉依的淨分依他性。

所以說生此境清淨亦可攝於依他起性,但這並不是說一切眾生本具自性清淨心。因為《攝大乘論》明確主張:清淨心的昔無、今有是「從最清淨法界等流正聞熏習種子所生」,且內種子必由熏習而生。而應該是眾生有可能因實踐而成就完全清淨的依他起性。而「得此道清淨」,這應屬依他起性部分具清淨、部份具雜染。

由上可知,依他起性可以轉成淨分,這是根源於最清界法界等流,經正聞熏習大乘正法教而生的法身種子。這法身種子雖是無漏而相違於有漏的阿賴耶識,非阿賴耶識所攝。但它仍寄藏於阿賴耶識中,作為阿賴耶識的對治種子,所以此所知依可以轉染還淨。

問題在於法身種子屬清淨,如何寄藏在雜染的阿賴耶識中,而又彼此和合俱轉?《辯中邊論》清楚地提出「唯於此虛妄分別中開顯入無相方便相」,《攝大乘論》思想亦只能於依他起性中行轉染還淨。而阿賴耶識本身能受熏,所以於種子現行的依他起性中,起正分別的唯識觀行,可以將淨種子寄存於阿賴耶識。

因此無始來的界可以"有餘涅槃"證得,這是即此阿賴耶識而轉依之後才證得的。因此如依他起性上所說之四清淨,亦可於阿賴耶識的轉依上立論。依他起在染位的階段,是阿賴耶識種子的緣生。通染淨二分之際亦可融貫阿賴耶識。所以《攝大乘論》的依他起性可以統攝阿賴耶識思想。

從來未曾聽聞最清淨法界等流之大乘正法的人,當第一次聽聞時,他是以虛妄分別心來聽聞正法,因此產生法身攝的正聞熏習種子。這正聞種子是實踐唯識觀的正因,而唯識觀的四尋思、四如實遍智,都是觀遍計所執相的名、義、自性、差別只是假立設施。

因為依於清淨法教,且所觀皆只是遍計所執而沒有真實義,所以能離執起對治,轉染成淨。這過程就是轉依,轉所知依-阿賴耶識的種子-的染分為淨分。轉得一分的淨分就得一分的清淨依他起,未被轉淨的就是遍計執-染分依他起。

所實踐唯識的過程,就是依他起性部分具清淨、部分具雜染。而全幅展開亦可用以圓成實性得多種意涵來表達。首先轉依須先有正聞熏習所生的種子,這是依緣於「生此道清淨」的「大乘妙正法教」。其次進入「得此道清淨」的階段,此包括地前地上的修行。最後是證「離垢清淨」的大涅槃果。這三階段都是以「自性清淨」為因性。所以說,唯識的實踐是在增長依他起性的淨分,亦可以包攝在圓成實性中。

《攝大乘論》分唯識的果證為果斷的無住涅槃與果智的法身,這些都是在依他起通二分上論轉依而成立。無住涅槃是捨雜染的煩惱不捨生死,生死涅槃無差別,法身的轉依相「轉滅一切障雜染分依他起性故,轉得解脫一切障於法自在轉現前清淨分依他起性故」,這正是完全轉依的淨分依他起,而法身的五自在轉亦是於依他起上的五蘊上論轉依。

就《攝大乘論》本身來討論依他起性,由之解釋《攝大乘論》的依他起性如何整全地融貫唯識思想的各面向:1、就思想史而言,《攝大乘論》較之《解深密經》與《中邊分別論》更融貫地統合唯識思想的各面向,而《中邊分別論》以虛妄分別簡要地統攝唯識思想。2、《攝大乘論》的依他起性有如下的諸性質,而其不同性質正可適當地說明唯識學的不同面向。

其特質如下:1.依他起性是依緣於阿賴耶識種子而起。這特點融攝阿賴耶識緣起,即是唯識境的所知依。

2.依他起性是以虛妄分別的認識活動為自性。這特點融攝虛妄分別。

3.依他起性可以作為無為有、非真實的義顯現的所依。此點融貫遍計執。

4.依他起性通染淨二分。由此特點融攝圓成實,唯識實踐的轉依與果證。

5.依他起性是不定性,乃染分或淨分的可能性。這特點是依他起性可以融貫其他似想的基礎。

6.依他起性可以全為染分或淨分。此點可說明三性的理性面,自性清淨圓成實-真如。

7.修行位次上未聞正法的凡夫與完成轉依證得法身。法身是唯識的果智,由此生出大乘正法教-生此道清淨的圓成實

8.依他起性同時俱足染分與淨分。此點可說明唯識果斷的無住涅槃

9.依他起性部分具清淨、部份具雜染。這特點可說明唯識實踐的轉依過程,正是得此道清淨的圓成實。

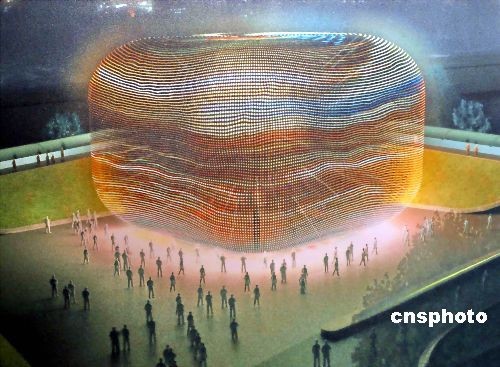

<附則世間的新聞>英國館的“種子聖殿”

在2010年10月上海世博會上英國館的設計,是一個沒有屋頂的開放式公園,展區核心“種子聖殿”外部生長有六萬余根向各個方向伸展的觸鬚。白天,觸鬚會像光纖那樣傳導光線來提供內部照明,營造出現代感和震撼力兼具的空間;夜間,觸鬚內置的光源可照亮整個建築,使其光彩奪目。展區中的“綠色城市”、 “開放城市”、 “種子聖殿”、 “活力城市”和“開放公園”等幾段參觀旅程引導人們關注自然所扮演的角色,並思索如何利用自然來迎接城市面臨的挑戰。(摘自世博官網)

英國館的“種子聖殿”內部結構也與外部相映襯。內部有無數的種子,種子寓意希望,展區核心“種子聖殿”外部生長的向各個方向伸展的觸鬚也有一種發展、追求希望之意。外部與內部完美結合。英國館以種子這種自然生物寓意自己城市的發展,無數個種子,無數個希望,寓意深刻。

種子不僅是生命的希望,也是大自然中最有特點的生物,也是自然的希望,也是生命的源泉。把城市發展與自然相結合,尋求建設一種綠色城市,這也是整個社會發展所追求的高層境界。綠色代表生命,代表希望,有希望才會擁有一切。

種子不僅是生命的希望,也是大自然中最有特點的生物,也是自然的希望,也是生命的源泉。綠色代表生命,代表希望,有希望才會擁有一切。把城市發展與自然相結合,尋求建設一種綠色城市,這也是全人類社會發展所追求的最高層境界。

種子所代表的是全人類的希望,而不僅僅是一個英國的希望,英國館提供的是對未來生存的思索,世博會是全人類對未來物質、思想及生活方式展望的博覽會,不是當下或者以前的文明成果展示。

還有,若是只局限在自己國家的成就上,就失去了國家與國家交流的價值,眼光要面向的是世界,更是未來。簡簡單單的種子讓人們真切的感受到匠心獨運的思想乃至整個人類對未來的期望,這無疑是當屆世博會中最有價值的思想啟示。

文章定位: