徐悲鴻作品

雙貓立軸

雞立軸

竹林仕女

田橫五百壯士

愚公移山

李印泉先生像

馬

水墨畫一度又被稱爲寫意畫,作爲一種畫法,“寫意”是相對于“工筆”而言的,所謂“寫意”,是指用簡練的筆法勾寫對象,取其意氣,而在一定程度上減弱甚至忽略形的存在,達到“逸筆草草而不求形似”的創作目的,只是對主體性情的吟詠和意氣的抒發,一如倪瓚所言:作畫只爲“抒發胸中逸氣”而已。因此,水墨畫從一定意義上反映和體現了文人的價值取向,在思想觀念和審美標准上要遠遠甚于工筆重彩畫。蘇軾曾言:“論畫似形似,見于兒童鄰。”陳造亦雲:“酒可消閑時得醉,詩憑寫意不求工。”即便是近代繪畫大師齊白石,也不由感歎:“畫在似與不似之間,太似爲媚俗,不似爲欺世。” 由此可見,水墨繼承和延續了老莊的哲學理念,通過水與墨的結合,創造出文人心中妙不可言的思想境界,並運用豐富的墨色變化在宣紙上形成了一種獨特的視覺感受。同時,將書法的筆意融合其中,進而充分詮釋出其精神理念和藝術狀態。因此,水墨畫素來注重對筆墨的分析和研究,曆代畫論跋語中也著錄了大量相關理論。

在漫長的發展曆程中,水墨畫最終成爲文人抒情達意、表達情感的工具,其中包涵了文人雅士淡泊避世的精神內涵,一度曾有過輝煌的曆史,但在明清之後,其表現力因囿于筆墨的程式化而逐漸走向低谷,形成萎靡柔弱、缺少視覺張力的局面。

二十世紀初,由于西方文化的不斷侵入,無形中對中國畫的發展産生了極大的影響,水墨畫首當其沖,進入了一個轉型的時期。康有爲最早提出“複古”之路,提倡唐宋繪畫。其後,徐悲鴻大力推行西化寫實政策,提倡“准妙惟肖”,反對“離形得似”,在一定程度上試圖將西方素描基本功與傳統中國水墨畫相結合,卻並未達到預期的效果,反而使得中畫不中,西畫不西,使水墨畫陷入了一個更爲尷尬的境地。

除此之外,對于水墨畫的轉型還體現在色彩方面,傳統繪畫在宋代即有了“水墨爲上”的觀念,色彩被硬生生加入了“工匠畫”的行列,爲文人畫所不屑,僅僅體現在工藝美術、建築和彩塑藝術中。二十世紀始,水墨畫出現了向色彩方向的分離,如:齊白石、林風眠、張大千、吳冠中等,將色彩提到了首要的地位,成爲水墨畫的主要表現手段,謂之“新彩墨”。

水墨畫發展至今,已經形成了一個多樣化的格局,不同形式、不同類型的繪畫作品層出不窮,許多新興的畫家試圖在傳統的基礎上找尋新的發展空間和表現語言,進而衍生出了衆多的現代水墨類型,如:表現型水墨、抽象型水墨、非架上水墨等等。(3)在繪畫的題材、材料和技法等各個方面都進行了大膽的顛覆和創新,不再沿襲舊有的繪畫模式,抛棄了程式化的筆墨和造型,在精神取向上追求自我意識的存在,突出個性色彩,以造成一種強烈的視覺張力。同時,現代水墨畫通過對“形”的解構,力求表現筆墨本身的韻致與精神,從而體現出其自身的精神理念和自我價值。而對于材料的探索和研究,也使得現代水墨畫有了更新的面貌和發展空間,畫家在保持傳統媒材,充分發揮水墨的性能和趣味的基礎上,又加入了新的元素,融合了其他材料,在西方繪畫中尋求靈感,甚至改變其空間存在的方式。從藝術觀念的角度上,爲現代水墨畫的發展提供了一種新思路和新觀念。

然而,無論是何種類型的水墨畫,即便它已經被冠上了“現代”的頭銜,也不能在潮流中迷失自己。不難發現,近年來的所謂“現代型水墨”已經背離傳統越來越遠,以至于大多數的人對其並不理解,畫展觀者寥寥無幾,場面冷清。爲了吸引眼球,有些作品幾乎完全脫離了傳統的水墨程式,在材料技法上大做文章,摒棄了宣紙和水墨,運用大量的肌理來制造視覺的紛繁和混亂;而另一些所謂的“現代水墨”作品則全是由抽象的符合組成,如“鬼畫符”一般,使觀者觀之惶然不知其意。誠然,中國現代水墨經過數十年的發展漸成規模,卻在無意識之間已經逐漸脫離了大衆審美,這對于當初大力提倡“中國畫改良”的先輩們來說,可能也是始料未及的吧?

林風眠早在1929年就曾感歎道:傾向于“抽象描寫”的水墨畫,未能在抽象之路上走到盡頭,卻“結晶在歐洲現代的藝術中”。盲目的模仿和實驗並不能引導中國水墨畫走出現有的迷茫和困境,究竟是繼續地在傳統的道路上前進,還是徹底顛覆傳統,另辟蹊徑?成爲了現今藝術家和評論家們爭論不休的話題。這不禁讓人想到八十年代中期評論家李小山的一段話:“傳統中國畫發展到了任伯年、吳昌碩、黃賓虹的時候,已進入了它的尾聲。盡管當代中國畫並沒有放棄繼續在中國畫園地的辛勤耕耘,但所獲的收效甚微……”。且提出了那句震驚時代的結論:“中國畫已到了窮途末路的時候。”于是,在其後的幾十年間,反叛與顛覆幾乎成了中國水墨畫的主流。從實際的創作來看,反叛與顛覆的對象,及其追求的目標也是不一致的,大致來看,有兩種傾向表現得較爲突出:一種是主張放棄傳統水墨的筆墨程式,通過對西方現代藝術的學習,建構一種新型的現代風格。這一脈絡的藝術家主要以閻秉會、李津等爲代表;另一種是徹底地摒棄傳統水墨的筆墨語言和表現方法,甚至力圖顛覆傳統水墨得以維系的整個文化與審美結構。例如,谷文達的《乾坤浮沈》(1985年)。同時,以周韶華、李世南等爲代表的藝術家,主張將水墨畫的創新與對時代文化精神的表達結合起來,在尋求現代風格營建的同時,在題材上也應予以更新。然而,無論是何種風格的變革,最終都需要面對的是同一個問題,那就是:傳統,我們是將繼續還是丟棄?全盤學習西方並不可取,純粹的沿襲傳統也不是長久之策,只有立足于傳統,重新審視新文化,才能使現代水墨畫走出困境。

于是,從近幾年的各類水墨畫展上,我們看到,已經有不少的畫家開始重新認識傳統,分析筆墨。在不斷的實驗和鑽研之中,大家都認識到傳統繪畫材料能夠提供的語彙、符號和形式感是最具特色、最豐滿、最完整的,而筆墨的韻味也是無窮無盡的,它仍然有再創造的余地,完全抛棄筆墨並不可取,對西方繪畫的單純模仿,只會使自己的發展空間越來越狹小,而最終被時代遺棄。于是,一些畫家開始試圖將筆墨與新的繪畫結構統一起來,從而獲得一種更新的繪畫語境。

重視傳統文化,回歸本土藝術,已然成爲目前水墨畫發展的新趨勢。作爲最能代表中國人文精神載體的水墨畫,也是最具中國原創性的藝術,它不僅有著深厚的傳統,而且有著無限發展的可能性,我們提倡回歸,不僅僅是文化的回歸,還有精神和靈魂的回歸。隨著現代化進程的加快與拓展,水墨的回歸必然能突顯出其時代意義,並呈現出多姿多彩的景象。

http://www.lwlm.com/meishulunwen/201203/638889.htm

水墨在當代——中國水墨畫的當代性和現代性

2010-3-27當代水墨畫展“趣味”開幕嘉賓剪彩現場

策展人靳衛紅在策展前言中寫到:“在“意義”喧囂的當代藝術語境中,作爲傳統的趣味已被破壞得十分嚴重,急于建立意義,急于産生效率,趣味在現今的時空裏無法植根,無法生長,人們已忘記了這種趣味滋養中國繪畫千余年心性。”因此本次展覽希望借由本次“趣味”專題展,沿著趣味這條路,探索這個傳統在當代延續的狀態及其價值。展覽出品人楊凱告訴記者,此次展覽的目的是希望能夠進一步影響大衆,讓大衆在展覽中能夠欣賞到這樣帶有當代文化元素的水墨畫藝術作品。 此次參展的都是經典的當代水墨畫作品,藝術家們也都是這個領域的佼佼者,其中包括四川非常有名的藝術家李華生、老藝術家朱新建,以及藝術家李津、武藝、沈勤、靳衛紅、林海鍾等7人。展覽開幕當天,參展藝術家全部出席了開幕式,與藝術愛好者們零距離交流。

靳衛紅 《獨自NO.1》 68x136cm 紙本水墨 2009

李津 《美麗的風景》 34x69 cm 紙本彩墨 2010

沈勤 《田·秋》 52x69cm 紙本水墨2007

武藝《晨之二》 35x33cm 紙本水墨 2010

靳衛紅 《依靠NO.2》 紙本水墨 68x136cm

李津 《滿園春色》 34x69 cm 紙本彩墨 2010

沈勤《水田·霧還沒散開》45.5x59cm 紙本水墨 2009

武藝《夜之一》 35x33cm 紙本水墨 2010

http://www.99ys.com/zt/shuimo/index.html

2005/9/ 9 - 9/30國際現代水墨大展

快樂看畫去 文 / 袁金塔 ( 師大美術研究所教授 )

解碼大師作品

今天要和各位分享的是世界各國名家的現代水墨畫作,在欣賞畫作之前,我提供一位藝評家 Thomas McEvill 曾宣揚的以 < 看鳥的十三種方法 > 來解讀藝術作品,包括從材料中透露出的訊息﹑畫家生平故事﹑作品的尺寸是否受到買主的限制﹑創作當下的社會環境與內在心緒﹑擺放於美術館的位置等元素,都會影響一件作品給予觀者的觀看經驗。因為現今的藝術作品沒有一個固定的欣賞模式,藝術家創作 影像的意義在於能讓觀眾參與其中進行編碼與 解碼,既可顛覆以往的價值,亦可創作出新的價值,觀賞者可以試著從了解作者的創作原意出發,增加自己的想像與不同時代對於影像的解讀,亦可先從自身的觀點出發,感受一下畫作所帶給自身的震撼,再去對應於畫家的心緒,所以說不論是創作者或是欣賞者,都可加入自身的生活經驗,從不同的角度切入,重新詮釋大師畫作,賦予眼前的影像一個新的生命。

現代水墨宅即便

什麼是現代水墨?和傳統的文人水墨畫有何不同呢 ? 對於藝術家來說,墨和水的交融與組合可說是最能體現東方精神的材料,然而儘管使用的是相同的材料,卻因為身處紛擾多變的現代社會中,畫家不再只去描繪山光水色的好風光,而是直接走入生活與人群,體驗真實生活經驗的粹煉。如 : 在台灣政壇面臨政黨輪替之際,本人藉由所繪製的<換人做>系列,運用現代人容易接受的造型語彙,與椅子或撲克牌作一結合,以此反映出時代背景下,政治取向的心術與口號;而在 < 台灣魚 --- 飄泊的命運 > 中,則是將台灣地圖的形狀與魚身做一結合,加入不同荷蘭 、 日本 、國民黨徽等圖樣,暗喻台灣五百年來遭受不同民族統治的運命,由於在海上飄泊的一條魚一般的居無定所 。

文字和圖像並置的作品

在這兩幅作品中皆採用的是「影像」與「文字」並置呈現的方式,我嘗試利用影像批判社會病徵,更以文字做一結合來挑戰社會議題,引發觀者進行觀看後的辯證思考,若用符號學的說法說明時,便是以多元的 視覺圖像暗示出一連串的「符旨」,然而讀者容易選擇其中的一些卻而忽略了另一些,是故藉由文字的提示正可固著住那些浮動的「符旨」,提供視覺與文字之間的反思,而此種圖文關係的對照,最常為大眾媒體中的廣告參用。 影像的意義在於可以編碼亦可以解碼 、 可以接受也可以改造,過去的價值、現在的價值、甚至未來的價值都會不停地改變, 因此在資訊全球化的同時,影像的支配性對於我們所認知的世界有一定性的影響;這些源源不斷的影像不斷繁殖、複製,影響著我們的感官世界, 因此 閱讀和詮釋影像將有助於思考和創造我們過去、現在和未來的生活文化,而藝術家能做的即是希望透過這種意義的傳達,讓觀賞者主動去建構影像的價值性,也正是現代水墨之於傳統水墨的最大不同之處。

國際現代水墨大展

現代水墨畫具有著更多的包容性,因而在未來的五十年中,勢必隨著東方熱蔓延至全球,因而身處台灣的我,用學術機構的力量,結合上各縣市文化局、大學藝術中心、私人美術館等,共同邀集了從事現代水墨的各國藝術家, 展開一項為期兩年的水墨與文化流變的整合,強 調的是東方文化主體性; 此次展出共延攬了國際知名的現代水墨創作大家近二十人,名單如下 :(楨:畫作無法上傳,請點閱下網址!)

台灣───劉國松、袁金塔、洪根深

大陸───吳冠中 ﹑ 段秀蒼、劉子健、魏青吉、梁銓、仇德樹 、 張羽

香港 ───李君毅、梁棟材、陳君立 、 陳成球

美國 ───王公懿、梁藍波

韓國 ───金秀吉

德國───楊詰蒼

法國───高行健

國際現代水墨大展的境況 by陳坤德

當全球化的腳步加速,區域整合之風的瀰漫下,視覺文化的強植侵入,符號語言的建構強化了個人風格的彰顯﹔而建構新圖像,建立品味的想法正逐步瀰漫在藝術家之中。那麼究竟水墨畫的畫面可能會產生什麼樣的形變與面貌呢?如果以強調繪畫元素作為來說,拆解行為成了最大的公約數﹔對象化之後所建置出的規則與論述結構,提供了觀者不一樣的思考點與視覺經驗,其中個人的自我探索﹔讓作品形成了空前、多元的藝術表現。

因此二十一世紀的現代水墨在揉和西方語境下,早已注入了東方精神本次的國際現代水墨大展,延攬國際知名水墨大家20餘人,並以「水墨生活」為題,主題一為「水墨文化的主體性」藉由國際水墨大家所建置的水墨圖像,譜出水墨文化的精神。主題二為「文人戀物」從物質文化思想的角度出發,詮釋現代水墨中的特質。我們將以巡迴展的模式展演﹔為期近兩年,並以水墨收藏聞名的「長流美術館」為〈國際作品〉首站航向水墨的新紀元。

以下筆者試著將本展的作品歸納為五種類型簡述之:

一、水墨的意向導引:

強調渾然天成與虛實、陰陽的關係,並透過不斷的材質試鍊,開發出獨特的個人表現風格,其中以台灣畫家劉國松為首。香港的梁棟材 亦擅長以山體表現日月交互作用下的浮光掠影,而陳君立則以流墨中的渾然天成應照出山水的對話﹔陳成球的山石交互疊組則張力十足。美國的梁藍波,則以幽暗的色調,豐富的層次、質感為主。

二、水墨的形構:

重視畫面中形體的結組與造形,其中台灣畫家,袁金塔經常能巧妙的幻化視覺圖像,而洪根深的山水幾何,推疊、結構出水墨的新生命。而

大陸的梁銓,以類極限主義式的拼貼手法,看那橫條上勻靜的墨色,正如閱讀文字一般﹔另外,魏青吉的碑石形體,在書寫處竟無文字,只以墨色覆蓋,隱含著更多的寓意。而美國的王公懿,以純水墨鉤畫海螺,造型質樸不加雕琢。韓國的金秀吉則以黑白三角形構組出簡潔的畫面。

三、水墨的解構與重組:

通常讓形體自由撕裂,在重組與檢選﹔透露出畫家強烈的自主性作為﹔其中以大陸畫家,仇德樹的人臉裂形、編組,比較直接﹔而劉子建,試圖將空間實體畫,運用拓印類實物版,作為小結構,節奏感十足。

四、水墨的抽象性思辯:

比較強調精神性的抒發,其中大陸的段秀蒼,以墨形與塗鴉發舒﹔而德國的楊詰蒼,那單純簡潔的線與墨與法國高行健的空靈取向皆是最佳的表達。

五、筆墨交會:

保留傳統筆墨的優越性,一如台灣的胡念祖、鄭善禧或大陸的吳冠中,都保有傳統文人修為與筆墨的堅實能力,而德國的蕭瀚與宜蘭的王攀元,則擅長表達色墨交融的景象。

http://art.csu.edu.tw/exhibition/940909-0930/01.htm

溫故知新─2012-12-07 ~ 12-18第四屆台北當代水墨雙年展

袁金塔,茶經新解

臺北當代水墨雙年展前三屆由萬能科大創意藝術中心承辦,第一屆藉由「時尚水墨」提出,與第二屆「科技水墨」及第三屆「水墨符碼」的擴充,引起相當的迴響之後,為延續其成效及精神,第四屆臺北當代水墨雙年展以「溫故知新」作為策展主題,將於臺北、桃園、臺中、彰化等地巡迴展出。本次展出邀請了來自中國、香港、臺灣、韓國、美國、加拿大、法國、荷蘭、德國、瑞典等地專業的藝術創作者,計有90餘件作品,分別以「當代水墨」、「水墨文學」、「水墨新秀」三大子題分區展出,希望能夠跳脫水墨既定的框架與傳統形式,透過更多樣化的創作技法與媒材,將水墨作為一種文化的表徵,突顯其傳統價值與建置當代水墨的多樣性。

當代水墨計有45位名家參與,如:臺灣的劉國松,袁金塔;大陸的劉子建,董小明;香港的王無邪,呂豐雅;韓國的金秀吉,金大列;美國的林延,華之寧;瑞典的姜瑾;荷蘭的馬蕙;法國的詩藍等,表現風格有抽象,有象徵,有幻想,有批判,有省思,不一而足,頗富創意,可看性高。

水墨文學則邀請當代文壇巨匠:吳晟,劉克襄,楊渡,鴻鴻,方文山5位詩人,並以吳晟詩選中的「陰天」,劉克襄「前桃竹苗丘陵」,楊渡「協奏曲之20 守候的星辰─為世紀末而寫」,鴻鴻「雪巴茶知道」,方文山「迷戀着一氣呵成」等作品,再邀請5位畫家呂坤和,蔡文汀,郭炎煌,林洪錢,吳惠淳共同創作,讓詩人與畫家呈現出畫中有詩的境界,探討傳統文人畫在當代中新的可能性的展現。

水墨新秀部分係為活絡當代水墨藝術創作,獎勵深具當代水墨精神與個人特質之藝術新人。水墨雙年展召集人袁金塔先生邀請劉國松先生共襄盛舉,因而設立新秀獎與創新獎。總獎金新臺幣50萬元,分為國松獎,金塔獎,歐波獎,雨晴獎,八畝園獎等獎項,各得10萬元。從2006年第一屆辦理至今,本屆創新獎(國松獎)得主1名為莊淑珍,新秀獎4名分別為:金塔獎:簡詩如;歐波獎:湯其涵;雨晴獎:洪民裕;八畝園獎:趙懿琳。各得獎作品都展現出新人的創意與水墨創作新氣象。

「溫故知新」─2012第四屆台北當代水雙年展,策展人袁金塔試圖以最宏觀的角度呈現出全面的臺灣現代水墨的發展,本次更邀請到眾多國際當代水墨畫家來臺共襄盛舉,讓臺灣的發展和國際現況互相比較分析,達到交流、觀摩、學習的目的,希冀能呈現當代水墨發展的趨勢,提升台灣的當代的水墨創作以及文化創意產業的具有東方內涵與韻味的設計風格。

2011/3/7~5/5 台灣當代水墨展 東海之東

東海之東-一種專注於平實自在的水墨創作新風貌 /陳苑禎

水墨畫是特屬於東亞的畫種,是源自古老中國的繪畫表現形式,但在經歷西方文明洗滌與調整體質的東方社會裡,不可否認的人們對於水墨畫已然相對的陌生。儘管水墨畫具有悠遠的傳統及許多傑出的作品,亦自有其承傳的繪畫風格與形式技法,在風格中有寫實、寫意、工筆、重彩、潑墨等,形式技法則由不同的風格中擴展,主要展現在線條與墨色的表現上,以筆墨概括之,這些技法套用西方的辭彙,或可稱之為形式語法,但水墨畫的形式語法中還承載了許多的文化符碼、審美風尚以及精神氣質,概因水墨畫在過往歲月中大多流傳於社會菁英份子群體中,是屬於上層階級、知識份子的審美品味。

清末民初,自中國敞開與西方文明交流之門以來,在種種複雜因素的交互影響下,水墨畫面臨了重大的衝擊,雖不至於一厥不振,但漸次的式微是明顯的事實,百年間但見多次意圖復興水墨畫的嘗試努力,但水墨畫似乎與現代社會存在著某種認同與傳承的困難,除了已經常住博物館殿堂的作品,尚有機會獲得理解與欣賞,正在進行中的水墨創作似乎較難走進一般人的文化生活中,陳舊的歷史感彷彿仍緊黏著水墨畫,造成了一種既定的刻板印象。

其實,癥結在於大眾很難在水墨畫中看見與當下社會情境同步的表現,在很長的一段時間裡,傳統的筆墨形式語法體系多半淪為史學上的記頌與表現上的重複,皴擦點染的重複、傳統題材的臨摹與當下情境產生巨大的隔閡,無法表現出可以與現代人溝通及理解的藝術語言,古文化與新世界有著接續上的斷裂,讓無數有意改變水墨畫之衰頹者勞心勞力不已。其實,產生此種困難處境的重要原因之一是東方文明與西方文化霸權爭鬥中處在詮釋與發揚上的劣勢,也就是國勢影響藝術形式的強弱,戰後,美國抽象表現主義風潮對資本主義社會藝術創作的引領席捲,便是一例。

頑固的選擇與柔性的對抗

同屬東方文化並有著血脈移植的台灣社會,在時代潮流的遞變中,亦見水墨畫的擺盪、變動與挑戰,然而即便聲勢不大,關注不多,掌聲不響,仍然有許多人持續在水墨創作中努力與延展,「東海之東」呈現的就是一群風格平實可共感的作品,少了許多傳統筆墨語彙的堆疊,多了形式的蒙養與情感的貫注。

本次展出的創作者是來自東海大學美術系的師生組合,從水墨畫這個歷史悠久的東方媒材出發,如何看待此畫種的擇定,在此援引吳超然的看法,他以「頑固的選擇與柔性的對抗」來總結東海美術在東方媒材創作上的培養。此觀點從兩方面來陳述,首先是形式技法的養成上,他認為水墨畫在技法的鍛鍊、材料的熟悉與畫史發展的理解上,皆需要經歷漫長時間的知識經營與學習累積。因此不論在戰後台灣社會急功近利的發展型態中,或是面臨「全球化」與「國際化」的溝通焦慮感下,選擇水墨媒材來創作,背離整體社會趨力的方向,無異是一種頑固的選擇。

其次,他從東海美術系是國內少數在教學上刻意強調「文人畫」傳統的學系。提出固然文人階層在今日社會已不復存在,「文人畫」的理念也備受質疑,但假定「文人畫」可以在理念上被解釋成一種「精神上的對抗」 ( 非阿 Q 式的精神勝利法 ) ,那麼在一個充斥著激情與喧嘩、憂心被邊緣化的台灣當代藝術情境裡,水墨畫的擇選,其實意味著一種深思熟慮後的柔性對抗。(詳見吳超然,<文人情境與當代視野─論水墨與膠彩在東海美術系的展開>,2006)

「頑固的選擇與柔性的對抗」適切的說明了水墨畫在現代藝術環境中的處境與可能,是真實中帶著浪漫的說法,東海美術系創立於西元一九八三年,而八O年代中期以後兩岸水墨的發展皆面臨重要的轉折,無數的變革皆迥異「東海之東」於的呈現,因此初步了解八O年代後兩岸水墨的發展有助於對照此展清新的風格。

80年代後兩岸水墨的發展

如果追求水墨畫的現代表現是華人水墨創作的一股潛層意識,那麼這樣的認知可以說是在八O年代才在兩岸水墨創作中有了較為激烈而長足的努力與呈現。或許名稱不同,但兩地皆朝著實驗水墨與新人文畫兩方面發展。

嚴格說來,在水墨實驗方面,由於政治環境的不同,對西方現代主義藝術的大量接觸產生了先後,台灣早在六O年代便曾掀起現代水墨的一波高潮,出現了所謂的「中國現代抽象水墨畫運動」,以劉國松為首。將西方抽象表現主義融入了水墨繪畫,提出「革中鋒的命」的口號,期望以此改革傳統水墨畫。而後八O年代初「水墨畫」在省展的正名,屏除了戰後以「國畫」為名的沉重包袱,讓台灣水墨畫有了另一波試圖擠身當代藝術的發展,有的創作者走向現代水墨媒材表現的形式探索,如洪根深的黑畫、黃致陽的水墨裝置;有的藝術家則依循文人畫傳統從中找尋新發展,如于彭、袁旃、潘信華、等,風韻各有不同,亦有藉水墨畫追求東方哲學精神的新表現,如許雨仁、張富峻等人。

對岸中國大陸的水墨革新跟隨著八五美術新潮的藝術變革潮流,也發展成兩大支脈,一是實驗水墨展現的新形式主義與新表現主義,二是新文人畫的玩世主義。大陸實驗水墨主要的意義在於形式創造與自我表現,有評論者將劉國松及谷文達視為實驗水墨的精神領袖,吸引大批創作者的紛紛投入,如王川、石果、陳心懋、張羽、劉子建、王天德、魏青吉、閻秉會等。新文人畫則是對以寫實主義造型觀代替文人筆墨的韻味的反動,主張重新繼承以書法書寫性為重的筆墨趣味,但新文人畫在形式上產生不同於舊文人畫的心理與語法,內容上也呈現出面對現狀的嘲諷、不安及張力,即栗憲庭所言「把傳統士大夫的書卷氣,轉換成現代人的無聊、潑皮、庸懶、消沉、享樂等具有世俗化的反叛意識。」

魯虹以「新時期的水墨畫改革更多強調的是對內在情感的表達和新筆墨樣式的探討。」歸結八O年代後的大陸水墨畫,其實亦適用於台灣。筆者認為相較於台灣,大陸當代水墨的創新之路存在著更多需要掙脫的束縛與傳統,其核心精神是尋求立足於東方文化但卻可以與國際溝通的水墨畫,不免造成多數實驗水墨創作者落入找尋東西方藝術之共同溝通語言以振興水墨畫的迷思,讓水墨畫更不知所云,在抽象語彙中空轉。

而台灣的問題則是整體環境的不振與後繼無人的瓶頸,在此隱憂中,「東海之東」展現出的清新單純顯得突出,這一群創作者並不急著將水墨畫沉重的包袱與難解的習題解決,他們專注於當下,先求呼應現實生活頻率的水墨表現。

我畫故我在-關於東海創作群

這些創作者並非將水墨視為一種媒材,嘗試媒材表現可能性的開發,也不汲汲於以文人畫自居,宣揚延續新舊文人畫體現的知識份子的精神氣度與情調,而是平實的試圖透過水墨紙筆來留駐當下的心靈狀態、情緒抒寫、時間與空間的捕捉、現實調侃甚或是百無聊賴的消沉。

此次展出,有倪再沁的大樹系列作品,滿版的構圖中,藝術家重重積染的墨色,厚實堅定而穩重,除了具象的樹形外,其中幾張的樹形著重於線條的堆累,趨向抽象畫的表現,令人想起蒙德里安的「樹系列」作品。當中某些作品中更在鬱黑的樹形中加入些許留滴或對比強烈的色彩,營造視覺上的強烈反差,有的則在樹上佇立小鳥或掛上金蛇,或是戲謔的拼貼大頭照及彩色貓頭鷹,這個系列同時展現平穩寧靜感與不正經,恰如倪再沁理性感性、古典浪漫兼具的性格。

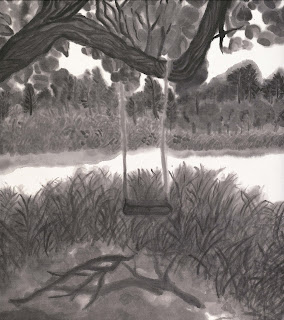

學戲劇出身的倪婉萍,擅於呈現時光片刻的描繪,只有自然而然的景物,沒有人跡,靜止的鞦韆、對望的桌椅、灌木叢與原野,凝神注視,景象靜靜的發散著靈光,富涵文學韻味。周仕健的寫景作品,自在的筆墨瀟灑的表現出台灣竹叢、蕉樹、椰樹並置的景緻,也有登高遠眺的觀海景象。而他一組以倪瓚作品為基底的造境作品,詼諧的用無厘頭呈現了一河兩岸的隠逸之境新感受。沉靜少言的陳秀楟,長期專注於淡墨的研究,不僅熟悉水墨材料的特性,也樂於嘗試各種技法的可能,但她並不炫目張狂的開發煤材的表現性,而是透過時間與筆墨的累積,讓畫中的影像呈現永恆與寧靜,近期的作品以青椒為主題,在線條墨韻堆累中的靜觀,讓人與墨韻一同呼吸。

剛獲得高雄獎的肯定的吳秀倫,透過一系列現代性記遊的作品來呈現旅行中的交通經驗,並從中捕捉自己心境上的變化,在視覺經驗上以攝影表現中因速度差造成的殘影來描繪車窗外的風景,細膩的表現速度感、時間感,也展現出質感表現的轉換,讓畫面中的水墨有著炭筆繪畫的呈現。王珮綺展現的是生活角落,描繪出自我生活中各種物件的堆積聚集,筆墨中留駐著深重的情感,堆積的物件展現的是空間使用者的性格與生活方式,彷如古代文人描繪書齋的景致,以前書齋景致描繪裡還有著重展示現寶的部份,但王珮綺的畫中更多的是真實,繁中馭簡的呈現平常物件的迷人風貌,以無數俐落的線條為日常物件的繁雜,理出了內在的秩序。游良基則以獨特的視角觀察自身周遭的人物與空間,百無聊賴的表現出某種世代族群的生活情調樣態。

平實天真是這群創作者共同的特色,畫中沒有大是大非的爭辯,沒有傳統創新掙脫不開的束縛,他們畫生活,也讓水墨畫生活化。其創作與個人的生命情懷相關,樸實無華的筆蘸著對現實、對生命、對生活、對情感等體驗持續的描繪,真誠、簡單,在空間靜觀與悠遊裡尋找自我之法,不依循傳統筆墨的萬般筆法,如同石濤所謂「縱使筆不筆、墨不墨,自有我在」。也因此他們面對直接當代景物,重新用線條、用墨韻去描寫真實感受的實景物形,筆墨不僅依附在形象裡,也就是說線條不僅只用還來描形,更注入了滿滿的真實情感。

結語

最後,審視當前台灣對水墨畫發展的態度,有兩大現象,一是水墨畫的傳承研究主要限於學院教育的發展,難以擴及普羅大眾的生活與文化欣賞之中。其次,台灣的水墨環境在新創作者的孕養上趨近緩慢,九O年代後竄起的創作者幾稀,並存在著趨附當代藝術的斷裂。整體而言,大環境少有適當(友善)的機會及環境來發展與曝光不同的水墨創作可能,進而使其獲得討論研究的可能,一般人也難有對水墨畫現今風貌的認知機會,因此也就對水墨畫更為陌生。祈望台灣能發展一個接納發展水墨畫的環境,重新關注水墨畫,給予機會,讓更多比「東海之東」還要東的風格繼續出現。

游良基<秀倫> 水墨 宣紙

游良基<電視與一朵假花> 水墨 宣紙

陳秀楟<阿椒> 水墨 宣紙

倪再沁<一棵棕櫚樹> 水墨 宣紙

倪再沁<大樹與黑蛇> 水墨 宣紙

倪婉萍<九份餐館> 水墨 畫仙板

倪婉萍<月光小棧> 水墨 畫仙板

倪婉萍<南方一景> 水墨 畫仙板

倪婉萍<屏東房舍> 水墨 畫仙板

倪婉萍<鞦韆> 水墨 畫仙板

倪婉萍<衣服> 水墨 畫仙板

倪婉萍<海角> 水墨 畫仙板

倪婉萍<天涯> 水墨 畫仙板

周仕健<倒影> 水墨 宣紙

周仕健<彎腰> 水墨 宣紙

吳秀倫<逼近> 三聯作 水墨 宣紙

王珮綺〈生活拼貼IX〉水墨設色‧宣紙100×200 cm

王珮綺〈廚房〉水墨設色‧宣紙 100×200 cm

王珮綺〈LULU I〉水墨設色‧宣紙 100×100 cm

http://hitdongdong.blogspot.tw/

詳參【圖博館】:《中國一百位巨匠》《劉國松》《張大千》《黄賓虹》《傅抱石》《李可染》《高劍父》