這是《法國福特萬格勒協會/大師的工作室/音樂家看福特萬格勒 (卷一)》裡收錄的一篇文章。

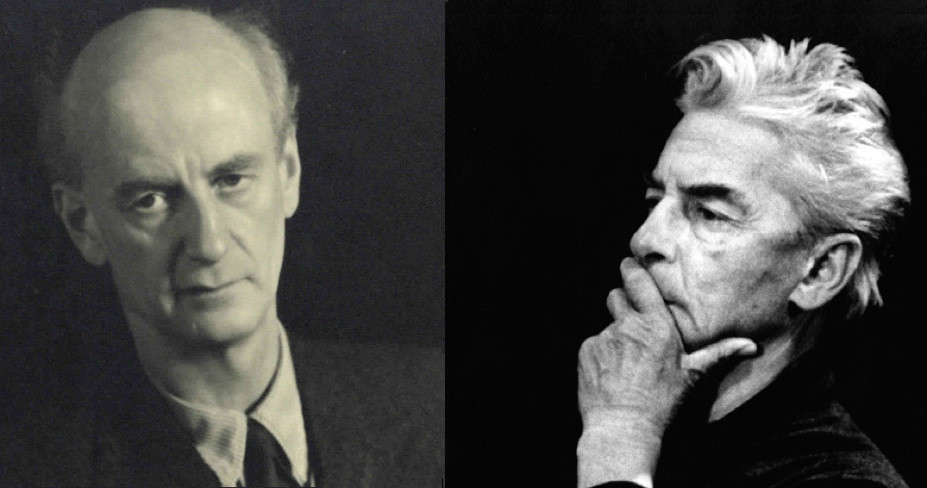

卡拉揚和福特萬格勒之間的恩怨情仇常常可在各種資料中讀到。這兒,我們不妨擺脫那些音樂之外的是是是非非,來看卡拉揚怎麼從音樂上看待福特萬格勒。

另外,該單元已經翻譯的其他文章如下,敬請參閱:

我聽了福特萬格勒的音樂會── 一位美國樂迷的音樂會留念

安塞美 論 福特萬格勒 和 托斯卡尼尼

福特萬格樂的錄音師——弗利德里胥·許納普 訪談錄(一)

布蘭德爾 論 福特萬格勒

______________________

卡拉揚看福特萬格勒:猶疑之後的決斷 DECISIONS AFTER DOUBT

對我來說,福特萬格勒代表一個完整的世界。我接觸到他時還很年輕,大約是13 到14歲時,第一次去聽他的音樂會。自此之後在我的生涯和各種活動中,他的洞見(vision視景)一直長相左右。

例如,我記得當我擔任亞琛市音樂總監時,朋友邀請我去科隆聽福特萬格勒的音樂會,於是我去了。曲目首先是舒曼四號,接著一首序曲,最後是柴可夫斯基的交響曲。福特萬格勒詮示的舒曼為我開啟了一個全新的世界。我深受感動,而為了保有這深刻印象,我並未留下聽其餘曲目,而是直接打道回亞琛。我的朋友見到福特萬格勒時對他說:「你知道嗎,你的音樂會真精彩——那個舒曼四號⋯⋯」福特萬格勒接著回覆說:「噢,是這樣啊!所以⋯⋯柴可夫斯基就沒啥可取了?」

福特萬格勒指揮的舒曼四號所造成的印象,是這樣不可思議地強大。我記得十分清楚,第三到第四樂章間的轉調過門樂段實在龐大驚人。

這是他典型的手法:某樣東西要消逝了,接著,經過一段沈默或短暫的寧靜後便發展出新的東西。就是這些時刻,他賦予獨特的豐富表情進而獲至某種令人讚嘆的東西。我接掌柏林愛樂時的樂團首席Siegfried Borries告訴我:「你知道嗎,在這些時刻時,我們常常覺得他正在尋找一個出口,他正試圖避免不確定性而嘗試發現新的詮示之路。」

他的情況便是如此。那不是探究或發明,而是實際上的一物之消失以便另一物之存在。

「當他想要設法改變和弦時」Borries 說,「他往往投給我一個無助的眼神,於是我就著手起奏(attack/著手解決)。樂團都十分習慣於他的指揮,所以他們準確知道從哪裡接手,同時充滿感激地望著他,於是演奏順利進行。」

我們可以從這這裏看出他認為重要的是什麼,以及,歸根究底生命中最基本的狀況是什麼;那就是:經過懷疑之後的新的決斷。因此,不論在貝多芬五號的第三到第四樂章的或其他地方的轉調過門,對他來說顯然都是同一回事。

我們不可忘記,影響福特萬格勒指揮和詮示方式的人是阿瑟·尼基許 (Arthur Nikisch)。當我在拜魯特指揮期間,曾和一位名叫Linke的低音大提琴手聊了不少,他曾在尼基許手下演出。有一天我問他:「請告訴我,尼基許他魅力的秘密是什麼?」他回答說:「你知道嗎,他有一種特別的能力,不論對於獨奏者或器樂組,他都有準確的決斷和託付能力。而不論在排演還是正式演出時,他一旦站上樂團前面,會對低音大提琴或其他特別的樂器組發出『我信任你』的訊息。而這份信任馬上就感染整個樂團。」這是他神秘魅力的所在。

有一天,有人問柏林愛樂的一位樂手:「那麼,你們到底怎麼著手跟著他(指:福特萬格勒)起奏?例如,以《馬太受難曲》中一段有名的慢板樂章開頭來說?」當年的低音大提琴手Linus Wilhelm 回答道:「當向下、顫抖著的拍子傳到我的樂器組,我便著手開始——我輕輕推一下弓,這時整個樂團注意到了,於是演奏開始。」

附註與補充資料:

___________________

* 摘引自布蘭德爾論福特萬格勒:

福特萬格勒微微後仰、傾斜著身體、伸長脖子,他面對樂團的樣子就像檢視眼前無垠浩瀚的空間。他的拍子幾乎和當今的指揮家絕然不同。他可以瞬間極為準確地進入很弱的拍子。有時,則在身體全然放鬆的狀態下,展開的雙臂搖擺下降,這時樂團必須猜測哪裡是強拍。如此產生的聲音,其巨大的強度是我從來沒聽過的。於是“ 朱彼特雷聲 ”的意象排山倒海而來:福特萬格勒在雷聲之前總是先有閃電形式的律動,使樂團的演奏稍稍落後於拍子(如果有一個明顯的拍子的話),並誘導大提琴和低音大提琴微微預先進入,以為渾厚響亮的聲音打下基礎。根據福特萬格勒的說法,亞瑟 · 尼基許 是唯一的指揮家,能演出天然而不著痕跡的音樂。在這方面,福特萬格勒自詡為尼基許的學生;而且相信在指揮身體上,任何肌肉的收縮變化都會在樂團的聲音中顯現出來,這就跟照相感光底片上捕捉到的複影一樣。(參閱:布蘭德爾論福特萬格勒)

**摘引維基百科上有關福特萬格勒與卡拉揚的資料:

福特萬格勒在1948年重返舞台,同時也意味著卡拉揚一直在維也納,柏林和薩爾茨堡這些音樂重鎮之前不得正門而入,加上卡拉揚身系繁忙的任務,所以他只得零星的機會與柏林愛樂樂團接觸。福特萬格勒還曾致信柏林愛樂樂團委員會:

「我只對一位同僚有異議,不錯就是卡拉揚。他在柏林與你們合作指揮,我當然無話可說。但是如果要他帶領樂隊巡迴演出,我則認為不妥。樂團與一位指揮一同出遊,無疑就是進一步合作的開端。而這種問題,不能單憑某一位指揮的票房號召力去考慮,而且要看樂團和指揮的關係如何來決定。與一些媒體的報導相反,我對卡拉揚毫無敵意,而且我怎可能會有呢?可惜的是,敵意來自他那邊。由於他的阻撓,我不能在維也納與維也納愛樂樂團一起、在已經安排好的巴赫音樂節上與合唱團演出音樂之友協會的《馬太受難曲》。而協會則聽從了他的號令,因為這等大型的巴赫音樂節要靠他才能成行。」

為EMI物色錄音人員的瓦爾特·李格兩邊都不能得罪,他曾說:

「很不幸,從1946年到福特萬格勒逝世,我一直在福特萬格勒博士和馮·卡拉揚之間當首席和事佬。在那段日子,卡拉揚奉守斯多噶派原則,低聲忍受,可成模範。就是他的密友也未曾聽得他的一句怨言。他對此作過的唯一評論就是『那位老人家是自作自受。但他倒是教會了我,要想長享尊崇,就得提攜扶持自己的同僚。』他現在正是做著他所說的。」

(參閱:維基百科卡拉揚條)

文章定位: