《十三座城市》王盛弘著,馬可孛羅出版

旅人王盛弘(1970-)的態度是很清楚的:寧可在風景間悠緩穿梭,也不願被時間催趕,盲目移動於指南上的重點標誌;出發前僅閱讀必要的食宿資訊,但歸返後,卻藉由各類相關文本的追溯與研讀,反芻途中所歷人事物。因此,繼《慢慢走》後,又一冊由他導覽的「在路上」,走過香港、東京、上海、巴塞隆納等十三座風格殊異之城,看「像我這樣一名觀光客」,如何在缽甸乍街舞廳旁,青春如紅海分割兩界;或於倫敦街角,尾隨一首街頭藝人的歌,憶起早夭的友朋;或耽擱在被冬令時間撥慢的聖哲車站,枯等一班遲來的列車……總在那些異國街道與建物名稱中,旅程所賜予創作者的明暗,光陰,與其內在視野交響。輯二以京都的石頭做為基礎的十二篇連作,更展現王盛弘所服膺與企圖的美學,文中舉日本國民畫家東山魁夷的態度以為寫作過程的核心態度,「富有科學精神而非僅僅乞援於靈感」,如此,當細聆他深度探究的京都風物,彷彿也置身禪花園,背後的苔石歇著一抹老月光。

《小書房大天地》蔡明燁著,立緒出版

以「西方文學閱讀地圖」為副標題的本書,銜接作者蔡明燁(1965-)前兩冊《英倫書房》和《英倫蛀書蟲》,仍舊關心閱讀種種。書分三輯,輯一「作家的心事」以較廣的篇幅談萊辛、索爾.貝婁等六人,除了詳列作家書目,也注入作者的凝視與詮釋;輯二「文學獎的背後」則大規模列舉歐美重要文學獎項,如柑橘獎、曼布克獎、衛報首部作品獎、普立茲獎……的史略,並為獲獎作品目錄製表,簡短提評,資料詳實,有助一般讀者清楚了解歐美諸多獎項的用意與精神;輯三「隨筆與報導」,除了談中國《冰點》週刊被停刊的始末,探討新聞自由與政治改革的拉鋸,亦關心某些暢銷書背後所暗含的社會意義,書末兩則當讀者與作者相遇的短文,更充分透露蔡明燁在冷靜報導角度之外,做為一名愛書人的赤子之心。

《荒木經惟.走在東京》荒木經惟著,阿夜譯,麥田出版

日本攝影家荒木經惟(Nobuyoshi Araki,1940-)選擇以步行方式漫遊東京,無論喧囂如澀谷,老街如谷根中,日常如成城,都藉黑白映象讓拍攝者與被攝體互愛,在難得的逢魔時刻,感覺一份回到子宮的安心。整冊文字與寫真,醞釀近兩年時光,依月份推移,想讓「每趟『散步』也形同一部『私小說』」的荒木經惟,與其說是怪怪歐吉桑,毋寧更像一個浪漫赤子,偏愛偕同美人出遊,將城裡的摩天樓群看做「陽具」與「墓碑」,街道融混著「神聖」與「世俗」;有時「不知不覺中,還是拍下了幸福論」,有時,則無意中捕捉夕落時空氣的哀愁。除了總將視線落於美麗女子,他亦多情地攝下了老人,貓,孩子,學生,滑板男孩,動物塑像……這些「久違的純真照片」,搭配獨樹一格且可愛爆表的旁白,既是一次往事街道的重踱,也是個人風格強烈的影像版「都市論」。

《花甲男孩》楊富閔著,九歌出版

無論以歌謠般複沓句型,同時觸碰網路/血緣課題的〈暝哪會這呢長〉;老婦騎單車報喪,並一路帶出丈夫風流韻史的〈逼逼〉;透過一場葬儀,翻譯青春戀曲的〈聽不到〉;糾結家族手足恩怨,混搭民間廣播電台情調的〈唱歌乎你聽〉;講述自我認同和島嶼混血的〈我的名字叫陳哲斌〉;緊扣流浪教師議題和中年危機的〈繁星五號〉……楊富閔(1987-)的首本短篇小說集《花甲男孩》恰似一次台南少年對台灣的把脈,將此地人物改變情狀、家庭病癥,以詩意富音樂性的文字轉述,又不泥於文字,而每每於結構的巧思安排中,揭開那層薄膜,使鄉土庶民信仰和生活溫度,在人神共處的廟宇、院埕、暗室,流出鮮紅色疼痛。字行間偶見青春慧黠,加以獨具一格的網路田野觀察,讀來滿溢光影與聲響。壓卷作〈花甲〉不無科幻地指涉一個大雪的未來,夢中之屋未及落成,但只要「擱乎伊一點時間」,那男孩想必會繼續深情注視我們的島,用他的巫言,說出更多後來的事。

《沒有了鮪魚,沒有了奶油》新井一二三著,大田出版

在新井一二三(Arai Hifumi,1962-)眼裡,東京是夕陽色的——眼前雖仍燃燒著日落的輝煌,但可預知的是緊隨而來的龐大黑暗。抱著這樣一份警醒,以短短的報導篇幅,旁觸政治、社會、教育、民生、文學、旅遊……等多樣議題,是有別於以往各類主題寫作,一次較為即時而緊湊的演出。時間範圍鎖定在2008年至2010年,自民黨大敗,日本政壇「地殼變動」,所折射的不也是人們歷經全球金融風暴以來企圖擺脫生存困境的渴望?但當日本政府放任企業弱肉強食,骨牌效應般產生的種種失衡,寄居於一則流浪漢所寫的和歌,顯影在「日比谷過年派遣村」,形塑了大學畢業生的「就職冰河期」,或甚至有「愈窮愈胖」的社會弱者。日本,不盡然是台灣的下一站,但是從東北亞吹來的憂鬱風向,在剝除特有民情之後,或也可做為全球化時代的共同借鏡吧。

《慢情書》林達陽著,馥林文化出版

130封由旅人沿途傳出的短訊息,和20封來自「秋天的兵」寫給戀人的日記,組成了林達陽(1982-)新作《慢情書》。藉詩意文字轉述的,泰半不是情節,甚至有意剝掉異國場景的地域性,篩剩的是絮語般第一人稱對第二人稱的說話。我們無能追索何以曾經美麗的雨中騎車,遞給街頭藝人的硬幣聲響,攜手路過的樂園,卻必須按停、離開?心意既然緩慢失速,懸念於是轉為海邊高地,林木,當令水果,新規畫的住宅區……生活中所能附依的意象群組,林達陽有意在敘述中撥出沉默——意義藏在空白之中。同樣被隔以兩個時空的,還包括營區裡的「我」,除了觸及新訓細節,情緒仍迂迴反覆,抒情撫摸昨日所逝,如何「妳是我的最後一個僻字了」;如何藉由親密的寫,「我才能繼續停留在半空中」;如何當自由靠近,「我還能寫怎樣的信給妳呢?」

《晝的學校 夜的學校》森山大道著,廖慧淑譯,商周出版

自稱「犬科」、師承細江英工,廣義說來是「垮掉的一代」,因而總是「在路上」的森山大道(Moriyama Daido,1938-),在風格強烈的「野犬三部曲」中,自傳性濃厚地回溯人生各階段;《晝的學校 夜的學校》則以講座形式,收錄四場對於年輕學生提問的回答,偶爾透露個人攝影觀與世界觀,細節討論如相機和底片的擇取、光圈的使用、拍攝現場可能遭遇的狀況,間以行走新宿、巴黎、夏威夷等地實拍經驗,看這名廣受歡迎、曾為宇多田光、Mr.Children等藝人掌鏡的名家,如何在歷來所遇的困頓和出局中,梳理內在強大欲望與自我意識,他將街上行人視同化石,並不與攝影者互愛,並偏好匯聚欲望總合的都會載體,強調質就藏在量之中,而攝影師總能從現世給予的記號提煉出抽象性,當快門如同心跳般按停,那一瞬之光,如此「純潔」。

《遠走到她方》陳明柔編,女書出版

緣起於2006年,一場由陳明柔與楊翠共同籌畫的「台灣女性文學學術研討會」,邀集眾多學者與14位涵括不同文類的當代女作家:季季、李昂、陳燁、陳雪、鍾文音、陳玉慧、周芬伶、廖玉慧、阿烏、蓉子、杜潘芳格、利玉芳、朵思、江文瑜與會。其後,經過論文修訂、編纂成上下兩冊《遠走到她方》。在此文學論集中,每一位作家都附上小傳和創作文本,後頭則跟著一至二篇由國內學者或博士生所撰之相關論文。除了爬梳「台灣」與「女性」創作者之間的互寫,個人創作美學的挖掘,亦針對專著或作家單一時期細剖:女性如何發揮歷史意識與家國對話,如何看待自我身體並分享神祕體驗,如何詮釋婚姻狀態或展現母親形象……論者中亦不乏優秀的女性創作者如賴香吟與李欣倫,猶如一次隔世代的「她方」對話。

《犧牲》近藤史惠著,王蘊潔譯,皇冠出版

一個原本擅長田徑的男孩,因為「對勝利感到害怕」,偶然發現自由車比賽規則裡,主將和副將的角色扮演,能微妙修改勝利的定義,在各方考量後,毅然投身自由車隊。由於自身實力不弱,加之心中對成功保有相當的彈性空間,一心盡責輔佐,反而在環日賽中騎出佳績,更獲得西班牙車隊挖角,一路挺進世界級三大賽……日本作家近藤史惠(Kondou Fumie,1969-)以明快流暢的筆法,將自由車隊特有的倫理與細節展現,除使讀者輕易就進入自由車運動的獨特與優美,整本小說圍繞著車隊新舊選手之間的競爭、個人意志的強悍與軟弱、運動員近似武士道般的精神,都化為緊湊情節。公路賽上,無論是輪流領騎,或卯足全力相互競逐,緊要關頭時,副將耗盡心血,只為了讓主將「踩在我的背上翱翔」;又或者,種種爾虞我詐的計算,都不僅是選手的騎乘踩踏——職場之中,不也時時出現這樣的「犧牲」?

《潮浪情緣》克勞蒂.葛蕾著,邱瑞鑾譯,商周出版

閱讀《潮浪情緣》,需要一點耐心,像閉氣在水中下沉,等待克勞蒂.葛蕾(Claudie Gallay,1961-)給出她手中的風景,看她如何絮語法國西部諾曼第小漁港拉亞格(La Hague),用短而促的呼吸節奏,拼貼港濱人物生活。全書以一個沉浸在傷逝痛苦中的女性野鳥觀察員為主述,她在拉亞格遇見另一名被記憶紋身的男子,試圖保持禮貌距離,卻彼此牽制,抽出對方身上那根時間的棉繩:看多年前一場船難,如何毀滅不只一個人的人生。而當往事漸被潮浪沖蝕,理解和原諒是可能的嗎?看似單純的小鎮,原來也能成為推理現場?作者除了細膩安排幾個愛情的對照組,使全書層次增深;又工筆書寫海港特有的自然景貌:飛鳥、強風豪雨與矗立海上的燈塔,時而穿插法國詩人賈克.佩維於彼地生活的殘影,為字行間湧來的潮騷,增添一抹詩意。

《陌生的憑弔者》天童荒太著,張智淵譯,圓神出版

謎樣的年輕男子,走遍日本各地,為陌生人憑弔,不問其死法,只問生者是否知道,死去的人「愛過誰?被誰愛過?做過什麼事而受人感謝?」小說家天童荒太(Arata Tendo, 1960-)新作《陌生的憑弔者》即以這名四處流浪、哀悼的人為主旋律,拉出三條變奏:嗜血的週刊記者報導出社會與私記憶的黝暗角落;男子癌末的母親如何積極面對將來訪的死,並體恤兒子內心的柔軟與疼痛;一名曾遭棄、家暴,最後殺了第二任丈夫的女人,精神瀕危,強烈質疑愛和生存的本質——而他們卻都因男子不懈的「憑弔」之舉,受挫,思索,脫胎為新。天童荒太敘事誠懇動人,巧妙翻轉角色心境,雖揭穿日本社會諸多實相與困境,目光卻隱隱向善。男子之所以成為「憑弔者」,自有未言之隱,卻因其無差別的注視,讓死亡只是結果,而生命的轍痕能被一人聆聽,且牢記於心,彷彿才是更重要的事。

《格理弗Long Stay台灣》李喬著,春暉出版

2003年起主持四個客語電視節目,將近三年時間與「台灣社會現實」袒裎肉搏的小說家李喬(1934-),既心疼台灣歷史,又擔憂台灣未來,面對紛擾政治情狀多有感歎。是以,虛擬愛爾蘭作家筆下曾環遊世界的「格理弗」來台當「客座研究員」,這一趟起於2004年迄於2008年,充滿嘲諷意味的「Long Stay」,上卷收錄16個短篇,點評政客與名嘴,談紅衫軍、政黨輪替、卸任領導人之爭議、中國毒奶事件、電影《海角七號》……藉格理弗的旁觀之眼,看盡怪謬百態。下卷則寫格理弗決定離台前十二天,與「既主持節目又寫長篇歷史小說」的作家「呂鳥」同遊寶島,李喬以後設手法,將自己一分為二,除了導覽、巡禮台灣的自然之美與歷史魅影,更懇摯觸及後殖民台灣糾葛難解的種種情意結,抨擊此地政治惡鬥、濫伐山林、人心分裂,如何在「地獄邊緣」而能選擇拒絕、果敢奮身一戰?小說家之胸臆熱忱,盡在其中。

《東京上手辭典》張維中著,麥田出版

全書以日本五十音排列、分章,從あ行開始的「iPod」到わ行終了的「私」,每一個看似無關的字辭,卻都指涉東京一地人事物。張維中(1976-)新作《東京上手辭典》以此概念,融混抒情散文和即時報導,將居臥異國異城的觀察體會,注入每一篇章頁所摘引自《大辭林》或維基百科的辭彙解說。每一個關鍵辭因此生出至少兩層意義——「新宿驛」除了是座每日吞吐346萬人的一級車站,也是作者在電話中送別父親的場景;「牛丼」雖是眾所周知的國民便利美食,哪裡想到卻會間接加深一個人生活的噤默程度?類型是廣泛的:從政治人物、社會經濟談歐巴瑪和不景氣時代;從文學、藝術角度談高円寺和村上春樹;從生活細節談逆轉巧克力和平成寶貝……也確實有字面上費解的漢字如「初詣」或「就活」,然而張維中所真正在意的,與其說是「知新」或對一個城市「上手」,毋寧更是看穿辭彙背後,人的角色與溫度——這也就不難解釋,他何以將「人身事故」解讀為「人心事故」吧。

《我不是完美小孩》幾米著,大塊文化出版

這麼多年來,藉由繽紛惹眼又童趣滿溢的畫作,以及搭配著圖、看似簡單卻雋永耐讀的敘述文字,幾米(1958-)創作不輟,時有令人驚喜的新作。也許正因為內裡包藏著一顆未被時間淬老的童心,藉由「孩子」的嘴所說出的箴言,也往往那麼一針見血。就像「哈利波特」或「神隱少女」這一類十歲的阿尼瑪及阿尼姆斯,幾米創造了一個三年級女生「郝完美」,藉以探討與完美相關的概念:「完美的資訊」、「完美的悔恨」、「完美的男朋友」、「完美的野獸」……有令人會心一笑的詩意幽默,也有為兒童代言的大聲疾呼;有不假修飾的童言,也有因誠實而衍生的殘酷。不管是如同書中不時插入的「不完美的偉人」所說的錦言:「不要害怕完美,因為你永遠得不到它」或「為了追求更好,我們損毀已夠好的」,其實都安慰著坑洞滿布的你我:在(總)不完美的人生中,也許真正重要的,是汲取一瓢生活的真實滋味。

《2009/柯慶明》柯慶明著,爾雅出版

以「起居注」為切入點,身兼台大中文系與台文所教授的柯慶明(1946-),坦白記錄一年間瑣務纏身的點滴細節:大小會議、審查講評、各式演講,間以稿約頻仍(書寫姚一葦、王文興與司馬中原的片段也收錄其中),首先便將時間撥給了公事。餘則談及妻子和密友參與生活的飲食細節、已屆而立之年的兒子在東京求職的困境、自我面對作息與人生的小確幸和微苦惱……除卻與學生、同事的互動,占據較多的則為和董陽孜的墨緣,與齊邦媛之間的師生情誼。2009年全球經濟動盪,台灣遭逢八八水災,雲端運算議題發熱……柯慶明無意以知識分子之姿領路,除耕耘文學、藝術畛域,將授課、演講、閱讀心得亦溶入字裡行間,並不定期穿插「繽紛思語」,最令人眼亮的,仍莫過於自現實中別開臉,突然一現的回憶片段,使這冊日記,不僅僅是年輪切片,而也暗示了所從來與未來。

《狄尼洛的遊戲》拉維.哈吉著,穆卓芸譯,麥田出版

曾被古羅馬占領、後為法國殖民地的黎巴嫩,1975年起,持續15年內戰,首都貝魯特亦難倖免於難。小說家拉維.哈吉(Rawi Hage, 1964-)獲2008年都柏林文學獎的長篇小說《狄尼洛的遊戲》,便以內戰時代為背景,講述兩名情同手足的男孩,如何穿越一萬顆炸彈的縫隙,忍受著性欲和愛情的擦痕,一個加入民兵、走私、販毒;另一個失去雙親,當碼頭工人,卻因故被誣為賊,不得已偷渡到他方……拉維.哈吉筆觸濃重稠密,細緻詩意地布置戰時情節,原本輕狂無憂的阿拉伯小伙子,在戰火中縱樂與茍活,卻意外捲進龐大的人生抉擇——當「雙手伸進髒汙與血」,也許,就只能模仿電影《越戰獵鹿人》裡的勞勃.狄尼洛,來一場「狄尼洛的遊戲」:在手槍彈匣內裝上三顆子彈,看命運如何對自己擊發。

《地下室狗頭》莫頓.朗斯蘭著,邱淑芳譯,印刻出版

時間上溯到第二次世界大戰,從父系血緣的爺爺在德國曠野的狂奔寫起——作者巧妙更替著第三人稱與第一人稱敘述,一方面宛如廣角俯視般帶出多舛卻樂觀的爺爺、著迷於杏壇羅曼史小說的奶奶、生來就有一對奇特招風耳的父親、青春期蒼白的母親、癡胖遲緩的姑姑、叛逆出走的叔叔、美麗而強悍的姊姊……他們都從扁平的親屬稱謂中起身,還原為人,讓敘述者執起手中畫筆,一一為他們塑出有溫度的肉身;一方面則隨著故事發展,讓怕黑的「我」,亮出手中鬼牌,那亦是所有家族故事裡最難迴避的闇影:一樁罪,一顆存於地下室似真若虛的「狗頭」,成為「我」遲來的懺情帖。丹麥作家莫頓.朗斯蘭(Morten Ramsland,1971-)野心濃厚,發揮龐大的想像力與耐心重組細節,「故事是把我們這個家族凝聚起來的黏膠」,讓一個不斷遷徙於挪威和丹麥的四代人家庭,悲喜互滲,生命的苦難處有荒謬所惹發的笑,但家人的親愛感自有其傳遞方法,無論如何,「不讓黑暗穿過我們」。

《巴黎的前後時光》郭昱沂著,大田出版

「昱」、「沂」兩字念得軟腴些,就像法文的「OUI」。不曉得是不是這樣的緣故,中文系畢業後,就到巴黎攻讀碩、博士的郭昱沂(1973-),彷彿也與法國有著血緣般的親暱。這些在「時間的縫隙」中寫就的散文,出發得比她的兩冊小說更早:「巴黎後」一卷,收錄她八年間觀察城市的聲音切片與人類學,文字酣暢淋漓,除了將巴黎窺聽為一座音箱,更以空間切入:看人我如何在傭人房、市立浴室、工作坊、CDG機場……上演浮生劇碼,那些纖細心事也如飛塵飄浮在艾菲爾鐵塔的探照強光中,而愛情像一次小小的暈船;身體,則渴望著婆羅多舞。兩篇書寫法國友人的篇章,透露出郭昱沂人像素描的強項,正如「巴黎前」一卷,她絮語父親、丈量姊妹間差異,談衣事或少女時期憂鬱的啟蒙,間雜一趟阿根廷旅行,「錦豔與蕪舊」間,是女性的細膩聲腔,喊出她獨有的「字時光」。

《真的,好恐怖》岩井志麻子著,黃穎凡譯,小異出版

獲獎連連的《真的,好恐怖》,由身兼多職的日本女作家岩井志麻子(Iwai Shimako,1964-)揉合岡山方言寫就,書中收錄四則短篇恐怖故事,時間背景多為明治時代或更早,場域則為岡山臨瀨戶內海一帶:窮山惡水,荒饉連年,男女私通,霍亂蔓延……讀來似鄉野奇譚,將人性置諸最低限之中,細看那些扭曲的嘴臉與孽魔並無分別。日常作風麻辣的岩井志麻子寫起小說其實緩慢古典,藉由傳統對比技巧,重現一則則紙上的亂世。除了關注眾多女子的苦難人生:青樓裡歪著臉的妓女、假作法真賣淫的道長之女、被贖身嫁到漁村的陪酒小姐、母親遭到兇殺的小女孩……人鬼共存的長夜,一盞微燈所映射在牆上的影子,似乎更是作者所關心的。影子是心的洩密者,當種種不倫、告密、縱欲、復仇的聲響,在故事中被攪拌,真正的恐怖,總在闇啞之中,如暗影般悄然襲身。

《怪笑小說》東野圭吾著,林佩瑾譯,獨步文化出版

書名已藏玄機:人生中所有故事,都是從某一類「怪」中流洩出來的吧?在看似正常中挖掘異常。日本推理小說家東野圭吾(Higashino Keigo,1958-)難得的短篇之作《怪笑小說》,九個易讀流暢的小說,是眾生的某一頁:孤獨而盲目迷戀偶像的老婆婆;希望自己的兒子成為職棒選手的偏執老爹;堅稱「所有幽浮都是貍貓」的研究者;腦中記住曾播報賽事的相撲報導者;答應接受實驗而短暫青春還原的老爺爺;總將人類看成獸類的孤傲少年……又或者,是社會的某一景:一列乘客彼此憎惡的擁擠電車;一場離奇走音的同學會;兩個因擔心地價下跌而互丟陌生屍體的社區……東野圭吾以準確的敘事模式,節奏明快地戳破人性弱處,而引發某種冷笑、苦笑、賊笑、爆笑,書末更提供作者後記,自曝創作的內心戲碼,可謂一特殊的虛實對照。

《曾經》林夕著,本事文化出版

曾經,林夕(1961-)也只是個初出社會的青年,在大學中文系當助教、報館裡幫別人的專欄捉刀,偶爾為歌手填一闕傷情的歌——這些發生於九十年代前後的創作:或連續談一場病,或摺疊心情如一則精緻極短篇,或轉述敏銳詩意的肉體感受,因為短,讀來也似歌。林夕自稱心急,最好即寫即見,倒不因為功利,惟想跟上時代倉促的步子。除了生活雜瑣,也談創作,比方修改與文字的使用(林夕自稱愛文言白話粵語交雜),都有一番自剖;甚也坦蕩說自己是個「賣文字」的人,但拒絕出售贗品。原先拆登在報刊時是薄薄的感觸,如今合帙成四冊,併名《曾經》,讀來又似厚厚的日子了。這些早年文字,不似後來禪意飄飄、好為人師,偶爾鬼氣森森,偶爾酸氣與怨氣兼蓄,偶談人際的一瞬互動猶如覆水,或警醒地說穿愛的寂滅,也能從細節窺見:哦,原來林夕愛聽五輪真弓和玉置浩二,曾和友人廝混大排檔,堅持西環與龍井茶之必要,他且知道,「食物和感情,還是欠缺效率的好。」

《記哈客詩想》瘂弦著,洪範書店出版

長期擔任文學編輯,並以一冊《瘂弦詩集》縱橫現代詩壇的瘂弦(1932-),曾於2002年任東華大學駐校作家。學校附近的志學村,原名「記哈客」,駐彼處所寫的專欄文字,關注現代詩發展,遂成「詩想」。寫詩、讀詩、愛詩,瘂弦間接於每一篇透露詩觀,復以評論者的高度談現代詩可以往神話汲水,或如何破除「精緻有餘、博大不足」的困境,更認為近五十年來世界文學缺乏「神性的堅持」而代之以「神性的放棄」,凡此種種,睿思具現。其他,如詩的形式的再討論、詩的細節的挖掘、詩的本質與製造,都透過旁徵博引進行反覆辯證。全書餘半的附錄中,〈夜讀雜抄〉和〈現代詩短札〉展現思想的質地,三篇對李金髮、安格爾、田村隆一的訪談,則串起時間軸與地理軸,是台灣詩人與他方的對話,彌足珍貴。

《旅人的食材曆》洪震宇著,劉伯樂繪,遠流出版

從台灣與離島的當令食材著手:立春吃三星蔥、驚蟄嘗金門石蚵、清明品澎湖臭肉鮭、芒種大啖三峽梨子筍、立秋體驗東山桂圓、立冬咬一口泰安甜柿、大雪細嚼東港烏魚子、小寒時,六龜「黑鑽石」蓮霧愈吃愈甜……「不時不食」的智慧之外,其實也充分反映出依節氣推移,土地與海洋如何「天行健」,並以其豐沛乳汁哺育島嶼及生存其上的我們。作家洪震宇除了扮演「旅人」,盡掘台灣各地農漁產,並沿著時間脈絡上溯食材身世與遷徙腳印,做為他獨家調味的祕技,更是藉由文學作品佐證心靈美學經驗——於是那蔥韭,齊放進蘇軾的「蓼茸蒿筍試春盤」;賓客杯中的高梁,一飲而盡的是鄭愁予的詩行;馬祖芹壁村的民宿,也合適夜讀保羅.索魯;大湖的草莓播放披頭四名曲〈strawberry fields forever〉;埔里的甘蔗,余光中懂得,那是「用春雨的祝福釀成」。

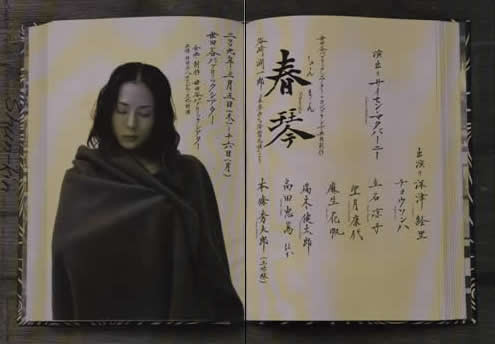

《春琴》

由「全英最佳肢體劇場」典範代表合拍劇團(Complicite)與日本世田谷公共劇場所帶來,並且共同製作的《春琴》即將在12月登場。此劇曾榮獲讀賣戲劇獎、最佳導演獎及提名最佳戲劇和最佳女主角。該劇並邀請深津繪里親自操偶飾演春琴一角。

首度來台演出的《春琴》,取材自作家谷崎潤一郎經典鉅作《春琴抄》及《陰翳禮贊》。故事敘述一段淒美、曲折的關於主僕之間的愛情故事。美麗、琴藝傑出的三絃琴老師「春琴」,九歲因眼疾失明,「佐助」遂成為她引路的僕人,也因此對春琴產生敬畏般的愛戀。而兩人雖然相愛,無奈春琴難以跨越主從隔閡關係,遂為這段感情添加悲劇之姿。又佐助為了感受與春琴相同的世界,以刺瞎自己的雙眼,展現絕對美麗與病態似的愛。

英國Complicite劇團

Complicite劇團首度抵台,由藝術總監賽門.麥克伯尼(Simon McBurney)於1983年成立,為英國最富盛名的劇團,亦有「全英最佳肢體劇場」美譽,主要以重新詮釋劇場經典作品為主,經常與跨界、跨文化的藝術家合作,並結合劇場元素,如:影像、懸吊、音樂及聲音效果等,賦予經典作品時代新生命。

導演:賽門.麥克伯尼

主要演出:深津繪里

製作:英國合拍劇團、日本世田谷公共劇場

http://www.ntch.edu.tw/program/show/40408e962b57bca9012b89962f8404a2

photo:

http://setagaya-pt.jp/theater_info/2009/03/post_148.html

文章定位: