不知道愛樂朋友們有沒有印象,2009年的暑假在台灣有部音樂紀錄片,由張經緯導演、許鞍華顧問、CNEX出品的,叫做《KJ音樂人生》從香港來到台灣上映。

該片不僅參與過「2009香港國際電影節」、「2009雲之南影展」,更曾經獲得第46屆金馬獎的得最佳剪輯、最佳音效及最佳紀錄片三個獎項,隔年又紅回香港奪得第16屆香港電影評論學會大獎最佳電影獎,以及第29屆香港電影金像獎最佳電影、最佳剪輯、最佳音響效果、新晉導演等獎項的提名,最後奪得新晉導演奬。

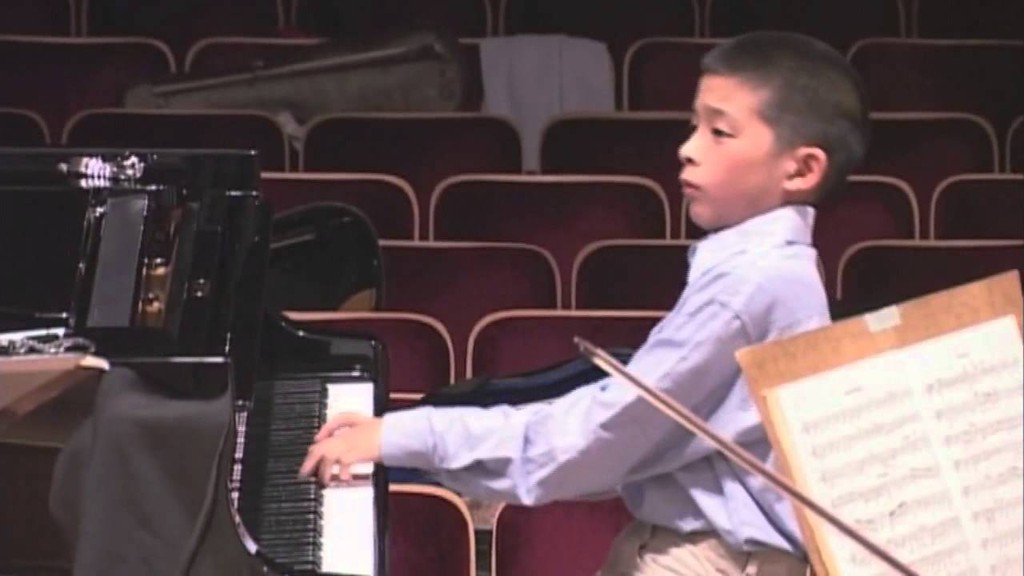

這個真實故事紀錄香港音樂天才黃家正的成長傳記,從他就讀拔萃男書院展露音樂領導天份,恩師羅乃新對他的啟迪,僅僅十一歲就遠赴捷克與馬替努愛樂管絃樂團(Bohuslav Martinu Philharmonic Orchestra)合作錄音;以及六年後他的音樂路生變,以及同學、兄妹、父子之間的情誼也質變的過程。

片中因為大量採用黃家正真實人生中的音樂,同時緊密且細膩地結合劇中人故事發展與心理變化,讓觀影人心有戚戚且深受啟示。其中,貝多芬「C大調第一號鋼琴協奏曲,作品15」的音符不斷出現,因為那正是黃家正與捷克馬替努愛樂一起灌錄的曲目。

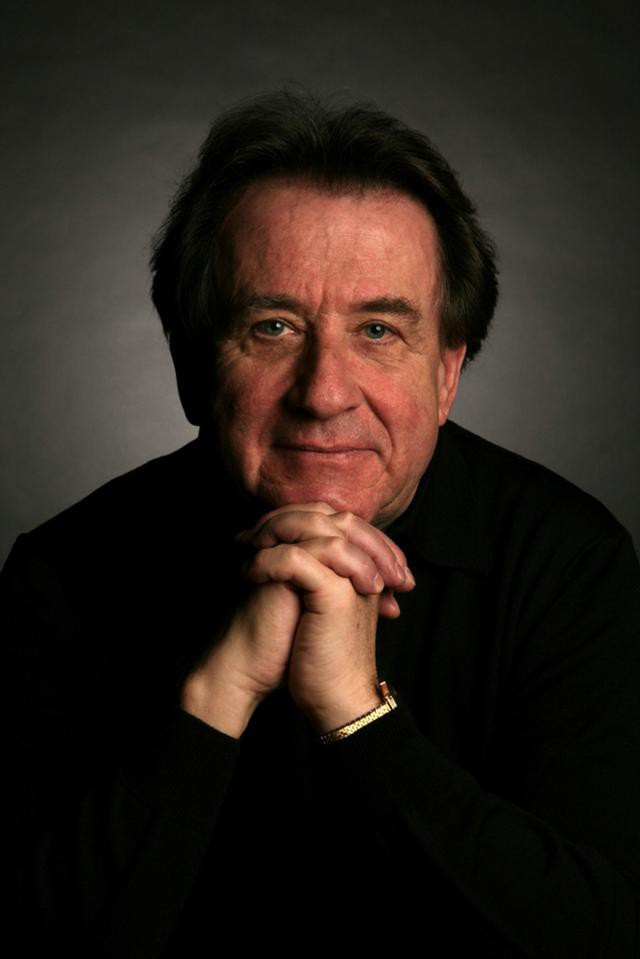

這是一首怎麼樣的鋼琴協奏曲呢?香港音樂天才黃家正僅十一歲,選擇貝多芬這首第一號,來跟國外樂團進行錄音。而奧地利七十歲的鋼琴大師布赫賓德,首度訪台演出協奏曲也選擇貝多芬這首第一號!要說英雄所見略同?還是說這是首雅俗共賞的樂曲?或說技巧不難但內涵十足的曲子?

二部曲上半場聽「C大調第一鋼琴協奏曲,作品15」

布赫賓德的貝多芬計畫二部曲,一天連演全套的晚上場(第二場),開幕曲就是這首「C大調第一鋼琴協奏曲,作品15」。如果您過去太看輕此曲?或是從來沒有認真聽過,6/10晚上在國家音樂廳是最好跟它「邂逅」的時候了!

此曲貝多芬於1796年至1797年間完成,並於隔年在布拉格作首演,當時首演由貝多芬本人彈鋼琴,而貝多芬驚人的琴技也很快地幫助他打開了「音樂之都」維也納的大門。當時的維也納聽眾比較喜歡莫札特這樣行雲流水、動聽抒情的鋼琴演奏風格,而「語不驚人」的貝多芬也用他獨特的風格,打動了維也納聽眾。因為他坐在鋼琴前,除了音符行雲流水之外,還多了許多的大動作,例如高高把雙手舉起然後強奏琴鍵,他像一個鋼琴上的動作派,突破了過去舞台上的鋼琴演奏,很快替自己贏得第二度到維也納開演奏會的機會。

1795年,當海頓從倫敦返回維也納,並在12月18日向維也納聽眾介紹他在倫敦所寫的三首交響曲,同時他也邀請貝多芬來進行他的第二度維也納公開演出,「積極上位、想靠鋼琴演奏揚名立萬」的貝多芬,就帶上這首剛剛構思不久的鋼琴協奏曲。即便是第一號鋼琴協奏曲,貝多芬也沒有寫得太簡短,整體演出也要超過三十分鐘,延續古典時期協奏曲的三樂章形式。

第一樂章活潑的快板(Allegro con brio),整體管弦語法充滿了青春自信,鋼琴的答句呈現淡雅的浪漫緬懷氣質,是相當動聽迷人的一個樂章。而且貝多芬打破了過去協奏曲的慣例,過去的裝飾奏部分都是讓獨奏家個人自由發揮彈奏,但他在這裡展現了「自信」或者說是「專制獨斷」,把整個裝飾奏都寫好了,希望鋼琴家們就這樣照著彈奏。

第二樂章緩板(Largo),這個樂章以單簧管的動人獨奏聞名,宛若悠悠密室中的微光,散發著溫婉,這個樂章也是貝多芬協奏曲中「最長的慢樂章」,值得您細細品味。

第三樂章迴旋曲—詼諧的快板(Rondo - Allegro Scherzando),以七拍子的輪旋曲(ABACABA)為基礎,而且有個「生動詼諧的迴旋曲」的副題,同時還有他鋼琴三重奏的影子。

布赫賓德用這首創意與動聽兼具的「C大調第一鋼琴協奏曲,作品15」,來銜接他「貝多芬計畫」的第一、第二場演出充滿了智慧,一來「第一號」承先啟後,二來「第一號」與「第五號」同場詮釋,份量恰到好處。

「貝多芬計畫二部曲」的晚場下半場,就是眾所注目的第五號鋼琴協奏曲「皇帝」登場。被稱為「樂聖」的貝多芬,不僅是古典音樂的標竿精神,從歷史的角度來看,他更是古典時期轉入浪漫時期的關鍵人物,「皇帝」無疑是個里程碑。

貝多芬一生寫有七首協奏曲,其中包括五首鋼琴協奏曲(另外有一十四歲的遺作未計)、一首小提琴協奏曲、一首三重協奏曲(鋼琴、小提琴、大提琴);有的學者還將鋼琴搭配上管弦樂與合唱團的「合唱幻想曲」,算成他的第八首協奏曲。而這七首(或八首)協奏曲,全數完成於1809年之前,在音樂的範疇上全部屬於浪漫早期之作。

他的八首協奏曲可以說在十五年的時間內便全數完成。而八首協奏曲中的「完美句點」就是貝多芬在39歲完成的這闕「皇帝」鋼琴協奏曲,之後18年的時間,他都沒有再碰觸協奏曲形式的創作,

而貝多芬的五首鋼琴協奏曲,前三首鋼琴協奏曲全數完成於1803年前,第一號於1798年完成、第二號於1785年完成、第三號於1802年完成。這三首鋼琴協奏曲對整個鋼琴協奏曲的歷史發展,有著深遠的影響。

他的第四號鋼琴協奏曲,則將貝多芬此形式曲目寫作帶進另一個領域,整首曲子的創意是被鋼琴的新發展所引燃的,當時出現能夠彈奏六個八度,音域更廣、動態對比更大的維也納鋼琴。而第五號鋼琴協奏曲與第四號鋼琴協奏曲,在創作的關聯性上,正如同貝多芬的第七、八號交響曲一樣,在時間以及素材上有相當程度的密切度。

至於,第五號鋼琴協奏曲的標題「皇帝」,其實起初只是流傳在英語系國家的暱稱,是由當時英國一位鋼琴技術的先鋒人士J. B. Cramer所取,在歐洲並沒有如此稱呼此曲。因此「皇帝」的標題,並非貝多芬創作時所提,因此更談不上與那位哪位皇帝有關聯,只是此曲氣度堂堂頗有王者風範,因此贏得「皇帝」封號。

知名度最高的「皇帝」鋼琴協奏曲,正如同在那平靜湖面激起漣漣水波的石頭般,影響李斯特、蕭邦、舒曼、布拉姆斯、里托夫(Litolff)的等人的鋼琴協奏曲,揭開起了美不勝收的「浪漫鋼琴協奏曲」時代序幕。

二部曲下半場聽「降E大調第五鋼琴協奏曲,作品73」

貝多芬第五號鋼琴協奏曲「皇帝」完成於1809年,正值拿破崙入侵維也納的那年,因此另外有「軍事協奏曲」的稱謂,此曲跟第四號一樣獻給魯道夫大公(Archduke Rudolph,1788-1831)。對貝多芬有知遇之恩的魯道夫大公,同時也被他貴族中最好的朋友,貝多芬許多重要作品都題獻給他。貝多芬是在1805年認識這位皇太子,而拿破崙也是在這一年首度進軍奧地利,接續下來的幾年讓奧地利沉淪在戰火中。

在這段期間,貝多芬頻頻推出大部頭的音與會內容,在當時造成一種話題。1807年他舉辦了「愛樂者音樂會」,演出第二、三、四號交響曲;1808年四月他再度舉行同類型的音樂會,演出第三、四號交響曲、第三號鋼琴協奏曲、「柯里奧蘭」序曲。

同樣在1808年,魯道夫大公開始與貝多芬學習鋼琴與作曲,同年的夏天貝多芬回到維也納,準備再度舉辦馬拉松音樂會,果然12月22日推出堪稱超重量級內容的音樂會,演出曲目有「命運」交響曲、「田園」交響曲、第四號鋼琴協奏曲、合唱幻想曲、c小調鋼琴幻想曲、C大調彌撒曲選粹等,以現在的眼光來看絕對足以讓聽眾「累到昏倒」。

而「皇帝」鋼琴協奏曲,就是在1808這一年開始創作,當時貝多芬耳朵的問題越來越嚴重。同時,法國軍隊又開始進入奧國四處作亂,1809年春末拿破崙「再度」侵入維也納,5月4日魯道夫大公逃出維也納,歐洲的藝術之都因此陷入猛烈的戰火中,許多家庭沿街乞討情況淒慘。而這首曲子便是在局面惡劣的維也納所創作,貝多芬的面對險惡環境的韌性再度發揮。據說,貝多芬當時遇到一位法國軍官曾氣憤地說,「如果我對戰術也像對位法一樣在行的話,一定給你們一點顏色瞧瞧。」

因此「皇帝」樂譜上頭,第一樂章便註明著「送別紀念,1809年3月4日,魯道夫大公啟程前夕。」而最後一個樂章,也有貝多芬「1810年1月30日,魯道夫大公返回。」的紀錄。法國入侵奧國的戰役,一直到奧國將公主嫁給拿破崙,兩國才相安無事。但是戰後的蕭條,讓貝多芬這樣必須靠貴族接濟的藝術家,生活更為困頓。不知道是不是因為戰後蕭條的因素,「皇帝」完成的十年後的時間,也就是1810年之後的十年,貝多芬陷入空前的創作低潮。

反觀1800-1809的十年間,則是貝多芬創作的旺盛期,塔耶(Thayer)表示,「貝多芬已經是精力旺盛而且臻於成熟的大師。」而第五號鋼琴協奏曲「皇帝」,正是這個創作旺盛期的完美句點。

「皇帝」基本上是相當具有雄心的一首作品,依過去的經驗降E大調在貝多芬手上,往往代表著英雄的、尊貴的,在調性上正巧與第三號交響曲「英雄」一樣。有趣的是,第三號交響曲「英雄」原本是要提獻給拿破崙,而第五號鋼琴協奏曲「皇帝」則寫於拿破崙進攻維也納,兩曲時空背景都與拿破崙有所牽扯,而調性正巧也都選用降E大調!

「皇帝」的音樂包含有進行曲動機、強而有力的旋律、以及其他的軍隊要素,不過倒是沒有炮彈侵襲的陰影。因此音樂透露強韌、前進的精神意志,卻未因當時局勢險惡而露出絲毫戰慄恐懼之感受,貝多芬的「硬頸」再次在此凸顯出來。而第五號鋼琴協奏曲「皇帝」的許多音樂要素,在第四號中都已經實驗過,因此在「皇帝」中運用起來,顯得更具能量、更成熟、更感人。

「皇帝」第二、三樂章不停頓的連續演奏,手法也與第四號鋼琴協奏曲一樣。不過兩曲開頭的表現方式卻不同,第四號以鋼琴主奏揭開序幕,第五號則在管絃齊奏後,才以鋼琴花奏開始。而像「皇帝」這樣的「鋼琴協奏曲開始橋段」,日後被其他浪漫派的作曲家模仿了不下十數次,幾乎成了浪漫鋼琴協奏曲的「起手式」典範。

從編制上來看,貝多芬五首鋼琴協奏曲都採用兩管編制,長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號都是兩支,而弦樂則是分成五部,樂團規模上看起來沒有太大差異。但是在配器的運用上,第四、五號明顯有別於第一、二、三號;「皇帝」鋼琴協奏曲,更強調主奏樂器與樂團之間的對話,而音樂的重點也不僅只擺在主奏鋼琴的炫技上,樂團整體的音樂織度更為立體有機,在協奏伴奏之餘更能展現管弦之美,尤其在木管群甚至銅管群的個性化表現上,都取得極佳的表現,「皇帝」鋼琴協奏曲因而聽來堂皇豐富、不落俗套。

第一樂章降E大調、四四拍子、快板、協奏風奏鳴曲形式,這個長大的第一樂章共有582小節,在整個樂團的和絃強奏宣示之後,緊接著就是充滿著狂想色彩、花奏展技般,由大幅度琶音以及華麗顫音構成的鋼琴獨奏。這樣的橋段一來一往反覆三回之後,鋼琴的花奏慢慢轉移到管弦樂的上頭演奏,在弦樂群的驅策之下與木管群展開對話。

氣勢磅礡壯闊有大開大闔之勢,大約進行一百小節,整個樂曲不凡的氣質就此建立。由五個不同主題構成的主要部分因此展開,就像傳統的奏鳴曲形式一樣。開頭主題由降E大調寫成,主要由三種不同節奏所構成,首先由第一小提琴拉奏著,定音鼓、第二小提琴與中提琴伴奏著,法國號與低音弦則繼續增強動機。一如過去貝多芬的創作習慣,他並不刻意追求絕美的旋律,但是喜歡以簡短動機為素材,透過和聲對位等有機化的組織,讓音樂呈現一種無可比喻的生命力。

壯闊的第一主題以第一小提琴呈現、豎笛反覆著,第一主題充滿著律動感,再加上定音鼓的鼓動更顯動力。而第二主題則由第一、二小提琴以極弱音斷奏表現,以一種穩定行進、小心翼翼的氣質呈現。第二主題化身成有趣的變奏貫穿整個樂章,這幾段變奏經常在大調與小調間變化。因此有時可以聽到小提琴以小調、極弱的斷奏演奏,有時又變成銅管圓滑的大調語句,由於語法上的極大反差對比,更增添本樂章的內在張力。

此時呈式部的音樂漸漸地在兩個主題間,醞釀出鋼琴主奏正式登場的氣氛,果然在木管悄悄地誘導下鋼琴以第一主題出現,並將主題更進一步發展,隨之管弦以強奏灑脫回應。而鋼琴又以弱音演奏出第二主題並且加以變奏,管弦樂團同樣以強奏給予回應。就在這樣一弱一強、一主奏一伴奏的行進中,呈式部給予主題充分的表達,整個呈式部長達224小節。

發展部以管弦樂強奏第一主題開始,鋼琴隨後在幾小節後以快速半音階爬昇加入,之後帶出木管群的輪番上陣,以及弦樂群與鋼琴的對比演出。發展部雖然樂念有所深入,但是長度大約只有130小節左右。

再現部同樣以呈式部的管弦齊奏與鋼琴花奏的對話開始,讓人回憶起此樂章一開始的情境,不過在此音樂有更高度密度的再現。在木管顫音之下,鋼琴以弱音接手出現,隨後退居伴奏引導法國號與木管主旋律出來。之後在小提琴與中提琴的撥奏之下,鋼琴再現第二主題,音樂漸漸推展出整體管弦齊奏的氣勢,朝向壯麗的尾奏邁進,五十小節的尾奏以貝多芬最擅長的堆砌達到樂曲的高潮。在此樂章,貝多芬打破慣例不採用裝飾奏,也就是不讓演奏者自行發揮表現花奏,而必須按照貝多芬專門譜寫鋼琴樂譜來進行,顯然對此樂章的完整性相當在乎。

第二樂章B大調、四四拍子、慢板、自由的變奏形式,這個樂章原本打算以C大調來寫,後來決定改為更明亮的B大調完成。一開始的弦樂群就營造出一種如夢似幻的氣氛,高音弦浪漫深情的拉奏著,低音弦則以極弱的撥奏唱和,木管的和聲更增添夢幻的氣質,一種幾乎令人窒息的絕美。而第一聲鋼琴彈下時,音樂更有如畫龍點睛般的產生了靈魂,緩緩的下行音階更是讓您的心情「盪」到谷底。雖然說,浪漫樂派的鋼琴協奏曲,以慢板為第二樂章的招牌是很常見的,但是貝多芬的手法就是那樣脫俗精妙,簡直無法與他魯莽的個性聯想在一起。

短短的82個小節中,包括了第一小提琴的主題一,鋼琴浪漫演奏的主題二,以及鋼琴所彈奏的主題一變奏一,以及木管樂器吹奏的主題一變奏二。四個段落的變奏曲式,就在純粹一致的情緒中娓娓謳歌,讓任何一位凡人聽了動心,任何一位俗夫一聞脫俗。貝多芬可以說以最單純的配器手法,達到了最高貴的效果,果然不愧是「樂聖」。

第三樂章第二樂章不停頓地直接進入第三樂章,降E大調、六八拍子、迴旋曲形式。本樂章長達431小節,共分成A-B-A-C-A-B-A七個部分,外加一個明顯的尾奏。「A」是樂章主要的迴旋主題,是以切分音節奏構成,而這個主題在第二樂章末了就已經先以溫柔的姿態預告了,不過進入第三樂章之後就顯得強壯威猛。

而「B」、「C」則是鋼琴的另外兩個插部主題,其中「B」這個插部主題還出現兩次,而巨大的中段插部還包括了三次「虛假」的主題開始,分別以C大調、降A大調、E大調出現,同時分別引導出輝煌無比的鋼琴獨奏呈現。而整個樂章就在管弦齊奏以及鋼琴主奏交替搶奪光彩,搭配上輪旋曲式的競逐熱情格調,達到前所未有的華彩。在進入最後的尾奏17小節前,則由鋼琴以及定音鼓氣如游絲地過度。最後則由猛然驚醒的鋼琴搭配上強力管絃,精彩俐落地結束此曲。

「皇帝」鋼琴協奏曲的樂譜出版以及首演,也有一點小插曲。此曲的樂譜是在1811年5月在萊比錫出版,而首演地點也並非在維也納,而是在1811年11月28日於萊比錫布商大廈首演,由獨奏家史耐德(Christian Friedrich Schneider)擔任鋼琴演出,這場首演倒是獲得不錯的評價。

但是「皇帝」創作地點維也納的首演,就沒有那樣順利了,1812年2月12日「皇帝」在維也納的演出,雖然是由貝多芬的嫡傳第一大弟子徹爾尼(Carl Czerny)擔綱,但是演出後觀眾反應卻不佳,因此一直到貝多芬過世之前,「皇帝」都未再維也納演出。顯然品味極高的維也納人,在那個時候也是會發生「走寶」的情形!

所幸當當代貝多芬鋼琴大師布赫賓德,訪台進行「全本貝多芬鋼琴協奏曲計畫」時,台灣樂迷不僅不會像當年維也納樂迷般「走寶」第五號皇帝,更不會錯過第一、二、三、四號等,前面四首貝多芬鋼琴協奏曲的任何一首!

文章定位: