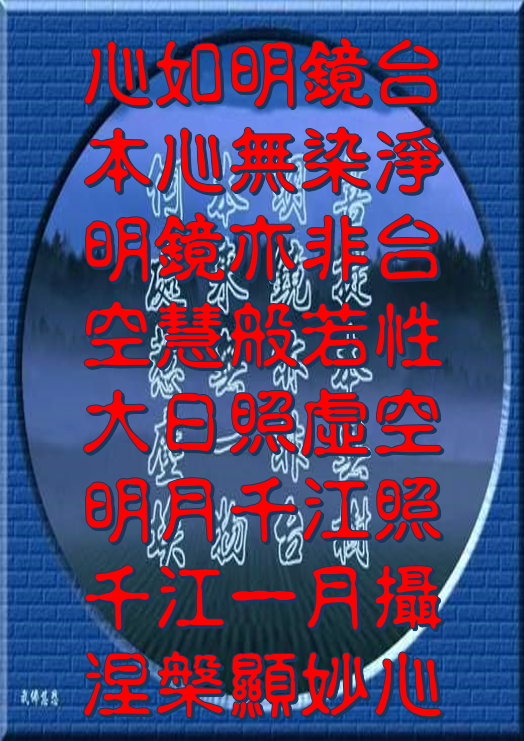

心如明鏡台&明鏡亦非台

神秀大師說:心如明鏡台

惠能大師卻說:明鏡亦非台

六祖何故把明鏡台,拆成了「明鏡」與「台」?這是起了怎樣的念頭,才把明鏡與台拆開?

六祖丁知,是心無常,是幻故,遇緣而起,緣滅而滅。所以不做「明鏡」與「台」想。

神秀大師:身是菩提樹

六祖卻說:菩提本無樹

六祖何故把菩提樹,拆成了「菩提」與「樹」?這是起了怎樣的念頭,才把樹與菩提拆開?

六祖知菩提是覺性,覺性本空相,是離一切相。所以不做「菩提」與「樹」想。

神秀:「身是菩提樹,心如明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。」從神秀大師的無相偈,可知此時的神秀大師,是從身及心的兩個角度,來描述本心般若之性。而不知本心般若之性,即「淨圓覺」也。

何謂〝淨圓覺〞?

如果有人永不生憎愛之心(勞慮永斷),得到諸法清淨境界,但他執著「諸法清淨」的見解,認為此見解是種成就,如此反而成為他自己的障礙,對於圓覺便無法自在(即無法悟入圓覺)。此種名為「安住清淨怕染」的凡夫認知(隨順覺性即內心真正的認知圓覺非空非有之義)。

認為障礙的知見(即邪知見)是障礙,反而使自己執著於正邪分別而不自在(應觀正知見與邪知見皆如幻才正確)。則此種名為「安住執著淨與不淨之分別」的未登地菩薩的認知,這是凡夫的隨順覺性,不是菩薩的隨順覺性。

圓覺經記載的是,佛陀為末世眾生及學菩薩解釋的,「淨圓覺」一定離身心幻垢。但是神秀大師卻在身與心上。所以神秀大師所見與佛陀所見差異太大。

一個是屬人的層次,落在生滅法及善惡分別上。因為身如菩提樹,此身有聚散,有一定的時間,屬生滅法。心如明鏡臺,能照見各種意念,意念有善有惡,屬善惡分別。從人的層次,能這樣看已經很了不起了,但從聖佛的角度看,這種看法是愚癡者,所以五祖說神秀大師,入門未得,不見自性。

這裡很有意思,為何說「未得」,但卻已「入門 」了呢?因為從身、心切入,是正方便、正思惟。但是若不知身心為幻垢,且不能離幻垢,就不能稱為上乘菩薩,意即尚未見性自覺覺他,走上「覺有情」的任務道路上,所以神秀大師當時的狀態是入門未得,不見自性。

身是覺悟的根本(菩提是覺悟的意思,以前釋迦牟尼在畢缽羅樹下覺悟成佛,後世便將此樹稱為菩提樹)。

心像明鏡一樣,能照萬物。物象來時,鏡不增加,物象去時,鏡不減少。

塵在外,心在內,常拂之,心淨無塵;

塵在內,心在外,常剝之,無塵無心;

心中有塵,塵本是心,何畏心中塵,無塵亦無心?正如惠能所說的 仁者心動。又如道德經云:道可道 非常道。它們的道理是一樣的。

修行主旨在心,而法無定法,然後知非法、非非法也;天下事,了猶未了,何妨以不了了之。

汝今求道應作如是觀,方能得無所得,了悟真道,能如是者方謂得道,但實無所得,是復性初,止於至善矣!中庸:詩云:「予懷明德,不大聲以色。」子曰:「聲色之於以化民,末也。」詩曰:「德輶如毛。」毛猶有倫。「上天之載,無聲無臭。」至矣。

六祖云:本來無一物,何處若塵埃。

六祖惠能此偈,將〔無〕.〔本來〕.〔空性〕,在此四句偈中發揮得淋漓盡致.力透紙背。彷彿是大日如來的佛光遍照一切。無上菩提覺路,無影無形不可捉摸。硬説它是樹,便落入第二義,故〔本無樹〕。而心鏡亦無影無形.無方圓明暗之相,説它有台,即是著相,故〔明鏡非台〕。而人的本性本自清淨,如如不動,本不生滅,如無留影之心,過而不留,所以稱〔本來無一物〕,且自性處本來清淨,是空性本來無一物,是無法去沾惹塵埃的。

清靜經云:

夫人神好清,而心擾之;人心好靜,而慾牽之。常能遣其慾,而心自清靜。澄其心,而神自清。自然六慾不生,三毒消滅。所以不能者,為心未澄,慾未遣也。

能遣之者,內觀其心,心無其心;外觀其形,形無其形;遠觀其物,物無其物;三者既無唯見於空。觀空亦空,空無所空;所空既無,無無亦無;無無既無,湛然常寂;寂無所寂,慾豈能生;慾既不生,即是真靜。

真常應物,真常得性,常應常靜,常清靜矣。如此清靜,漸入真道。既入真道,名為得道;雖名得道,實無所得;為化眾生,名為得道。能悟之者,可傳聖道。

真性本來空無礙,

迷真逐妄自己害,

過去未來與現在,

近在人身人自昧。

文章定位: